|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Annotation 3 страница

|

|

Адаптация организма к изменениям окружающей среды осуществляется за счет еще одного очень важного фактора – большого «запаса прочности» организма. Как читал Кэннон, организм устроен по плану ограниченного лимита и принципу строжайшей экономии. Примеров этому можно привести множество. Например, сердце может в любой момент увеличить число сокращений в 2 раза, а артериальное давление повыситься на 30-40%. Артериальная кровь содержит кислорода примерно в 3.5 раза больше, чем используется тканями. Последние данные из геномики, говорят о том, что геном человека содержит большую часть «молчащих» генов. Почему эти гены не функционируют? На этот вопрос ученые отвечают по-разному. Одна из версий предполагает, что эти гены необходимы при стрессовых ситуациях, когда организму нужны дополнительные силы.

Организм переносит удаление печени на 3/4, полное удаление селезенки. Удаление 2/3 каждой почки переносится без серьезных нарушений почечной функции. Установлено, что 1/10 части надпочечников достаточно для поддержания жизни. Запас прочности в живом организме достигается различными путями: резервными возможностями организма, изменением обмена веществ, включением других систем организма, изменением структуры клетки (гипертрофия, регенерация) и т.д. В ходе эволюции совершенствовалось «экономное и выгодное» расходование энергии и вещества. Принцип парности органов, принцип дублирования функций, детоксическая функция печени, принципы системности и саморегуляции лежат в основе адаптации организма к факторам окружающей среды. Но любая защитно-приспособительная организация – понятие относительное. Действующий фактор может предъявлять требования выше предела приспособительных возможностей организма.

Несоответствие приспособительных возможностей человека к влиянию факторов внешней среды может носить количественный характер, когда интенсивность воздействия выше допустимого предела, или качественный характер, когда на организм действуют факторы, по отношению к которым в нем не выработаны защитно-приспособительные механизмы. Это несоответствие может существовать длительное время в необычном для организма ритме (временной аспект). Особое внимание следует уделять индивидуальной повышенной чувствительности организма к изменениям окружающей среды (индивидуальный аспект).

Выделяют три типа реагирования на воздействие какого-либо фактора:

1) спринтер – выдерживает воздействие кратковременных сильных нагрузок, но не способен противостоять слабым, длительно действующим раздражителям;

2) стайер – выдерживает длительное воздействие слабых раздражителей и крайне неустойчив при воздействии сильных кратковременных раздражителей;

3) микст – смешанный тип реагирования проявляется в сочетании реакций обоих типов реагирования.

3. Адаптации человека, связанные с приспособлением

к географическим условиям

Наиболее древние видовые (генотипические) адаптации Homo sapiens связаны с приспособлением к географически контрастным условиям и образованием рас – европеоидной, монголоидной, негроидной и близкой к ней австралоидной и малых рас (надэтносов) внутри этих больших рас. Для современного человечества характерен процесс заметной метисации – смешения рас. Расовые различия касаются небольшого числа второстепенных признаков – цвета кожи, волос и глаз, формы носа, губ, разреза глаз, роста и пропорций тела, а также особенностей групп крови и активности некоторых ферментов. Для каждого из этих признаков может быть прослежена определенная связь с факторами географического распространения, генетической изоляцией, климата и особенностей питания. Так, пропорции тела – коренастость или вытянутость, относительная длина рук и ног, средняя толщина подкожного жира, особенности лицевого скелета и другие признаки людей коррелируют со среднегодовой температурой обитания и также как у животных подчиняются правилам Бергмана и Аллена. Этим различиям подчинены различия в энергетике. Расовые различия не связаны с периодизацией и уровнями физического и умственного развития и плодовитостью. Чаще они сказываются на структуре заболеваемости и смертности, например, при смене климатических поясов.

Расовые отличия обычно хорошо заметны у далеко расположенных групп людей и мало различны у постоянно живущих рядом или в одинаковых условиях. В населении мира европеоиды составляют 42.3 %, монголоиды – около 36%, негроиды – 7.4%, австралоиды – 0.3%.

На генетические адаптации человека постоянно накладываются физиологические адаптации – акклиматизация. Обмен веществ у человека очень пластичен. Это относится к уровню и качественной структуре метаболизма. Поэтому человек может приспосабливаться (особенно

в результате определенного режима прерывистой акклиматизации – тренировки) к широкому диапазону изменений факторов среды и физиологических состояний – температуры, атмосферного давления, концентрации кислорода, состава пищи, мышечной нагрузки, режима активности

и т. д.

Физиологическая адаптация людей к холодному климату сопровождается повышением обмена веществ, изменением температурной чувствительности открытых частей тела, глубины дыхания, сдвигом пищевого предпочтенья в сторону повышения калорийности пищи. Благодаря изменению периферического кровотока и увеличению слоя подкожного жира улучшается теплоизоляция организма и уменьшается нагрузка на теплообразование в мышцах: ослабляется, а затем и исчезает холодовая дрожь. Этому способствуют и биохимические изменения: повышение актив- ности окислительных ферментов, переход на преимущественное окисление жирных кислот, преобладание реакций свободного окисления. Адаптированный к холоду человек при низкой температуре способен заметно понизить теплосодержание в организме без физиологического напряжения.

Рис. 2. Динамика показателей теплопродукции и теплоотдачи у человека в зависимости от среднегодовой температуры по основным климатическим законам (Агаджанян, Торшин, 1994 по Акимова, Хаскин, 2001)

Приспособления к жаркому климату достигаются изменениями кровообращения, водно-солевого обмена, уменьшением кровяного давления, лучшим согласованием работы почек и потовых желез, некоторым общим снижением обмена веществ. Все эти сдвиги находятся под контролем нервной и эндокринной систем.

Существенные различия в традиционном питании некоторых этнических групп людей не обусловлены генетически; они указывают на большую физиологическую приспособляемость разных человеческих популяций по отношению к составу доступной пищи. Сравнительно мало различающаяся общая калорийность диеты достигается при разном традиционном соотношении источников углеводов, жиров и белков, а полноценность питания – множеством наборов продуктов, в том числе и исключительно растительных.

Способность к индивидуальной климатической адаптации зависит от расовой и макроэтнической принадлежности, от пола, возраста и общего физического здоровья. Но в большинстве случаев, относящихся к массам людей, приспособление к тому или иному климату, характеру питания и деятельности происходит не столько посредством функциональной адаптации, сколько за счет психологической мотивации, приспособительного поведения и технологии кондиционирования среды.

4. Психо-социальная адаптация

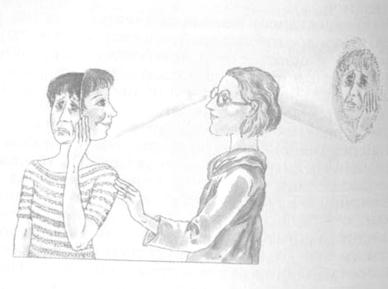

Психо-социальная адаптация – это сложный многоуровневый и иерархический процесс взаимодействия личности и социальной среды, приводящий к правильному соотношению целей и ценностей личности и группы, это процесс согласования и изменения свойств общающихся систем. В самом широком смысле психо-социальная адаптация есть процесс взаимодействия личности с социальным окружением посредством общения в сфере общественных и межличностных отношений.

Некоторые исследователи полагают, что преодоление проблемных ситуаций можно считать процессом психо-социальной адаптации личности, в ходе которой она использует приобретенные на предыдущих этапах своего развития и социализации (т.е. общения) навыки и механизмы поведения или открывает новые способы поведения и решения задач, новые программы и планы внутрипсихических процессов.

Характерными чертами проблемной ситуации являются:

1. ощущение личностью наличия блокады, когда возникает препятствие перед ее целенаправленной деятельностью;

2. переживание трудности, которую предстоит преодолеть;

3. временное незнание способов, путей решения задач, выхода из ситуации, способов ее преобразования;

4. необходимость принятия какого-либо решения.

Другое направление в понимании адаптации к окружающей социальной среде представляет ее как процесс, в котором личность не только приспосабливается к среде, но и активно взаимодействует с ней.

Некоторые ученые идут дальше и замечают, что в зависимости от уровня личностного развития субъект из существа, усваивающего накопленный человечеством опыт, превращается в творца этого опыта.

Содержание процесса психо-социальной адаптации будет раскрываться во взаимодействии двух тенденций: приспособления и приспосабливания, т.е. такого преобразования социально-психологических явлений в малой группе, которые необходимы для приспосабливающейся личности. Выделяют несколько форм психо-социальной адаптации:

1. незащитная (целеобразование, рационализация),

2. защитная (с помощью защитных механизмов: подавление, вытеснение, самоограничение, агрессия и др.),

3. смешанная (используются средства незащитной и защитной форм),

4. девиантная (используются необычные для общества механизмы, в результате возникают конфликтные отношения).

Формы адаптации незащитная и смешанная являются положительными, так как приводят к адаптации, а девиантная и защитная формы являются отрицательными, потому что адаптации не происходит или даже если она и происходит то в очень жесткой, конфликтной форме.

В результате взаимодействия с окружающей социальной средой может возникнуть адаптированность – такое состояние взаимоотношений с социальным окружением, когда личность продуктивно удовлетворяет свои потребности, развивает творческие способности, а требования и ожидания согласованы. Может возникнуть дезадаптированность – переживание длительных внешних и внутренних конфликтов без нахождения форм поведения, необходимых для их разрешения.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие механизмы помогают человеческому организму приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды?

2. Что означает понятие «адаптация» с экологической точки зрения?

3. Изменения окружающей среды по-разному влияют на каждого человека, но ученые выделяют три основных типа реагирования. На чем основаны критерии выделения типов?

4. Как проявляются генетические и физиологические адаптации людей к географическим условиям?

5. Каким образом происходит адаптация личности к социальной среде?

Вопросы для самостоятельной работы

1. Региональные проблемы экологии человека.

2. Задачи оптимизации окружающей среды в Республике Алтай.

3. Роль экологии человека при освоении новых территорий.

4. Программа изучения конкретной территории с позиций экологии человека.

Темы для дискуссий

1. Современная наука не нашла то место, где в организме человека располагается сознание, но тем не менее, есть факты, подтверждающие действие сознания на материальные объекты, в том числе и на собственное тело. Участвует ли сознание в адаптации организма к окружающей среде? Можете ли вы обосновать свое мнение?

2. Некоторые ученые полагают, что человек меняется психически, физиологически и даже генетически в зависимости от состава и качества пищи, которую он употребляет? Могли бы вы подтвердить или опровергнуть это утверждение?

Лекция 4

Воздействие природной среды на человека

Вопросы:

1. Влияние климата и погоды на человека.

2. Человек в экстремальных условиях.

3. Человек в условиях избытка и недостатка химических элементов в природной среде.

4. Природно-очаговые болезни.

При разработке лекции была использована следующая литература:

Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. – 864 с.

Дмитриев А.Н. Огненное пересоздание климата Земли. – Новосибирск – Томск: изд-во ООО «Твердыня», 2002. – 148 с.

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-на/Д.: Феникс. 2001. – 576 с.

Мамедов Н.М., Суравегина И.Т., Глазачев С.Н. Основы общей экологии. – М.: Устойчивый мир, 2000. – 272 с.

Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Гигиена и экология человека. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 448 с.

Физиология человека. В 3-х томах. Т.3. Пер с анг./ Под ред. Р.Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – 198 с.

Целебник № 14 // Свет. Природа и Человек, 2004, № 4, С. 49 – 53.

1. Влияние климата и погоды на человека

Наиболее важными климатическими факторами, оказывающими влияние на организм человека, являются температура воздуха, солнечная активность, атмосферное давление и влажность.

Температура

Ученые считают, что человечество зародилось в экваториальном поясе, где температура в течение всего года не опускается ниже +240С. Расширение обитаемых зон со значительно меньшими среднегодовыми температурами специалисты связывают с периодом, когда человек научился пользоваться огнем. Получая дополнительное тепло человек смог устраивать жилые зоны, изолированные от внешней среды. Температура, которую мы и сейчас поддерживаем в своих жилищах, совпадает со среднегодовыми температурами тех местностей, где возникли древние цивилизации.

Температурный фактор сохраняет свое значение и в жизни современного человека. Глобальная оценка плотности населения наглядно показывает ее зависимость от среднегодовой температуры. Наименьшие сезонные колебания температуры в тропических областях, по-видимому, очень благоприятны для жизни, что объясняет с учетом других причин, бурный рост населения в этих зонах.

Приспособление организма человека к меняющейся температуре окружающей среды осуществляется за счет процесса, который называют терморегуляцией (от греч. thérmé – тепло и лат. regulo – упорядочиваю, регулирую). Физиологическая функция, обеспечивающая поддержание оптимальной для организма температуры глубоких областей тела, является одним из важных механизмов гомеостаза. Существует два механизма терморегуляции: химический и физический. Химический механизм терморегуляции – теплопродукция. Теплоотдача – механизм физической терморегуляции. Баланс между уровнем теплопродукции и теплоотдачи контролирует центр терморегуляции, который является частью системы центров гипоталамуса (отдела головного мозга), регулирующий вегетативные и моторные компоненты адаптивного поведения. Центр теплопродукции воспринимает сигналы терморецепторов кожи и подкожных тканей и термочувствительных нейронов гипоталамуса и осуществляет коррекцию температуры тела. Раздражение периферических холодовых терморецепторов сопровождается увеличением теплопродукции, главным образом благодаря интенсификации

Рис. 3. Психометрическая диаграмма, отражающая соотношение между температурой окружающей среды (оперативная температура: взвешенное среднее значение температуры излучения и воздуха) и влажностью, с одной стороны и температурным дискомфортом – с другой (Gagge, Nishi, 1976 по Физиология человека…, 1998)

обмена веществ, появлению холодовой дрожи и уменьшению теплоотдачи за счет сужения кожных и подкожных кровеносных сосудов.

Активирование теплочувствительных нейронов гипоталамуса при перегревании организма приводит к уменьшению теплопродукции вследствие угнетения мышечного тонуса и к увеличению теплоотдачи вследствие расширения периферических кровеносных сосудов и увеличения потоотделения. В осуществлении гипоталамической терморегуляции участвуют железы внутренней секреции, главным образом, щитовидная железа и надпочечники. Терморегуляция находится под контролем коры больших полушарий, что позволяет организму на основе общей температурной чувствительности выбирать определенную поведенческую реакцию.

Солнечная активность и солнечный свет

Человек – дневное, солнцелюбивое существо. Солнечный свет через зрительный анализатор ориентирует человека в пространстве, повышает активность коры больших полушарий, определяет суточный ритм жизни, обмен веществ. Ультрафиолетовые лучи обуславливают развитие ряда местных и общих реакций организма человека: усиление деятельности желез внутренней секреции, изменение реактивности организма. Длительное световое голодание способствует развитию ряда заболеваний, например, рахит (нехватка витамина D), затрудняет лечение туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний.

Солнце испускает волны различной длины: от коротких волн (ультрафиолетовые и рентгеновские) до радиоволн (сантиметровые и дециметровые). Испускает солнце и корпускулы (протоны и электроны, образующие разряженную плазму). В годы максимальной солнечной активности ультрафиолетовое излучение увеличивается в два раза, рентгеновское – в десятки и сотни раз, радиоизлучения – в тысячи и даже миллионы раз. Электромагнитные излучения доходят до земли за 8.3 минуты, корпускулярное излучение доходит с опозданием на 1-2 дня. Некоторые геофизические явления (например, магнитные бури, т.е. кратковременные изменения магнитного поля Земли) связаны с увеличенной солнечной активностью.

Повышенные дозы солнечной радиации неблагоприятны для организма: снижается иммунитет, увеличивается опасность развития злокачественных новообразований.

Атмосферное давление

В период пребывания в условиях повышенного атмосферного давления наблюдаются некоторые изменения физиологических показателей и ощущений: урежение пульса и частоты дыхания, уменьшение максимального и повышение минимального артериального давления, возрастание жизненной емкости легких, глуховатый тембр голоса, понижение кожной чувствительности и слуха, ощущение сухости слизистых оболочек, усиление перистальтики кишечника, легкое сжатие живота вследствие сжатия газов в кишечнике.

Наиболее благоприятными для человека являются такие погодные условия, как относительная влажность 40-60% при температуре воздуха 18-200 С (по другим источникам 20-250 С). По данным Всемирной Организации Здравоохранения, наиболее благоприятный климатический эталон соответствует среднегодовой температуре воздуха +100 С.

Типы погоды

Гипоксический тип. Основные черты: низкое атмосферное давление, теплый фронт, повышенная влажность, как правило усиление ветра, увеличение облачности, осадки, снижение содержания кислорода в воздухе.

Неблагоприятен для людей с низким артериальным давлением, благоприятен для тех, кто предрасположен к гипертонической болезни, спазмам сосудов.

Спастический тип. Основные черты: повышение атмосферного давления и содержания кислорода в воздухе, понижение температуры, усиление ветра, дни, как правило, ясные.

Неблагоприятен для страдающих повышенным артериальным давлением и бронхиальной астмой. Благоприятен для гипотоников.

Тонизирующий и гипотензивный типы. Чаще всего предшествуют соответственно спастическому и токсическому типам. Первый вызывает повышение тонуса сосудов, второй – его снижение. Влияние на здоровье менее выражено. Однако если вы «несовместимы» с одним из этих типов погоды, самочувствие может несколько ухудшиться. Наиболее опасны резкие перепады, когда в течение суток происходит наслоение одного эффекта на другой – спастического на гипоксический и наоборот.

Для погоды в целом, как и для отдельного ее компонента, существенным признаком являются колебания в ту или иную сторону. Так во всем мире ветры приводят к тому, что у больных наблюдаются трудно останавливаемые кровотечения. Врачи в Швейцарии и в Южной Германии откладывают операции, когда с Альп задувает теплый и сухой южный «фен». А холодный северный «мистраль» издавна влияет на снижение внимательности людей. Ветры в североафриканских пустынях тотчас же наполняют больницы пациентами. Люди становятся раздражительными, иногда даже буйными.

Установлено, что резкая перемена погоды меняет соотношение ионов, молекул, которые обладают определенным электрическим зарядом, в воздухе. Отрицательные ионы позитивно влияют на здоровье, а положительные – негативно. Когда мы дышим воздухом, напоенным отрицательными ионами, например, у текущей воды, то находим воздух освежающим и бодрящим. А когда приходится дышать воздухом, где преобладают положительно заряженные ионы, что характерно для тесных помещений с обилием всякого рода электроприборов, это приводит к заторможенности, сонливости, головокружениям.

Реакции организма человека на действие погодных факторов называются метеотропными реакциями. В свою очередь, способность организма на действие погодных факторов отвечать развитием патологических метеотропных реакций определяется как метеочувствительность, при этом функции нервной и эндокринной систем, обмена веществ не выходят за границы нормы.

При этом следует учитывать существование различных адаптивных типов (спринтер, стайер и смешанный тип). Так, у спринтера, способного переносить чрезвычайно сильные, но кратковременные нагрузки и имеющего малую возможность переносить продолжительные нагрузки средней величины, наблюдается сезонная метеопатология, когда срыв происходит при часто повторяющихся изменениях погоды (реакция накопления). У стайера, способного переносить продолжительные среднеинтенсивные нагрузки и обладающего меньшей возможностью переносить кратковременные, но чрезвычайно высокие нагрузки, метеотропные реакции возникают при резких изменениях погоды. При этом у них наблюдается четкая связь: изменение погоды – клиническое ухудшение состояния здоровья. В отдельных случаях возникновение метеотропной реакции может не совпадать с развитием неблагоприятной погоды. Ее проявление может быть связано с изменением электромагнитных характеристик атмосферы, предшествующих видимому изменению погоды.

Метеотропные реакции могут быть связаны с перемещением из одной климатической зоны в другую, причем необязательно в неблагоприятные климатические условия.

В качестве критериев метеочувствительности используются следующие:

Ø жалобы на перемену погоды и климата;

Ø предчувствие смены погоды;

Ø повышенная раздражительность, утомляемость, депрессивные состояния;

Ø повторяемость одних и тех же клинических признаков в дни с неблагоприятной погодой;

Ø синхронность возникновения реакции у групп наблюдаемых лиц;

Ø нормализация клинических показателей в длительные периоды неблагоприятной погоды;

Ø непродолжительность клинического ухудшения (как правило);

Ø отсутствие других причин, вызвавших ухудшение в состоянии здоровья больного.

Частота метеотропных реакций колеблется с возрастом. Особенно часто они регистрируются у детей грудного возраста, затем их количество снижается, а периоды вытяжения (5-6 и 11-14 лет), когда происходит физиологическая перестройка механизмов адаптации, увеличивается. К подростковому возрасту показатели стабилизируются.

В более зрелом возрасте частота метеотропных реакций увеличивается с ростом числа хронических заболеваний. Возрастает чувствительность к погодным условиям в период беременности и родов. Здорового же человека смена погодных условий закаливает.

У людей, которые не так остро чувствуют погоду реакции на нее все же проявляются, хотя и не осознаются. Так при резком изменении погоды водителям транспорта труднее концентрировать внимание, и может возрастать число несчастных случаев. В результате болезней (гриппа, ангины, воспаления легких, заболеваний суставов) или переутомления сопротивляемость организма снижается.

2. Человек в экстремальных условиях

Воздействие низких температур

При температуре ниже +40С периферические кровеносные сосуды резко сужаются. Вследствие этого такие участки тела как нос, уши и пальцы на руках и на ногах, не снабжаются адекватно питательными веществами. Отмирание ткани (некроз) в этих условиях не вызывает болевых ощущений, т.к. при таких низких температурах, проведение нервных импульсов нарушено (холодовая анестезия). В качестве лечения рекомендуется быстрое согревание; из-за опасности повреждения тканей массажа следует избегать. Некоторое время нормальное кровоснабжение сохраняется только в центральных органах (сердце и центральной нервной системе). Если действие холода продолжается, то мозг и сердце, в конечном счете, тоже охлаждаются. С человеком в состоянии гипотермии не следует делать ничего, что может вызвать расширение сосудов или эффект мышечного насоса и вследствие этого слишком быстрое восстановление периферического кровотока. Кровь на периферии тела в этом случае не только слишком холодная, но и сильно изменена в результате замедления тока. Поэтому ее быстрое возвращение в центральный кровоток вызовет нарушение деятельности сердца. Рекомендуется медленное мягкое согревание.

Воздействие жары

Сильная жара может стать причиной теплового или солнечного удара. Расширение сосудов кожи способно привести к тепловому обмороку, особенно в состоянии покоя. Кровоток в коже становится очень слабым.

Повреждения организма, связанные с повышенным барометрическим давлением (баротравма)

При глубоком нырянии с задержкой дыхания. При спуске увеличивающееся давление окружающей среды может привести к нарушениям, которые в конечном итоге вызовут повреждения тканей организма. Например, вначале погружения объем грудной клетки и, следовательно, объем легких уменьшаются без затруднения, достигая максимума на глубине 30-40 м.

Рис. 4. Объем легких и парциальное давление при глубоком погружении с задержкой дыхания. На глубине 0 м грудная клетка находится в состоянии максимального вдоха, на глубине 40 м – в состоянии максимально выдоха (наибольшее смещение диафрагмы) (Шмидт, Тевс, 1996 по Физиология человека…, 1998)

Поскольку легкое больше сдавить нельзя, на более значительных глубинах давление грудной клетки остается постоянным, несмотря на постоянно нарастающее давление вне грудной клетки (окружающей среды) по мере увеличения глубины.

Возникающая разность давления вызывает значительный приток крови к органам грудной клетки. Объем грудной клетки далее снижается по мере перерастяжения легочных сосудов и сердца, что приводит в конечном итоге к повреждению.

Человек на Крайнем Севере

На Крайнем Севере человек находится в особых условиях: длительная и суровая зима, короткое холодное лето, резкое изменение обычной для умеренного климата фотопериодичности, что приводит к явлению «светового голодания» во время полярной ночи и «световому излишеству» во время полярного дня. Важной особенностью экологии Крайнего Севера является застаивание воздуха, а потому загрязняющие вещества здесь не рассеиваются, а выпадают в окрестностях промышленных предприятий. По всем названным признакам условия Крайнего Севера для человека иных широт называются экстремальными. У тех, кто переселяется в условия Крайнего Севера, адаптивный переход чрезвычайно велик и составляет полтора-два года.

Магнитная сфера Земли слабо защищает области высоких широт от вторгающихся в атмосферу курпускулярных потоков различной природы и интенсивности. Возникают значительные колебания геомагнитного поля, что приводит к изменению биохимических и биофизических процессов в клетках организма. У людей возникают полярная одышка, психоэмоциональная неустойчивость, своеобразная гипоксия.

У людей увеличиваются затраты энергии, а потому питание является важным адаптивным признаком. Для оценки калорийности пищи в районах Крайнего Севера используются шкала в калориях, предложенная комитетом по потребностям организма и вопросам пищевых продуктов и сельского хозяйства при ООН. Комитет рекомендует с понижением среднемесячной температуры на каждые 100С увеличивать калорийность питания на 5%, считая за исходную температуру +100С.

Питание коренных народов Крайнего Севера имеет свои особенности. В рационе аборигенов 97% жира и 78% белка имеют животное происхождение. Несмотря на то, что в пище содержание жира высокое, концентрация липидов в их крови остается в норме, т.е. их организм приспособлен к подобной пище. Особое место в питании Северных народов занимает мясо северного оленя. В его мясе содержится до 12 мг% витамина С, что в 13 раз больше, чем в мясе крупного рогатого скота (в мясе крупного рогатого скота – 0,9 мг%), в сердце – 12-22, в печени – 60-130, в мозге – 67-120 мг%). Для питания северян важна еще одна деталь: с приближением к северу токсические свойства растений уменьшаются, а на самом Севере ядовитые растения практически не встречаются. Содержание витаминов в них с Юга на Север увеличивается.

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 565 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!