|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

ИНСТИТУТ 3 страница

|

|

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что обогащение системы ценностей способствует более точному, более глубокому восприятию человеком (обществом) окружающего мира, повышает эффективность его деятельности, его адаптивные возможности, способность к развитию при сохранении целостности. И в этом кроется одно из отличий одной культуры от другой: способность культуры вооружать людей более глубоким, точным и корректным взглядом на мир является критерием зрелости разных культур.

Социальный субъект начинает обращать внимание на то, что раньше оставалось незамеченным. Ценностное богатство облегчает понимание того, как лучше устроить жизнь, многограннее ее оценивать.

Вы, наверное, заметили, что культура общения людей духовно богатых отличается большим количеством оттенков; в ней обращается внимание на многое из того, что не замечается людьми малообразованными. Первые более терпимы, толерантны, не спешат навязывать свое мнение, не стремятся обострять отношения с теми, кто не согласен с их мнением. Почему? Ответьте на этот вопрос с точки зрения проблемы ценностного богатства культуры.

Существует несколько исторических типов систем ценностей. Наличие экологических, управленческих ценностей — это признак систем ценностей индустриально развитого общества. В доиндуст-риальном обществе феодального типа высоко ценилась знатность и развитость происхождения (аскриптивный критерий), религиозная набожность, рыцарская честь и благородство.

В современном промышленно развитом обществе сформировалась совершенно иная иерархия ценностей: свобода, независимость и достоинство человека (в феодальном обществе эти ценности фактически отсутствовали), уважение обществом прав личности, свобода предпринимательской деятельности, принцип частной собственности, образование, необходимость высокого жизненного стандарта для большинства населения и т.д.*

Каковы же основные движущие силы обогащения «ансамбля» ценностей, их существенного изменения? Пожалуй, особое значение имеют развитие социально-исторической практики человека, в ходе которой он выявляет новые полезные критерии оценки, анализа окружающего мира; с этим тесно связано развитие идей как в религиозной, так и идеологической форме; развитие философского осмысления мира, благодаря чему обществу предлагаются новые представления, критерии и совершенствуется аргументация

См.: Комаров М.С. Введение в социологию, с. 74.

См.: Комаров М.С. Введение в социологию, с. 74.

392

прежних. Очень многие критерии, без которых современный человек не мог бы должным образом оценить мир, были впервые предложены в религиозных догматах, философских учениях и т.д. Сократ и Платон, Ф. Аквинский и Э. Роттердамский, Вольтер и Руссо, Кант и Маркс, Ницше и Ганди, Швейцер и Сартр — это лишь некоторые мыслители, чьи идеи обогатили ценностные представления человека об окружающем мире и обществе, вооружили его новыми критериями анализа мира.

В определении и обосновании современных критериев, оценок окружающего мира все большую роль играет наука.

3. Различия систем ценностей, присущие различным социальным группам, классам, профессиональным, территориальным, демографическим общностям, народам, могут проявляться в следующем:

• различие в нюансах (а может быть, и в ощутимых различи

ях) толкования, интерпретации, понимания тех или иных

ценностей.

Так, трактовка справедливости представителями рабочего класса может отличаться от ее трактовки предпринимателями — в частности, справедливости вознаграждения за труд' одни могут считать главным тяжесть физического труда, другие — ответственность, усилия по организации, риск вложения в производство капитала и т.д. Более того, в западной культуре принято под эгалитарными (т.е. равными) тенденциями, принципами подразумевать равенство шансов для достижений, а в других культурах— равенство при распределении;

• ряд ценностей при наличии у одних слоев может отсутство

вать у других слоев.

Так, эксплуатируемый рабочий класс может считать ценностью свободный от эксплуатации труд; у представителей разных профессий есть ряд специфических ценностей, выражающих их профессиональные особенности, которых не будет у представителей других профессиональных групп;

• различие иерархии ценностей, которое, пожалуй, является

самым важным, самым ощутимым в социальной жизни. Ос

тановимся на этом подробнее.

Как уже отмечалось, физическое единство внешней природы, биологическое единство человека как рода и единство принципов социальных взаимодействий людей определяют социокультурное единство основ человеческой жизни, социокультурное единство человечества. И это единство проявляется, в частности, в том, что у всех людей имеется, как правило, почти один и тот же набор ценностных критериев. Вариативность культуры главным образом проявляется в различиях иерархии ценностей: все члены общества признают ценность образования, но не во всех слоях общества эта ценность считается одной из самых приоритетных, ценность личности, признание ее свободы, прав так или иначе характерны для

393

многих культур, но нигде им не придается такого значения, как в западных культурах.

Различие в иерархии ценностей характерно для культур различных социальных слоев, классов, группы.

Так, значимость творческой самореализации для творческой интеллигенции иная, чем для представителей иных социальных слоев.

Но различия приоритетов социальных групп, профессиональных, демографических общностей в рамках одного общества все-таки базируются на основе общеразделяемой системы фундаментальных, базисных ценностей. Последние задают приоритеты конечных смыслов бытия, иерархию этических ценностей, характерных для любого представителя данного общества.

Поэтому, пожалуй, наиболее ярко проявляются различия приоритетов ценностей различных обществ, народов, цивилизаций. Изучение различия приоритетов этого порядка привлекает особое внимание социологов. Результаты подобных кросс-культурных исследований, подчеркивающие различия культур разных народов, прежде всего их приоритетов ценностей, позволяют более точно определить облик общества, в том числе и своего. Сравнение всегда что-то подчеркивает, заставляет задуматься,

В этом помогают и данные исследований. Речь, в частности, идет о проведенных в нашей стране иссследованиях под руководством В.А. Ядова и в США — под руководством М. Рокича. Сопоставим некоторые фрагменты структуры ценностных ориентации по выборке инженеров в СССР и национальной выборке белых и черных американцев разного социального статуса*.

В системе ценностей авторы выделили: ценности-цели и ценности-средства (инструментальные). Первые свидетельствуют о том, что желательно для человека, вторые — о том, какими личностными качествами, по его мнению, надо обладать, чтобы добиться своих целей (исследование было проведено до глубокого реформирования нашего общества, т.е. в ситуации стабильного развития социалистического общества и соответствующей системы ценностей). Приведем перечень шести доминирующих ценностей-целей в порядке убывания их значимости (табл. 1).

Три выборки объединяет общее беспокойство о сохранении мира между народами — высшая общечеловеческая ценность, не имеющая конкурентов. К числу общих ценностей относится также ориентация на материальное благосостояние («жизнь с комфортом» в американском варианте и «материально обеспеченная жизнь» — в российском), которая занимает 5—6-е места у американцев и 7-е место — у наших инженеров.

К числу лидирующих ценностей советских инженеров относились ценности общения и человеческих взаимосвязей — любовь (5-е

* См ■ Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности — Л, 1979, с. 88—93.

* См ■ Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности — Л, 1979, с. 88—93.

394

|

|

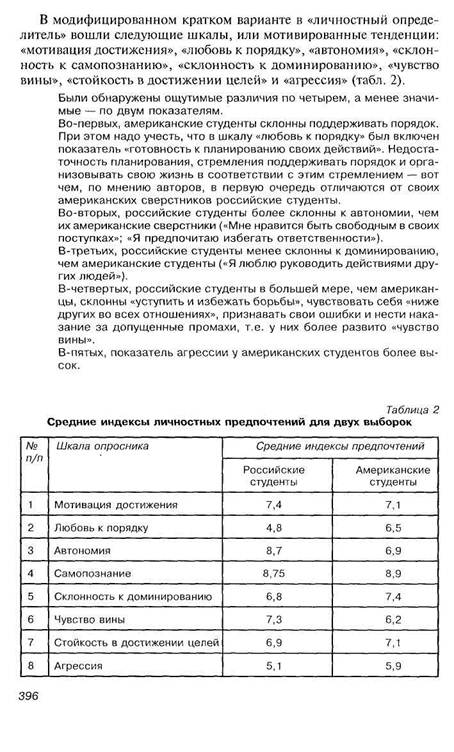

В-шестых, различия показателя «стойкость в достижении целей» на первый взгляд невелики, но дополнительный анализ показал, что у российских студентов этот показатель очень сильно колеблется (хотя средний индекс устанавливается на довольно высоком и близком к американским студентам уровне), а у американских студентов он достаточно высок у всех исследованных.

Было выявлено и много общего: и у американских, и у российских студентов выявлены близкие по значению показатели «мотивация достижения» и «склонность к самопознанию», т.е. в обеих культурах немало студентов стремятся к успеху, склонны к рациональному анализу своего поведения.

Как нам представляется, полученные данные очень ярко демонстрируют различия между российскими и американскими студентами, порожденные различиями культур, ценностных приоритетов двух обществ.

Для российских студентов характерны, с одной стороны, неорганизованность, беспорядочность, непродуманность действий, а с другой стороны, стремление к некой анархичной автономности, стремление избегать ответственности, чувство вины и т.д. Для американских же студентов характерны высокая активность, склонность к доминированию, уверенность в себе, развитая ориентация на порядок, организованность, что «вписывает» его наступательное поведение, активность в рамки общественно дозволенного, приемлемого, делает его активность предсказуемой и управляемой, развивает его индивидуальность, неповторимость в рамках общественного.

Не является ли более выраженная у американских студентов склонность к порядку проявлением высокого уровня институализации, организованности американского общества? Слабо выраженное у российских студентов стремление планировать свои действия, их склонность действовать на «авось» — это простая случайность или свидетельство неупорядоченности жизни всего общества, слабой институализированности социальных взаимодействий?

конфликты Различие систем ценностей различных субъектов,

ценностей если эти субъекты взаимодействуют (или долж-

и ПУТИ их НЬ] взаимодействовать) друг с другом, может

породить конфликт между ними. Конфликт ценностей — наиболее яркий и острый из всех типов социальных конфликтов.

Различие ценностей, их трактовки, иерархии делает невозможным нормальное взаимодействие партнеров, так как партнеры не имеют единых критериев оценки эффективности взаимодействия. Сотрудничество становится невозможным, и взаимодействие перерастает в конфликт.

Отец требует, чтобы сын подчинялся его решениям, так как, по его мнению, уважение к родителям является приоритетом во взаимодействии детей и родителей. Сын же считает главным приоритетом свою свободу, самостоятельность.

397

Муж, являющийся представителем культуры, в которой безусловный приоритет отдан отцу как главе семьи, уверен, что его распоряжения не должны оспариваться, как не должно оспариваться и его единоличное право решать главные вопросы. Жена — представительница иной культуры, в которой за ней признаются равные права. Конфликта между ними трудно избежать.

Основу Октябрьской революции составляло коренное различие в понимании справедливости рабочим классом и буржуазией, что и привело к непримиримому конфликту.

Конфликты ценностей проявляются и в других формах. Так, сегодня существует серьезный конфликт между ценностью «самоопределения нации» и ценностью «сохранения целостности государства», породившей множество региональных конфликтов во всем мире, в том числе в странах СНГ.

Художественно-эстетические ценности очень часто вступают в конфликт с экономической целесообразностью, а ценности социального равенства — с экономическими ценностями развития конкуренции, прибыльности.

Конфликты ценностей проявляются и в рамках одного общества (конфликт ценностей классов), и в отношениях между представителями различных субкультур (в том числе профессиональных), и в рамках одной социальной группы (в семье, организации), и между обществами, народами, исповедующими различные идеологии, религии и т.д.

Конечно, ценностная подоплека социальных конфликтов может проявляться слабо. Люди редко борятся просто за идею, кроме случаев идеологических споров, дискуссий и т.д. Кстати, идеологические дискуссии, полемика и т.д. по сути и представляют собой форму открытого, легко обнаруживаемого конфликта ценностей. Чаще всего ценностные корни конфликтов проявляются латентно.

Отец негодует по поводу независимого поведения сына — тот упорствует, не уступает, не подчиняется отцу.

Рабочий вступает в Красную гвардию, чтобы отнять «у буржуинов» то, что ими несправедливо присвоено за счет эксплуатации трудового народа.

Конфликт между отцом и сыном на первый взгляд выглядит как конфликт амбиций, конфликт по поводу «господства-подчинения». Но почему стал возможным конфликт, почему сын смиренно не подчиняется отцу? Потому что сын не разделяет представлений отца о взаимоотношениях в семье.

Почему рабочий не трудится мирно на фабрике, принадлежащей капиталисту7 Потому что он не разделяет представлений буржуазии о справедливости.

Задача исследователя — не ограничиваться описанием внешних форм протекания конфликта, а докопаться до его первопричины. Если подоплекой конфликта является конфликт ценностей (это характерно не для всех социальных конфликтов), то пока не про-

398

изойдет перестройка, упорядочивание ценностной основы конфликта, нельзя достигнуть устойчивого его разрешения.

* * *

Многообразие форм и проявлений конфликтов ценностей затрудняет разработку универсальных процедур упорядочивания и разрешения конфликта ценностей. Не претендуя на исчерпанность предложенных принципов, можно выделить следующие общие принципы разрешения ценностных конфликтов (речь будет идти лишь о идейно-ценностной стороне разрешения конфликтов, не затрагивая процедурно-внешних аспектов).

1. Основой разрешения любого по силе конфликта (или хотя бы предотвращения самых крайних его форм) является признание его участниками ценностного приоритета — сохранение единства нации, неприменения военной силы, сохранение жизни людей, сохранение семьи и т.д.

Если для противоборствующих сторон эти приоритеты неоспоримы, то конфликт не будет иметь разрушительных последствий; участники будут изыскивать пути, не способные нанести ущерб этим приоритетам.

Рассмотрим общество. Конфликты ценностей, идеалов, а потом и социальные конфликты между социальными группами могут и должны регулироваться на базе общечеловеческих ценностей (безусловная ценность мира для людей), а также общественных (общенациональных, общенародных) ценностей (ценность сохранения единства нации, целостности государства и т.д.). От того, характерно ли для данной культуры решение спорных вопросов в острой конфликтной форме, переходящей в открытое вооруженное противоборство, насколько в культуре конфликтующих социальных сил развито уважение к общечеловеческим ценностям, признают ли все слои общества в качестве одной из высших ценностей единство нации, сохранение государства, недопустимость гражданской войны, зависят возможные формы конфликта, склонность сторон искать компромисс и т.д. Если данные ценности признаются в обществе приоритетными, то внутренние различия ценностей не представляют угрозу его распаду.

В рамках любой культуры встречаются социокультурные различия; в том числе между поколениями, существуют контркультуры и т.д. Целостность общества — состояние, далекое от однообразия, застоя. Эта целостность обеспечивается многообразием субкультур, в ее недрах идет постоянное становление и развитие нового, что порождает различия, которые, в свою очередь, могут породить противоречия, конфликты. Целостность культуры — это и синтез общечеловеческого, общенационального и специфического начала, и поиски компромиссов ценностей в рамках единой культуры, преодолении конфликтов. Например, западники, как и 100 лет назад, «воюют» со славянофилами, коммунисты — с либералами и т.д. В наличии конфликтов ценностей нет ничего необычного — но лишь в том случае, если все силы общества признают приоритетом це-

399

лостность государства, неприменимость вооруженной силы в целях решения конфликта, жизнь людей.

В стабильных обществах конфликты ценностей, как правило, решаются на основе подобных ценностных приоритетов. При этом «вечными» остаются неугасающие споры эгоистов и альтруистов, как и те проблемы, которые несут новые поколения, и т.д. Но общество живет, развивается культура, сохраняя свою целостность. В российском же обществе сегодня идет процесс обновления ценностей, их приоритетов, резко сужена зона совпадения ведущих ценностей, конфликты не могут быть решены в рамках старых приоритетов и идеалов — все это резко усложняет проблему, создает реальную угрозу существованию общества, его целостности. В этих условиях умение разрешить конфликты ценностей, идеалов приобретает особое значение. Главное, что необходимо учесть: на базе каких приоритетных ценностей будут регулироваться более частные политические, социально-экономические конфликты, неминуемо потрясающие общество на переходной стадии его развития. Важно обеспечить приоритет тех ценностей, которые объединяют нацию, укрепляют общество, государство, гарантируют безопасную жизнь человека, его права, мир на земле, — это великий урок, который преподала нам наша нелегкая история; это вывод, который делает наука, анализируя природу социальных взаимодействий, роль ценностей в их регуляции.

2. Есть еще один важный инструмент разрешения конфликта ценностей — признание ценности, идеи, подхода, которое вызывает возражение. На первых порах это может быть «вынужденное» признание идей, интересов противоположной стороны (например, отец, желая сохранить нормальные отношения с сыном — это для него приоритетно, — вынужден признать, что сын имеет право на самостоятельность, свое мнение). Но «вынужденное» признание ценности не всегда ведет к перестройке ценностной системы, представлений, что чревато новыми конфликтами, но уже по другому поводу, в других ситуациях.

Важным этапом признания ценности (идеи, подхода) является «вчитывание» в ценность противоположной стороны, попытка осмыслить, понять ее рациональные основания (сын повзрослел и, как любая взрослая личность, имеет право на независимость, самостоятельность. Желание молодого человека жить несколько иначе, чем жил отец, — это нормальное явление с точки зрения специфики нового поколения).

В результате подобного «вчитывания» не только формируется терпимое, толерантное отношение, преодолевается идейно-ценностная основа конфликтов (в нашем случае — между «авторитарным отцом» и «независимым сыном»), но и обогащается внутренний мир самих участников конфликта (в нашем случае — отца, который благодаря ценностной перестройке начинает с большим пониманием воспринимать поведение молодежи).

400

Предприимчивость, прагматизм, стремление к экономической эффективности, прибыльности не поощрялись дворянством, воспринимались им как что-то недостойное. Вместе с тем дворянство высоко почитало такие ценности, как честь, благородство, достоинство, верность данному слову. В ходе социальной практики, многих конфликтов, неудач эта система ценностей была обогащена ценностями, которые исповедовала буржуазия. Последняя, в свою очередь, немало ценностей переняла у дворян. Произошло взаимное обогащение ценностных систем, которое сблизило, а затем объединило эти два слоя.

В нашей стране в ходе гражданской войны фактически были уничтожены или изгнаны представители слоев, которые ценили понятие чести, благородства, верности данному слову; эти ценности рассматривались как «буржуйские». Система ценностей общества оскудела, лишилась тех ценностей, которые долгие столетия вырабатывались элитой российского общества и обеспечивали высоконравственное, благородное понимание того, как следует жить человеку. Не в этом ли причины того, что в современном обществе ощущается недостаток таких ценностей, как благородство, честь, верность данному слову и т.д.?

Эти «буржуйские» ценности утверждают, что жизнь не может быть сведена к меркантильно-прагматическому началу. Верность слову, умение благородно одаривать других, не требуя тотчас вознаграждения, являются важнейшими смыслами жини, которые возникают в социуме. Но изгнав эти ценности как «пережитки» буржуазного прошлого, наше сегодняшнее общество стало беднее, не может адекватно решать социальные, политические проблемы, культура общества примитивизировалась.

Обогащение ценностного мира, в том числе посредством «вчитывания», делает культуру более адекватной, гибкой, способной учитывать и реагировать на более широкий спектр социальных условий, а поэтому быть и более эффективной.

3. Дифференциация социальных институтов обусловливает диф

ференциацию систем ценностей, обслуживающих институты, раз

личные сферы жизни. Нельзя в экономике применять ценности со

циального сострадания — здесь приоритны другие ценности. И если

человек в условиях свободного рынка не хочет продавать свой труд

дешево — это его право, и всякого рода обвинения в том, что он

«потерял совесть», в этом случае неуместны.

Осознанная реализация принципа дифференциации сфер применения ценностей позволяет преодолевать многие конфликты ценностей.

4. Важным условием преодоления конфликтов ценностей явля

ется иерархизация ценностей, критериев и т.д. «Это помогает обще

ству или индивиду уладить проблему столкновения любви и долга,

человеческого отношения с практичностью, общегосударственно

го и локального интересов, власти и личности и т.д.»*.

' Ерасов Б.С. Социальная культурология, ч. 1, с. 140.

' Ерасов Б.С. Социальная культурология, ч. 1, с. 140.

401

Подобный выбор того или иного приоритета, во-первых, должен быть осознанным и достаточно последовательным. Не решив, что для него важнее (например, любовь или семейный долг), в каждой новой ситуации человек будет испытывать внутренний конфликт.

Во-вторых, общество, социальная группа должны определить эту иерархию. Все члены общества должны признать эту иерархию легитимной, обоснованной и придерживаться ее. Что для нас сего-дя важнее — территориальная целостность или право наций на самоопределение, экономическая стабильность и рост или социальные гарантии и защита? По причине отсутствия в обществе единого ответа на эти вопросы о приоритетах происходят конфликты — как идеологические так и социальные, экономические. Из-за невыра-ботанности обществом легитимной иерархии ценностей поведение партнеров непредсказуемо, они по-разному оценивают реальность, что приводит к конфликтам.

5. Иерархизация ценностей, верховенство одной над другой не

должно вести к полному пренебрежению последней. Принцип «вчи

тывания» предполагает учет второй ценности, стремление по воз

можности реализовать вторую ценность при сохранении приорите

та первой. (Так, опыт западной социал-демократии свидетельствует

о возможности реализации приоритета экономической эффектив

ности при признании социальной защиты, социальных гарантий

населения.)

6. Дифференциация социальных институтов приводит к тому,

что в разных институтах формируется специфическая система цен

ностей, их иерархия, т.е. возникает расхождение приоритетов. «Для

политической элиты главная ценность — власть, для военной —

сила, для религиозной — моральная ценность, а для интеллекту

альной — знания. И хотя правильно организованное общество нуж

дается во всех этих компонентах, между этими элитами непремен

но возникают разногласия, отражающиеся в напряженных идеоло

гических спорах относительно того, кто важнее»*.

Чтобы подобные расхождения приоритетов не приводили к серьезным конфликтам, необходимо распределять (специализировать) системы ценностей по сферам жизни и осознанно реализовывать этот принцип. Естественно, что приоритетом врача всегда является милосердие, которое в равной степени должно проявляться по отношению и к преступнику, и к пострадавшему. Приоритетом юриста является поиск преступника, но юрист не должен требовать, чтобы врач не оказывал преступнику помощь — иначе неминуем конфликт, основу которого составят разные приоритеты.

* Ерасов Б.С. Указ. соч., с. 140—141. 402

* Ерасов Б.С. Указ. соч., с. 140—141. 402

§ 2. Ценностно-нормативный механизм социальной регуляции

| СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ЦЕННОСТЬ КАК ЕГО ЭЛЕМЕНТ |

Для того чтобы деятельность Актора была предсказуема для партнеров (что является основой социальной жизни), необходимо, чтобы: • его устремления, цели, идеалы, критерии оценок были направлены в нужном для общества направлении. Соответственно, механизм социальной регуляции должен формировать определенные личные побуждения, индивидуальные цели, ориентации, склоняющие людей к ожидаемому поведению;

• его реальные социальные действия (а не просто помыслы и

устремления) соответствовали ожиданиям партнеров. Соот

ветственно, механизм социальной регуляции обязан указы

вать человеку, что он должен делать, что желательно, что

бы он сделал, а чего он ни в коем случае не должен делать;

• Актор ясно осознавал, что общество, его партнеры не оста

нутся безучастными к его практическим действиям и будут

стремиться поощрить или заставить его вести себя опреде

ленным образом, чтобы тем самым гарантированно обеспе

чить надлежащее поведение Актора. Соответственно, меха

низм социальной регуляции должен включать функции внеш

него отслеживания и реагирования общества на поведение

индивида, принуждать Актора к тем действиям, которые от

него ожидаются, и тем самым восстанавливать (в том числе

силой) желательный ход действий.

Итак, внутренняя логика социальных взаимодействий объединяет ценностно-ориентационный, нормативно-практический и контрольно-восстановительный компоненты в единый механизм социальной регуляции.

Как уже отмечалось, ценности, являясь своеобразным критерием оценки реальных явлений социальной жизни, обосновывают идеалы, цели реального развития, определяют отношение Актора к событиям окружающего мира.

Например, можно предположить, что человек, для которого свобода является одной из приоритетных ценностей, будет: а) искать условия, в которых ему может быть предоставлена эта свобода; б) испытывать неудовлетворенность там, где существенно ограничена его свобода; в) формируя взаимоотношения в социуме, считать для себя неприемлемой утрату свободы, пусть и компенсированную другими благами, но для него менее значимыми; г) стремиться изменить систему социальных связей или прекратить не предоставляющие ему свободу социальные взаимоотношения; д) ценить свободу другого человека; е) стремиться к установлению прочных свя-

403

зей с теми, кто разделяет его приверженность к свободе; ж) стремиться к объединению с теми, кто разделяет ценности свободы, для того чтобы отстоять эти ценности в возможном конфликте с теми, кто ими пренебрегает.

Приведенный пример свидетельствует о своеобразии и ограниченности ценностей как инструмента социальной регуляции.

• Ценность должна быть внутренне принятой, осмысленной,

ее нельзя заучить, навязать насильно. В этом преимущество ценно

сти для личности, но и ее рискованность, ненадежность для обще

ства.

• Ценность лишь указывает на желательное, предпочтительное

для данного человека в данной социальной обстановке. В нашем

предыдущем примере человек, не нашедший условий, в которых

ему будет предоставлена эта свобода, скорее всего, смирится с дан

ной ситуацией, хотя и будет испытывать дискомфорт и действовать

без особого энтузиазма.

Иными словами, между ценностью, которая усвоена человеком «в мыслях», «в сознании», и его практическими действиями может наблюдаться ощутимый разрыв. Это разрыв между предпочитаемым, желательным для человека и его практическими действиями, которые составляют решающее основание социальной жизни. Практические действия в одних случаях могут соответствовать ценностям, а в других случаях быть вынужденными, принуждаемыми обстоятельствами, принятыми в этой среде, не в полной мере соответствующими ценностям индивида.

Следовательно, ценности — это мир внутренних устремлений, ориентации, которые воплощаются в жизнь посредством сложной противоречивой системы опосредовании.

• Ценность предопределяет общую стратегическую направлен

ность, ориентированность жизнедеятельности. В нашем предыду

щем примере человек, не нашедший условий, в которых ему была

бы предоставлена свобода, все равно будет искать условия, где эта

свобода возможна, «исподволь» будет стремиться к реализации этой

ценности — до тех пор, пока он будет считать ее приоритетной.

Таким образом, ценности как регулятор обладают рядом пре

имуществ, но и некоторой умозрительностью, рискованностью.

НОРМЫ Поэтому не случайно социально-регулятивный

механизм представляет собой сложно организованную систему, в которой помимо ценностей, осуществляющих самую общую, стратегическую регуляцию поведения, имеются нормы. Последние носят императивный характер, т.е. достаточно конкретно предписывают, указывают, какие поступки должны совершить люди. Иначе говоря, это своеобразные правила поведения в типичных, и прежде всего повседневных, ситуациях. «Ценности есть

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 353 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!