|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Адсорбция обусловлена чисто физическими силами взаимодействия

|

|

В адсорбционном пространстве действуют только дисперсионные силы, не зависящие от температуры. На поверхности адсорбента нет активных центров, а адсорбционные силы образуют около поверхности адсорбента непрерывное силовое поле. Адсорбционные силы действуют на расстоянии, большем, чем диаметр отдельной молекулы.

При адсорбции характер взаимодействия между молекулами адсорбата не изменяется, а происходит увеличение его плотности на поверхности адсорбента. Силы по мере удаления от поверхности на некотором расстоянии от нее становятся равными 0.

2. Всё адсорбированное вещество на поверхности находится в жидком состоянии. Объём, занимаемый адсорбатом, равен

Vж.адс.=АVм . (2.74)

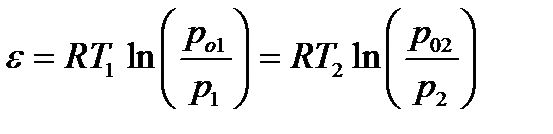

3. За меру интенсивности адсорбционного взаимодействия принят адсорбционный потенциал, работа переноса 1 моль газа с поверхности жидкого адсорбата (ро) в равновесную газовую фазу (р):

, (2.75)

, (2.75)

он характеризует работу против внешних вил.

С приближением к поверхности адсорбента адсорбционные возрастают, а потом уменьшаются, доходя до 0 и переходя в силы отталкивания. Таким образом создаётся адсорбционное поле, каждой точке которого соответствует определенное значение адсорбционного потенциала ε.

Молекулы газа, попадая в адсорбционное поле, притягиваются поверхностью адсорбента. Образуется полимолекулярный слой, плотность которого уменьшается по мере удаления от поверхности.

Адсорбционный слой напоминает атмосферу: вблизи поверхности твердого тела он сжат, а в наружных слоях — разрежен. Представление о потенциальном поле дают эквипотенциальные поверхности

поверхности одинакового потенциала

Расстояние между каждой парой эквипотенциальных поверхностей соответствует некоторому объёму, поэтому между потенциалом ε и V существует определенная зависимость.

В адсорбционном пространстве действуют дисперсионные силы, которые не зависят от температуры. Каждой точке изотермы адсорбции соответствуют определенные значения А и Р/Ро , которая позволяет получать значения ε и V, зависимость ε=f(Т) и заменить зависимость ε=f(r) на ε=f(Vж.адс.). Зависимость ε=f(r) называется потенциальной кривой адсорбции. Ее можно построить, исходя из экспериментально полученной изотермы адсорбции, зная распределение Vж.адс по адсорбционному пространству:

ε

V

Рис. 2.24. Потенциальная кривая адсорбции

Пользуясь этой зависимостью, можно построить изотерму при любой температуре, получив изотерму адсорбции при одной температуре Т1.

Так как дисперсионные силы не зависят от температуры, то от температуры не должна зависеть и форма потенциальной кривой адсорбции, что подтверждается и экспериментально. Экспериментальные точки при разных температурах ложатся на одну и ту же зависимость ε=f(Vж.адс.), которую называют характеристической кривой:  . (2.76)

. (2.76)

Для двух температур: V=А1VМ1 = А2VМ2 (2.77)

(2.78)

(2.78)

а lnP

Т1 α α=-qst / R

Т2

Р 1/T

, исходя из уравнения Клаузиуса—Клапейрона(33,34)

, исходя из уравнения Клаузиуса—Клапейрона(33,34)  (2.79)

(2.79)

Рис.2.25. Построение и расчент изотерм адсорбции из одной изотермы по теории Поляни

Важное свойство было обнаружено Дубининым(*):

Характеристические кривые для одного и того же адсорбента и разных адсорбатов при всех значениях объёма адсорбата в поверхностном слое находятся в постоянном соотношении: β=(ε/ εо)V, где β — коэффициент аффинности.

Отсюда следует, что, зная характеристическую кривую для одного адсорбата и β для другого по отношению к первому, можно вычислить изотерму адсорбции для 2-го адсорбата на том же адсорбенте.

Теория Поляни не дала математического выражения для изотермы адсорбции, однако ее представления положены в основу и используются современной теорией объёмного заполнения пор молекулами адсорбата. Она не потеряла практического значения и остается теорией, пригодной для описания адсорбции на адсорбентах с резкой энергетической неоднородностью (на углях).

Мы познакомились с двумя теориями адсорбции газов и паров на поверхности твердых адсорбентов — Ленгмюра и Поляни, очень по-разному подходящих к рассмотрению этого процесса. Возникает вопрос, какой отдать предпочтение. Обе они ограничены в применении.

Теория Поляни применима к физической адсорбции молекул адсорбата, теория Ленгмюра охватывает с известными ограничениями и физическую, и химическую адсорбцию адсорбата. Однако она не может быть применима для объяснения адсорбции на пористых адсорбентах с мелкими порами из-за резкой энергетической неоднородности поверхности. Делались попытки обобщить представления Ленгмюра и Поляни. Такая обобщенная теория была развита Брунауэром, Эмметом(*) и Теллером в 1935-40-х гг. прошлого века применительно к адсорбции паров.

.

Б)Теория БЭТ

Брунауэр, Эммет и Теллер создали наиболее общую теорию полимолекулярной адсорбции, в которой описание процессов адсорбции увязывается с представлениями и методами статистической физики.

Авторы теории на основе уравнения Ленгмюра получили приближенное уравнение полимолекулярной адсорбции, которое широко применяется для определения удельной поверхности адсорбента и теплоты адсорбции.

В теории рассматривается адсорбция паров и газов при Т< Ткр.с образованием полимолекулярного слоя вещества на поверхности адсорбента. При Р=Ро идет конденсация пара.

Уравнение Ленгмюра можно использовать только при отсутствии адсорбции веществ сверх монослоя. Это строго: при хемосорбции, физической адсорбции газов при малых Р и Т>Ткр и адсорбции веществ из растворов. Чаще образуются полислои.

Основные положения теории БЭТ

1. поверхность энергетически однородна

2. адсорбция локализована

3. теплота адсорбции во 2,3 ……n слоях постоянна и равна теплоте конденсации: ∆Надс 2,3 ……n = const и = ∆Нконд

А

1 Р/Ро

Теория предполагает образование полислоя на поверхности адсорбента, но из понятия однородности поверхности следует, что друг с другом молекулы адсорбата не должны взаимодействовать. Можно заранее сказать, что уравнение БЭТ строго описывает адсорбцию только в монослое.

Вывод уравнения (не даю)

В теории БЭТ сделано предположение т образовании на поверхности адсорбента последовательных комплексов центров адсорбции с 1,2,3 и т.д. молекулами адсорбата.

Процесс адсорбции можно представить в виде последовательных квазихимических реакций:

А + В = АВ АВ + В = АВ2 АВ2 + В = АВ3

Константы равновесия для этих реакций соответственно равны:

(2.80)

(2.80)

где Ао — концентрация свободных центров.

Для концентрации соответствующих комплексов можно записать:

[АВ] = Кр Ао Р (2.81)

[АВ2] = К1 [АВ] Р = К1 Кр Ао Р2 (2.82)

[АВ3] = К2 [АВ2] Р = К1 К2Кр Ао Р3 (2.83)

Авторы приняли, что во всех слоях, кроме 1-го, молекулы адсорбата взаимодействуют между собой как при конденсации, и следовательно:

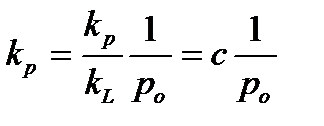

k1 =

k1 =  k2 = kL =

k2 = kL =  Aж/Aп = 1/Pо (2.84)

Aж/Aп = 1/Pо (2.84)

Для упрощения введем обозначение:

, х=р/ро (2.85)

, х=р/ро (2.85)

постоянная с характеризует разность ∆G (энергии Гиббса) процессов адсорбции и конденсации.

(2.86)

(2.86)

или возвращаясь к предыдущему:

[АВ] = Ао с х (2.87)

[АВ2] = Ао с х2 (2.88)

[АВ3] = Ао с х3 … и т.д. (2.89)

Общее число центров:

А∞= Ао + [АВ] + [АВ2] + [АВ3] …= Ао + Ао с х + Ао с х2 + Ао с х3 …= Ао [1 + сх + (1 + х + х2…) ] (2.90)

В круглых скобках имеем геометрическую прогрессию, которую при х<1 равна

∑ = 1/(1—х), отсюда:

(2.91)

(2.91)

Величина адсорбции молекул адсорбата:

А = [АВ] + 2[АВ2] + 3[АВ3] +…= Ао с х (1 + 2х + 3х2…) ] (2.92)

Ряд 1 + 2х + 3х2 можно представить как производную от выражения (1 + х + х2…):

1 + 2х + 3х2 = (1 + х + х2…)′ (2.93)

∑ 1 + 2х + 3х2 = 1/(1—х)2 (2.94)

подставляя в  значения для Ао и с, получаем выражение,

значения для Ао и с, получаем выражение,

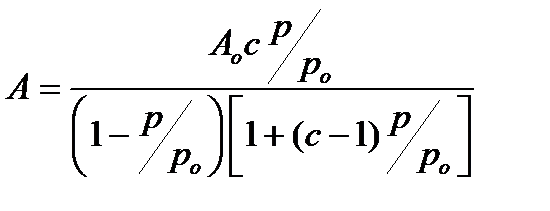

(2.95)

(2.95)

Обычно уравнение БЭТ представляют в следующем виде:

(2.96)

(2.96)

оно содержит две константы А∞ — фактически емкость монослоя и с, которая равна отношению констант адсорбции к константе конденсации (с= k адс/ k конд.).

Анализ уравнени я приводит к следующим выводам:

При р/ро много <1 получаем А= А∞с р/ро — линейная зависимость, предельный случай, закон Генри. (Уравнение БЭТ переходит в уравнение Ленгмюра, а затем в закон Генри).

Экспериментальные данные по адсорбции согласуются с теорией тем лучше, чем больше значения с и теплоты адсорбции. Этому способствует увеличение сродства адсорбата к адсорбенту и уменьшению взаимодействия между молекулами адсорбата.

Уравнение БЭТ лучше описывает адсорбцию в интервале давлений адсорбата: 0,05 < р/ро <0,3. Меньшая величина связана с искажениями, вносимыми неоднородностью поверхности, большая — связана с взаимодействиями между молекулами адсорбата. Поэтому уравнение, выведенное для полимолекулярной адсорбции газов, лучше всего описывает мономолекулярную адсорбцию.

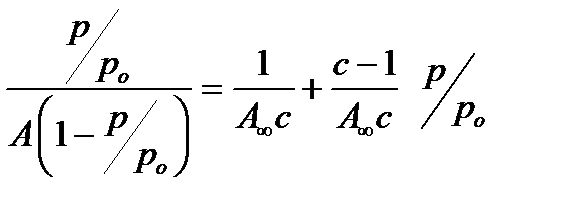

Для точного определения А∞ и с используют линейную форму уравнения:  (2.97)

(2.97)

следовательно, графически экспериментальные данные в соответствующих координатах описываются линейной зависимостью:

\

Рис. 2.27. Линейный график уравнения БЭТ

Из системы двух уравнений с двумя неизвестными легко определить искомые величины А∞ и С.

На теории БЭТ основан стандартный метод измерения удельной поверхности адсорбентов, катализаторов, порошков и т.д.

В качестве адсорбатов используют с этой целью инертные газы (N2, Kr, Ar), которые проявляют слабое межмолекулярное взаимодействие на поверхности адсорбента. Для увеличения адсорбции таких газов ее ведут при низких температурах (низкотемпературная адсорбция).

Предложено много модификаций теории БЭТ, но они описывают только частные варианты. Трудно исправить недостатки, не нарушив простоты вывода и пользования — явных достоинств этой теории.

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 1100 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!