|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Лабораторная работа № 6.1

|

|

Электромиограмма. Сокращение мускулов. Бицепсы. Мускульные потенциалы.

Приборы и принадлежности

Универсальная установка Кобра3, источник питания 12В/2А, информационный стандартный кабель RS232, программное обеспечение, биоусилитель, электроды для регистрации ЭМГ (электромиограмма), проводящий гель, соединительные шнуры, клейкая лента.

Цель работы Изучить метод электромиографии. Получить электромиограмму человека в состоянии покоя и при мышечном усилии. Измерить частоту и амплитуду ЭМГ при максимальном сокращении.

Краткая теория

Электромиография - метод регистрации электрической активности мышц. Электромиография используется в диагностических целях, при заболеваниях мышц, а также при функциональных исследованиях двигательного аппарата. Для отведения биопотенциалов мышц человека чаще всего используют накожные электроды, которые укрепляют непосредственно над исследуемой мышцей, но могут использоваться и погруженные электроды, которые похожи на тонкие иглы для внутримышечных инъекций. Кривая записи электрической активности мышц носит название электромиограммы (Рис. 1). Если потенциалы действия отводятся с помощью накожных электродов, то регистрируется суммарная электромиограмма. В этом случае регистрируемая электрическая активность отражает число активных в данный момент двигательных единиц, частоту колебаний потенциала в каждой из них и степень синхронизации возникающего в них возбуждения. Чем выше степень синхронизации, тем больше амплитуда потенциалов действия и меньше их частота. Десинхронизация проявляется в возникновении большого числа мелких колебаний при уменьшении количества волн большой амплитуды. При субмаксимальных усилиях амплитуда потенциалов действия нарастает по мере утомления, а их частота уменьшается, что свидетельствует о нарастающем утомлении. При максимальных нагрузках на мышцу отмечается высокая степень синхронизации, которая в конце удержания усилия, при развитии утомления, сменяется десинхронизацией, когда амплитуда потенциалов действия уменьшается.

| |||||

| |||||

| |||||

|

Рис. 1. Электромиограмма скелетной мышцы человека при разной силе сокращения: I - небольшое сокращение мышцы; II - максимальное сокращение мышцы.

Рис. 1. Электромиограмма скелетной мышцы человека при разной силе сокращения: I - небольшое сокращение мышцы; II - максимальное сокращение мышцы.Мышцы или мускулы (от лат. musculus — мышка, маленькая мышь) — органы тела животных и человека, состоящие из упругой, эластичной мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. Предназначены для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыхания.

Рис. 2. Бицепс и трицепс являются парными антагонистами.

Главным образом благодаря им мы можем поднимать и опускать руки, а также сгибать и разгибать их в локте.

Мышцы состоят на 86,3 % из воды. Мышцы позволяют двигать частями тела и выражать в действиях мысли и чувства. Человек выполняет любые движения — от таких простейших, как моргание или улыбка, до тонких и энергичных, какие мы наблюдаем у ювелиров или спортсменов — благодаря способности мышечных тканей сокращаться. От исправной работы мышц, состоящих из трёх основных групп, зависит не только подвижность организма, но и функционирование всех физиологических процессов. А работой всех мышечных тканей управляет нервная система, которая обеспечивает их связь с головным и спинным мозгом и регулирует преобразование химической энергии в механическую. Мышечное сокращение - реакция мышечных клеток на воздействие нейромедиатора, реже гормона, проявляющаяся в уменьшении длины клетки. Эта жизненно важная функция организма, связанная с оборонительными, дыхательными, пищевыми, половыми, выделительными и другими физиологическими процессами.

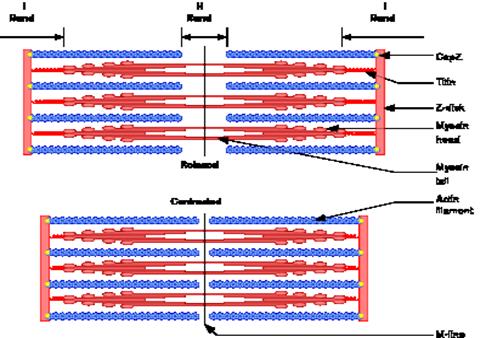

Рис. 3. Схема, показывающая мышцы в расслабленном (выше) и сокращённом (ниже) положениях.

Все виды произвольных движений — ходьба, мимика, движения глазных яблок, глотание, дыхание и т. п. осуществляются за счёт скелетных мышц. Непроизвольные движения (кроме сокращения сердца) — перистальтика желудка и кишечника, изменение тонуса кровеносных сосудов, поддержание тонуса мочевого пузыря — обусловлены сокращением гладких мышц. Работа сердца обеспечивается сокращением сердечной мускулатуры.Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие актина и миозина. В скелетных мышцах за сокращение отвечают миофибриллы (примерно две трети сухого веса мышц).

Рис. 4.Строение поперечнополосатой мышцы: 1 – аксон; 2 - нервно-мышечное соединение; 3 - мышечное волокно; 4 – миофибриллы.

Миофибриллы (Рис 4) — структуры толщиной 1 - 2 мкм, состоящие из саркомеров - структур длиной около 2,5 мкм, состоящих из актиновых и миозиновых (тонких и толстых) филаментов и Z-дисков, соединённых с актиновыми филаментами. Сокращение происходит при увеличении концентрации в цитоплазме ионов Ca2+ в результате скольжения миозиновых филаментов относительно актиновых. Источником энергии сокращения служит АТФ. КПД мышечной клетки около 50%.Головки миозина расщепляют АТФ и за счет высвобождающейся энергии меняют конформацию, скользя по актиновым филаментам. Цикл можно разделить на 4 стадии:Свободная головка миозина связывается с АТФ и гидролизует его до АДФ и фосфата и остаётся связанной с ними. (Обратимый процесс - энергия, выделившаяся в результате гидролиза, запасается в изменённой конформации миозина).Головки миозина слабо связывается со следующей субъединицей актина, фосфат отделяется, и это приводит к прочному связыванию головки миозина с актиновым филаментом. Эта реакция уже необратима.Головка перетерпевает конформационное изменение, производящее подтягивание толстого филамента к Z-диску (или, что эквивалентно, свободных концов тонких филаментов друг к другу). Отделяется АДФ, за счёт этого головка отделяется от актинового филамента. Присоединяется новая молекула АТФ. Далее цикл повторяется до уменьшения концентрации ионов Ca2+ или исчерпании запаса АТФ (в результате смерти клетки). Скорость скольжения миозина по актину ≈15 мкм/сек. В миозиновом филаменте много (около 500) молекул миозина и, следовательно, при сокращении цикл повторяется сотнями головок сразу, что и приводит к быстрому и сильному сокращению. Следует заметить, что миозиин ведёт себя как фермент — актин-зависимая АТФаза. Так как каждое повторение цикла связано с гидролизом АТФ, а следовательно, с положительным изменением свободной энергии, то процесс однонаправленный. Миозин движется по актину только в сторону плюс-конца.Для сокращения мышцы используется энергия гидролиза АТФ, но мышечная клетка имеет крайне эффективную систему регенерации запаса АТФ, так что в расслабленной и работающей мышце содержание АТФ примерно равно. Фермент фосфокреатинкиназа катализирует реакцию между АДФ и креатинфосфатом, продукты которой - АТФ и креатин. Креатинфосфат содержит больше запасённой энергии, чем АТФ. Благодаря этому механизму при вспышке активности в мышечной клетке падает содержание именно креатинфосфата, а количество универсального источника энергии — АТФ — не изменяется.В основном в регуляции мышчной активности участвуют нейроны, но есть случаи, когда сокращением гладкой мускулатуры управляют и гормоны (например, адреналин и окситоцин). Сигнал о сокращении можно разделить на несколько этапов:

От клеточной мембраны до саркоплазматического ретикулума

Воздействие медиатора, выделившегося из мотонейрона, вызывает потенциал действия на клеточной мембране мышечной клетки, который передаётся далее с помощью специальных впячиваний мембраны, называемых Т-трубочками, которые отходят от мембраны внутрь клетки. От Т-трубочек сигнал передаётся саркоплазматическому ретикулуму — особому компартменту из уплощенных мембранных пузырьков (эндоплазматической сети мышечной клетки), окружающих каждую миофибриллу. Этот сигнал вызывает открытие Ca2+-каналов в мембране ретикулума. Обратно ионы Ca2+ попадают в ретикулум с помощью мембранных кальциевых насосов – Ca2+-АТФазы.

От выделения ионов C2+ до сокращения миофибрилл

Механизм сокращения мышц с учётом тропонина и тропомиозина

Для того, чтобы контролировать сокращение, к актиновому филаменту прикрепляется белок тропомиозин и комплекс из трёх белков - тропонин (субъединицы этого комплекса называются тропонинами T,I и C). Тропонин C — близкий гомолог другого белка, кальмодулина. Через каждые семь субъединиц актина расположен только один тропониновый комплекс. Связь актина с тропонином I перемещает тропомиозин в положение, мешающее связи миозина с актином. Тропонин C связывается с четырьмя ионами Ca2+ и ослабляет действие тропонина I на актин, и тропомиозин занимает положение, не препятствующее связи актина с миозином.

Рис. 5. Внешнее строение бицепса.

Бицепс или двуглавая мышца плеча (лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей, благодаря чему широко известна даже среди людей, плохо знакомых с анатомией. Проксимальная часть состоит из двух головок — длинной (лат. caput longum) и короткой (лат. caput breve). Длинная головка начинается от надсуставного бугорка лопатки (лат. tuberculum supraglenoidale) длинным сухожилием которое, проходя через полость плечевого сустава, ложится в межбугорковую борозду (лат. sulcus intertubercularis) плечевой кости, окруженное межбугорковым синовиальным влагалищем лат. vagina synovialis intertubercularis, короткая головка начинается от клювовидного отростка лопатки, обе головки соединяются образуя брюшко, которое заканчивается сухожилием прикрепляющимся к бугристости лучевой кости (лат. tuberositas radii). От сухожилия медиально отходит плоский пучок лат. aponeurosis musculus biceps brachii, который вплетается в фасцию предплечья. Бицепс сгибает плечо в плечевом суставе, предплечье в локтевом, при пронации супинирует. Мускульный потенциал или потенциал действия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки. По сути своей представляет электрический разряд — быстрое кратковременное изменение потенциала на небольшом участке мембраны возбудимой клетки (нейрона, мышечного волокна или железистой клетки), в результате которого наружная поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по отношению к соседним участкам мембраны, тогда как его внутренняя поверхность становится положительно заряженной по отношению к соседним участкам мембраны. Потенциал действия является физической основой нервного или мышечного импульса, играющего сигнальную (регуляторную) роль. Потенциалы действия могут различаться по своим параметрам в зависимости от типа клетки и даже на различных участках мембраны одной и той же клетки. Наиболее характерный пример различий: потенциал действия сердечной мышцы и потенциал действия большинства нейронов. Тем не менее, в основе любого потенциала действия лежат следующие явления: Мембрана живой клетки поляризована — её внутренняя поверхность заряжена отрицательно по отношению к внешней благодаря тому, что в растворе возле её внешней поверхности находится большее количество положительно заряженных частиц (катионов), а возле внутренней поверхности — большее количество отрицательно заряженных частиц (анионов). Мембрана обладает избирательной проницаемостью — её проницаемость для различных частиц (атомов или молекул) зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств.

Рис. 6. переход заряда с внешней стороны на внутреннюю.

Мембрана возбудимой клетки способна быстро менять свою проницаемостъ для определённого вида катионов, вызывая переход положительного заряда с внешней стороны на внутреннюю (Рис. 6.6.).Первые два свойства характерны для всех живых клеток. Третье же является особенностью клеток возбудимых тканей и причиной, по которой их мембраны способны генерировать и проводить потенциалы действия.

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 2135 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!