|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Модуль 2. Макроэкономика 1 страница

|

|

1. Основные макроэкономические переменные. Современные проблемы макроэкономической динамики.

Макроэкономические переменные - это система взаимоувязанных показателей СНС, отражающих процесс воспроизводства. Исходный показатель - выпуск (общественный продукт), который включает в себя промежуточное потребление и валовую добавочную стоимость.

Созданный за определенный период (за год) национальный продукт можно подразделять на промежуточный и конечный. Конечный продукт в отличие от промежуточного - это продукт не используемый в производстве других товаров и услуг в данном году. Он включает в себя продукт, предназначенный для конечного потребления населения в данном году и для прироста объема выпуска в следующем году (для инвестирования).

В большинстве стран для измерения объемов национального производства и в конечном итоге благосостояния нации, используют показатель системы национальных счетов (СНС). Макроэкономический показатель, входящий в СНС, позволяет анализировать объемы производства, ее абсолютную величину и динамику и позволить выявить факторы, влияющие на функционирование национального хозяйства. Эти данные являются базой для разработки и реализации экономической политики правительства.

Главным показателем СНС является валовый внутренный продукт (ВВП). ВВП – это исчисленная в рыночных ценах совокупная стоимость конечного продукта, созданного в стране с использованием факторов производства, принадлежащих как резидентам, так и нерезидентам.

Модификацией ВВП является валовый национальный продукт (ВНП). ВНП – это рыночная стоимость конечного продукта, созданного с использованием факторов производства, принадлежащих только гражданам данной страны (резидентам), хотя применяемых как на территории своей страны, так и на территориях других стран.

Валовая прибыль экономики (ВПЭ) - часть добавленной стоимости, используемая собственниками капитала на валовые инвестиции, потребление и сбережение. ВПЭ рассчитывается как разница между суммой валовой добавленной стоимости (стоимости ВВП) и суммой всех расходов в стране на оплату труда наемных работников, чистых налогов (суммы налогов за вычетом трансфертов и субсидий). ВПЭ = ВВП-ОТ-Н+Сб, где: ОТ – оплата труда наемных работников; Н - налоги на производство и импорт; Сб - субсидии на производство и импорт.

Если из валовой прибыли вычесть годовые амортизационные отчисления, получим показатель чистой прибыли экономики.

Важнейший обобщающий показатель, отражающий поток доходов - валовый национальный доход (ВНД). ВНД = ВПЭ+Дс, где: Дс - чистые доходы от собственности, полученные от «остального мира» (Разница между доходами полученными и доходами, переданными «остальному миру).

В результате корректировки ВНД на текущие трансферты, полученные от «остального мира» и трансферты, переданные другим странам, получим показатель валового располагаемого дохода (ВРД). ВРД = ВНД+Тп, где: Тп - чистые зарубежные трансферты (Разница между полученными и переданными трансфертами). Чистый национальный продукт рассчитывается путем вычитания из ВВП амортизационных отчислений. Исключив из ЧНП косвенные налоги на предпринимателей, устанавливаемые в виде надбавки к цене и не являющиеся их доходами, получим национальный доход (НД).

Теория экономической динамики,

определяет движение народного хозяйства, причины колебаний экономической активности и степень изменения совокупности показателей, характеризующих равновесное развитие экономики, образующих экономическую конъюнктуру. Среда цикла до сих пор является одной из самых спорных проблем. Исследователей, занимающихся изучением конъюктурной динамики, условно можно разделить на тех, кто признает существования периодически повторяющихся циклов и на тех, кто стоит на детерминистских позициях и утверждает, что экономические циклы проявляются со скоростью приливов и отливов. Представители первого направления,

к которым принадлежат авторитетные ученые современной западной неолассической школы, считают, что циклы являются следствием случайных действий (импульсов или шоков) на экономическую систему и вызывает циклическую модель отклика [1].

Цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность функционирования различных элементов национального хозяйства, смену революционных и эволюционных стадий его развития, экономического прогресса. Наконец, цикличность - важнейший фактор экономической Динамики, один из детерминантов макроэкономического равновесия.

Наиболее характерная черта цикличности - движение - происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность - форма прогрессивного развития.

Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность. Характеристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. У конкретного цикла, фазы нет двойников. Они оригинальны как в историческом, так и в региональном аспектах.

Цикличность - это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабах как минимум национальной экономики к другому. Фактически это один из способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе и изменения ее отраслевой структуры. Одновременно цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на национальное хозяйство и мировое хозяйство в целом [2].

Известно несколько типов экономических циклов, которые иногда называют «волнами». Их трудно выделить из-за множественности их показателей, из-за временной размытости границ между ними.

Так называемые «длинные волны» (циклы) имеют протяженность в 40-60 лет. Разработка теории длинных волн была начата в 1847 г., когда англичанин X. Кларк обратил внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг. Он предположил, что это не случайно, что разрыв был объективно обусловлен.

Существенный вклад в развитие теории длинных волн внес его соотечественник В. Джевонса, который впервые привлек статистику колебаний цен для объяснения нового для науки явления [3].

Значительный вклад в теорию цикличности внес К. Маркс. Он все внимание уделил изучению коротких волн, получивших в экономической литературе наименование «периодических циклов», или «периодических кризисов перепроизводства». Каждый цикл, по Марксу, состоит из четырех фаз: кризис, депрессия, оживление, подъем, - что полностью согласуется с теорией цикличности.

Проблема цикличности интересовала философов на протяжении многих сотен лет. Экономисты же обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в.

Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять этой проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре цикла, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем.

Кризис проявляется, прежде всего, в перепроизводстве товаров, возмещении кредитов и повышении ссудного процента. Это ведет к снижению прибылей и падению производства, росту банковских задолженностей, банковским крахам и банкротствам предприятий [4].

После кризиса наступает депрессия. Производство уже не сокращается, но и не растет. Товарные излишки постепенно рассасываются, но торговля идет вяло. Ставка ссудного процента падает до минимума. Однако постепенно в народном хозяйстве появляются «точки роста» и происходит переход к оживлению. Предприятия, приспособившиеся к новым условиям рынка, увеличивают выпуск товаров, осуществляют новое промышленное строительство, повышается норма прибыли, ставка ссудного процента и заработной платы, начинается фаза подъема. Уровень ВНП превосходит высшую докризисную точку, производство продолжает увеличиваться, растут занятость, товарный спрос, уровень цен и норма ссудного процента. Но постепенно размеры производства вновь выходят за рамки платежеспособного спроса, рынок переполняется нереализованными товарами и начинается новый промышленный цикл. До 50-х годов XX в. во время кризисов происходили всеобщее понижение уровня цен, связанное с падением платежеспособного спроса, рост безработицы. В настоящее время монополистический сектор экономики при поддержке государства не только способен удерживать докризисный уровень цен, но нередко способствует их росту. Такое падение производства при сохранении инфляции называется стагфляцией.

В современной экономической литературе широко используют терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследований США (NBER), согласно которой цикл включает следующие четыре фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение

2. Сущность и общая характеристика инвестиций. Спрос на инвестиции и функция сбережений.

Инвестиции - это долгосрочные вложения капитала в различные сферы предпринимательской деятельности в целях получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в будущем периоде.

В целях учета, анализа и планирования инвестиции классифицируются по определенным признакам:

- по объектам вложения средств - прямые (реальные) инвестиции и финансовые (портфельные) инвестиции;

- по формам собственности инвестиционных ресурсов - частные инвестиции, государственные инвестиции, совместные инвестиции;

- по региональному признаку - внутренние инвестиции (инвестиции внутри страны), зарубежные инвестиции (инвестиции за рубежом).

- по периоду инвестирования различают краткосрочные финансовые вложения (инвестирование средств на период до одного года) и долгосрочные финансовые вложения (инвестирование средств на период более одного года).

Прямые (реальные, капиталообразующие) инвестиции - это вложения в создание новых и воспроизводство действующих основных фондов (капитальные вложения) и в увеличение необходимых для их функционирования оборотных средств.

Реальные инвестиции осуществляются в следующих основных формах:

- приобретение целостных имущественных комплексов;

- новое строительство;

-) реконструкция;

- модернизация;

- приобретение отдельных видов материальных и нематериальных активов (обновление или увеличение отдельных видов основных фондов, прирост запасов товарно-материальных ценностей, приобретение новой программной продукции, торговых знаков, патентов, ноу-хау и других нематериальных активов), обеспечивающих расширение объемов и рост эффективности хозяйственной деятельности организации в будущем периоде.

Финансовые (портфельные) инвестиции - это вложения капитала в различные финансовые инструменты (главным образом в ценные бумаги), совокупность которых составляет инвестиционный портфель.

Инвестиционная деятельность (совокупность практических действий инвестора по осуществлению инвестиций) регулируется законодательно. Принятие законов и других нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, является одним из наиболее важных условий реализации государственной инвестиционной политики. Законодательные основы этой политики регулируют инвестиционную деятельность в разных формах:

- выделение приоритетных сфер и объектов инвестирования;

- налоговое регулирование инвестиционной деятельности;

- регулирование инвестиционной деятельности путем предоставления финансовой помощи инвесторам и проведения соответствующей кредитной политики;

-) регулирование инвестиционной деятельности путем проведения соответствующей амортизационной политики;

- регулирование участия инвесторов в приватизации;

- регулирование форм и условий осуществления финансовых инвестиций;

-) экспертиза инвестиционных проектов при разработке государственных инвестиционных программ;

- регулирование условий вывоза капитала для осуществления инвестиций за рубежом.

Уровень правового регулирования инвестиционной деятельности является одним из важнейших элементов, характеризующих инвестиционную среду или "инвестиционный климат" в государстве.

Общие вопросы регулирования инвестиционной деятельности определены в Федеральном законе "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (1999). В этом Законе содержится следующее определение: "...инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта".

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также другие юридические лица - участники инвестиционного процесса (банки, страховые организации, инвестиционные фонды). Субъектами инвестиционной деятельности могут быть также физические лица, государства и международные организации, иностранные юридические и физические лица.

Инвесторы осуществляют вложения собственных, заемных и привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивают их целевое использование.

Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые другие юридические и физические лица, уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов.

Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут быть инвесторы, а также другие юридические и физические лица, государственные и муниципальные органы, иностранные государства и международные организации, для которых создается объект инвестиционной деятельности. В случае если пользователь объекта инвестиционной деятельности не является инвестором, отношения между ним и инвестором определяются договором (решением) об инвестировании.

Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух или нескольких участников.

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды, оборотные средства; ценные бумага, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собственности, имущественные права и права на интеллектуальную собственность.

Законом запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, установленных законодательством, действующим на территории РФ. или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства.

Прежде всего спрос на инвестиции зависит от цены на инвестиционный товар, от возможных затрат на их эксплуатацию и обслуживание. Эти показатели существенно влияют на ожидаемую норму прибыли. Если они будут снижаться, то спрос на инвестиции возрастет, и наоборот.

Решая вопрос об инвестициях, владельцы денежных средств ориентируются прежде всего на получаемую чистую прибыль,

т. е. прибыль, остающуюся после уплаты всех налогов и сборов. Поэтому увеличение налогов на предпринимательскую деятельность приводит к снижению уровня доходности капиталовложений и сдерживает спрос на инвестиции.

Целевая функция инвестиций - это расширение и совершенствование производства. Поэтому ускорение научно- технического прогресса, которое выражается в создании новых образцов продукции, в разработке новых технологий, машин и оборудования, является важным фактором увеличения спроса на инвестиции. Спрос растет также и потому, что новые техника и технология позволяют снижать затраты на производство или увеличивать масштабы выпуска, что также увеличивает прибыльность вложений.

Спрос на инвестиции во многом зависит от функционирующего основного капитала. Если отрасль имеет достаточное количество производственных мощностей, то дополнительное инвестирование в данной отрасли будет небольшим. Оно еще уменьшится, если имеющееся в наличии оборудование высокопроизводительно или легко переналаживается. В этом случае нет необходимости тратить средства на инвестиции.

И, конечно, спрос на инвестиции будет во многом зависеть от ожидаемых результатов развития предприятий. Ведь инвестиционные средства вкладываются в основной капитал, который может работать не один-два года, а целые десятилетия. Поэтому прежде чем вложить средства, необходимо составить прогноз развития рынка, продаж, будущей рентабельности продукции и т. д. И чем более обнадеживают такие прогнозы, тем больше спрос на инвестиции.

Предложение инвестиций возрастает при росте суммарных доходов в обществе и усилении предпринимательской активности.

Инвестиции всегда более подвижны, чем потребление. Связано это прежде всего с ограниченными физическими возможностями человека в потреблении и консервативностью каждого в потреблении. Особенности отдельного человека определяют его специфические вкусы, пристрастия, предпочтения, и практически человек меняет их очень редко, поэтому потребление и по размерам, и по структуре более стабильно, чем инвестиции. Последние меняются постоянно в зависимости от спроса и предложения.

Функция сбережения (Savings function) – это кривая, которая отражает зависимость существующих сбережений от изменения дохода.

|

| График функции сбережения |

В условиях упрощенной модели экономики, когда опускается воздействие правительства и внешней торговли, функция сбережения является зеркальным отражением функции потребления. Для этих условий наличный доход равен сумме потребления и сбережений. Наклон функции сбережения зависит от предельной склонности к сбережению. Междупредельной склонностью к потреблению (MPC) и предельной склонностью к сбережению (MPS) существует обратная зависимость, которую можно выразить формулой:

MPS = 1 — MPC, где

MPS — предельная склонность к сбережению; MPC — предельная склонность к потреблению.

3. Понятие и основные характеристики экономического цикла.

Теория экономических циклов изучает временную динамику колебаний экономической активности, анализирует их причины и объясняет механизмы их возникновения и развития.

Направления и характер изменения основных макроэкономических показателей называются экономической конъюнктурой. Поэтому теорию экономических циклов называют также и теорией экономической конъюнктуры.

Основной вопрос, на который призвана ответить теория экономических циклов, заключается в следующем: почему динамика важнейших макроэкономических показателей, таких, как уровень производства, занятости и т.д., подвержена циклическим колебаниям? При этом, какие из всех возможных причин колебаний основных макроэкономических параметров наилучшим образом объясняют фактические колебания экономической активности?

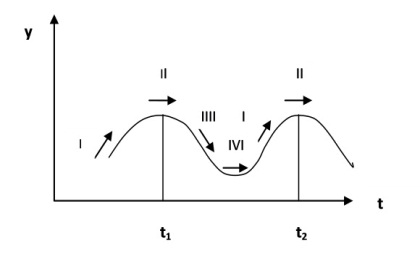

Экономический цикл можно определить как временной интервал между двумя качественно одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры. Продолжительность цикла определяется как период между двумя соседними высшими или низшими поворотными точками ( ).

).

Рис. Фаза экономического цикла

В модели цикла выделяют четыре фазы (рис.12.7):

- первая фаза – бум (II), при котором экономика достигает максимальной активности. Это период сверхзанятости (экономика находится выше уровня потенциального объема производства, выше тренда) и инфляции. Экономика в этом состоянии называется «перегретой»;

- вторая фаза – спад (III) – деловая активность начинает сокращаться, фактический ВВП доходит до своего потенциального уровня и продолжает падать ниже тренда, что приводит экономику к следующей фазе – кризису;

- третья фаза – кризис (IV), или стагнация, экономика находится в состоянии рецессионного разрыва, поскольку фактический ВВП меньше потенциального. Это период недоиспользования экономических ресурсов, т.е. высокой безработицы;

- четвертая фаза – оживление (I), или подъем, экономика постепенно начинает выходить из кризиса, фактический ВВП приближается к своему потенциальному уровню, а затем превосходит его, пока не достигнет своего максимума, что вновь приведет к фазе бума.

Для характеристики состояния и динамики экономической конъюнктуры используются различные показатели, важнейшими из которых являются объем ВНП, уровень занятости, уровень загрузки производственных мощностей, объем прибыли предпринимателей и другие параметры. При этом, в зависимости от того, как макроэкономические параметры меняются в ходе экономического цикла, их можно разделить на проциклические, контрциклические и ациклические.

Проциклические переменные имеют тенденцию к росту в период подъема и к снижению в период спада.

Контрциклические переменные имеют тенденцию к снижению в период подъема и к росту в период спада.

Ациклическими называются переменные, динамика которых не связана непосредственно с циклами деловой активности.

Темпы динамики различных параметров, как правило, не совпадают: в то время как одни из проциклических переменных еще возрастают, другие уже снижаются, соответственно, в то время как одни из контрциклических переменных еще снижаются, другие уже возрастают. Этим, в частности, объясняется, что смена фаз подъема и спада происходит достаточно плавно.

Поэтому экономические переменные различают в зависимости от того, достигают ли они максимума (минимума) до или после достижения экономикой высшей (низшей) поворотной точки экономического цикла. Выделяют три типа макроэкономических параметров: опережающие, запаздывающие и соответствующие.

Опережающими, или ведущими (leading), считаются такие параметры, которые достигают максимума (минимума) перед достижением пика (дна) экономической активности.

Запаздывающими (lagging) считаются такие параметры, которые достигают максимума (минимума) после достижением пика (дна) экономической активности.

Соответствующими (coincident) считаются такие параметры, которые меняются одновременно с динамикой экономической активности.

4. Сущность, формы и виды инфляции. Причинно-следственные связи современного инфляционного процесса.

Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения избыточнойденежной массой, проявляемое в росте товарных цен.

Реально, как экономический феномен, инфляция возникла в XX в., хотя периоды заметного роста цен бывали и ранее, например, в периоды войн. Сам термин «инфляция» возник в связи с массовым переходом национальных денежных систем к обращению неразменных бумажных денег. Первоначально в экономический смысл инфляции был вложен феномен избыточности бумажных денег и в связи с этим их обесценение. Обесценение денег ведет к росту товарных цен. В этом и проявляется инфляция (это слово переводится с латыни как «разбухание»).

В современной экономике инфляция возникает как следствие целого комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция — не чисто денежное явление, а также экономический и социально-политический феномен. Инфляция зависит также от социальной психологии и общественных настроений. В этой связи справедлив термин «инфляционные ожидания»: если обществоожидает инфляцию, она неизбежно возникнет. В CC в. инфляция стала постоянным элементом рыночной экономики. Этому способствовал целый ряд факторов глобального порядка: быстрый рост товарного производства, усложнение его структуры; системы цен и социальных трансфертов стали универсальными; изменилась практика ценообразования под влиянием монополистических предприятий, резко снизилась сфера ценовой конкуренции. Повышение эффективности производства проявляется, как правило, не в снижении цен, а в росте массы прибыли и доходов участников производства.

В зависимости от темпов (скорости протекания) выделяют следующие виды инфляции:

§ Ползучая (умеренная) — рост цен не более 10% в год. Сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах.

Экономическая теория такую инфляцию рассматривает как наилучшую, поскольку она идет за счет обновляемости ассортимента, она дает возможность корректировать цены, сменяющиеся условями спроса и предложения. Эта инфляция управляемая, поскольку ее можно регулировать.

§ Галопирующая (скачкообразная) — рост цен от 10-20 до 50-200% в год. В контрактах начинают учитывать рост цен, население вкладывает деньги в материальные ценности. Инфляция трудно управляемая, часто проводятсяденежные реформы. Данные изменения свидетельствуют о больной экономике, ведущей к стагнации, то есть к экономическому кризису.

§ Гиперинфляция — рост цен более 50% в месяц. Годовая норма более 100%. Благосостояние даже обеспеченных слоев общества и нормальные экономические отношения разрушаются. Неуправляемая и требует чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство и обмен останавливаются, снижается реальный объем национального производства, растет безработица, закрываются предприятия и происходит банкротство.

Гиперинфляция означает крах денежной системы, паралич всего денежного механизма. Наиболее высокий из всех известных уровень гиперинфляции наблюдался в Венгрии (август 1945 — июль 1946 г.), когда уровень цен за год вырос в 3,8*1027 раз при среднемесячном росте в 198 раз.

В зависимости от характера проявления различают следующие виды инфляции:

§ Открытая — положительный рост уровня цен в условиях свободных, нерегулируемых государством цен.

§ Подавленная (закрытая) — усиление товарного дефицита, в условиях жесткого государственного контроля за ценами.

В зависимости от причин вызывающих инфляцию выделяют:

§ Инфляцию спроса

§ Инфляцию издержек

§ Структурную и институциональную инфляцию

Прочие виды инфляции:

§ Сбалансированная — цены разных товаров меняются в одинаковой степени и одновременно.

§ Несбалансированная — цены на товары растут неодинаково, что может привести к нарушению ценовых пропорций.

§ Ожидаемая — позволяет предпринять меры защиты. Обыноч рассчитывается государсвенными органами статистики.

§ Неожидаемая

§ Импортируемая — развивается под воздействием внешних факторов.

5. Социально-экономические последствия инфляции. Особенности инфляции в российской экономике.

Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. Например, гиперинфляция производства и обмена ведет к их остановке, что в свою очередь приводит к понижению реального объема национального производства, увеличению безработицы, закрытию предприятий и банкротству.

В экономике неравномерно перераспределяются доходы.

Для определения влияния инфляции на перераспределение доходов применяются показатели:

номинальный доход — это доход, выраженный по номинальной стоимости денег (например, оплата труда);

реальный доход:

показывает покупательную способность номинального дохода;

показывает количество товаров, которое можно купить на сумму номинального дохода в сопоставимых условиях цен.

Инфляция может быть предвиденной, т. е. рост цен предусматривается в федеральном бюджете и непредвиденной, которая может привести к неравномерному перераспределению доходов.

От непредвиденной инфляции теряют доходы:

держатели сбережений на расчетном счете (деньги обесцениваются и сбережения уменьшаются);

кредиторы (лица, выдавшие кредит), через некоторое время они ожидают возвращение кредита деньгами, которые потеряли свою покупательную способность. Чтобы компенсировать потери от инфляции, кредиторы устанавливают соответствующую процентную ставку по кредиту, чтобы покрыть свою потерю (убытки).

Поэтому различают:

номинальную процентную ставку (процентную ставку, зафиксированную в кредитном договоре);

реальную процентную ставку (номинальную процентную ставку, умноженную на уровень инфляции (вычитается уровень прироста цен в процентах).

Для предпринимателя важна реальная процентная ставка, т. е. доход, который у него останется даже в условиях инфляции.

В каждой стране инфляционный процесс имеет специфику, связанную с совокупностью причин и факторов, его вызывающих.

Современную инфляцию в России нельзя рассматривать без учета специфики планово-распределительной системы хозяйствования, без учета политических и экономических процессов, произошедших за последние годы.

Важным фактором инфляционных процессов в стране выступала планово-распределительная система хозяйствования. Она породила затратный механизм хозяйствования и нарушение материальной и денежной сбалансированности в народном хозяйстве, что объяснялось диспропорциями во всех сферах экономики, прежде всего:

· в распределении национального продукта на фонд накопления и фонд потребления и на базе этого проведении активной инвестиционной политики;

· в производстве средств производства и товаров народного потребления;

· в системе государственного ценообразования;

· доходах и расходах государственного бюджета (дефицит);

· в кредитных и финансовых ресурсах.

Зарождавшиеся инфляционные процессы в нашей стране были обусловлены диспропорциями в сложившейся структуре народного хозяйства, в которой предпочтение отдавалось производству средств производства и вооружений при недостаточном уровне промышленного производства потребительских товаров и услуг, слабом развитии сельского хозяйства при огромных и неэффективных инвестициях в него.

С конца 1991 года страна взяла курс на изменение базовых основ российской экономики — перевод государственно-монополизированной системы на рыночные отношения при разгосударствлении в максимально короткие сроки по упрощенной схеме собственности, приватизации предприятий, финансовой и банковской систем и либерализации всех сфер хозяйствования. Эти отношения устанавливались при неразработанности правовой базы и невозможности установить правовую ответственность всех субъектов товарного, финансового, валютного и кредитного рынков.

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 1645 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!