|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Твердая одонтома

|

|

Общие сведения

Твердая одонтома — одонтогенное «новообразование»; состоящее из твердых элементов зуба, пульпы и периодонта в различных сочетаниях и количественных соотношениях.

Статистика. Существовавшее представление об исключительной редкости этого новообразования является устаревшим. Например, А. Л. Козырева (1959) описывает 21 и А. А. Колесов (1969) — 86 случаев данного заболевания, И И. Ермолаев (1964) приводит данные о 85 наблюдениях. По его данным, больные с одонтомами составляют в условиях челюстно-лицевого стационара 7.6% общего числа больных с новообразованиями челюстей и около 9% общего числа с доброкачественными опухолями челюстей (исключая радикулярные кисты).

Встречаются одонтомы приблизительно одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Появляются они обычно в молодом возрасте, хотя иногда описываются случаи позднего выявления, например в 53-летнем возрасте.

Излюбленной локализацией этих опухолей является угол нижней челюсти и прилежащие к нему участки ветви и тела ее. По наблюдениям большинства авторов, значительно реже твердые одонтомы локализуются на верхней челюсти, однако И. И. Ермолаев (1959) отмечает почти одинаковую частоту поражения верхней

и нижней челюстей.

Гистогенез нмрдых одонтом окончательно еще нс изучен; некоторые авторы относят их к числу истинных новообразований, а другие исследователи — к порокам развития — гамартомам (греч hamartia — ошибка, неправильность), то есть неправильно сформированным эмбриональным комплексом опухолевого вида, без видимых признаков прогрессирующего роста. Гамартомы могут стать источником прогрессивно растущей опухоли, называемой гамартобластомой. В качестве первичного морфологического субстрата, из которого растет одонтома, некоторые авторы называют: 1) слизистую оболочку рта; при этом не дается объяснение частому отсутствию одного или нескольких зубов в области локализации одонтомы; 2) эпителиальные клетки Маляс-се, сам факт существования которых некоторые авторы оспаривают, полагая, что эти клетки — не что иное, как клетки эндотелия кровеносных сосудов, попавшие в гистологический срез при микроскопическом исследовании; 3) ткань зубной пластинки, свернувшейся в клубок; 4) все ткани нормальных или сверхкомплектных зубных зачатков. Последнее предположение следует считать наиболее вероятным, так как оно объясняет почти неизменно сопутствующий одонтомам признак — отсутствие одного или нескольких зубов в зоне расположения одонтомы. Кроме того, указанная версия подтверждается и тем, что одонтомам присуща склонность к прорезыванию, а иногда и проявление их в молодом возрасте, когда происходит прорезывание нижних седьмых и восьмых зубов. А. А. Колесов относит цементомы к числу опухолсподобных образований.

Классификация твердых одонтом (по А. И. Евдокимову)

Твердые одонтомы

Рис. 108. Одонтома верхней челюсти, прорезавшаяся на десне с небной стороны.

Кистозные

Сложные

Простые

Сложно-смешанные

| Полные |

Неполные

| | | ||||

| Зубоподоб-нон формы | Округлой формы | Корневые | Коронковые | Пародон-томы |

Патологическая анатомия. В зависимости от особенностей структуры твердые одонтомы классифицируются (по А. И. Евдокимову — см. схему) на сложные, сложно-смешанные, простые и кистозные. Первые (сложные) состоят из нескольких зубоподобных образований и зубных зачатков, в той или иной степени уже развившихся, но слившихся в один конгломерат. В ряде случаев можно обнаружить в такой одонтоме множество рудиментарных зубов или зубоподобных образований. Гистологически одонтомы можно разделить на денти-номы, цементодонтомы, адамантомы, '- лешанные одонтомы. Дентиномы состоят преимуи твенно из дентина; цементодонтомы — главным образом из цемента и дентина, представленных примерно в одинаковом количестве; цементомы состоят из цемента, цементобластов и цементиклов — округлых цементных телец, а иногда и костных включений; адамантомы — в основном из эмали, образуя так называемые эмалевые капли. Смешанные одонтомы состоят из беспорядочно представленных (в различных соотношениях) гистологических структур

Часть V Доброкачественные новообразования челюстно-лицевои области

всех тканей зуба — дентина, эмали, цемента, пульпы, периодонта и костного вещества челюсти Среди них могут быть высоко- и низкоорганизованные дентиклы

Наружная поверхность твердых одонтом обычно покрыта волокнистой соединительной капсулой Никаких признаков пролиферации в окружающую кость нет Это — доброкачественные новообразования, обладающие медленным экспансивным ростом

Клиника

Одонтомы сложные проявляются плотными, безболезненными выбуханиями челюстной кости с неровной поверхностью, а рентгенографически — неоднородной плотной тканью, интенсивность которой адекватна плотности зуба Края этой тени зачастую фестончатые или ши-повидные, напоминающие очертания малины, виноградной грозди или тутовой ягоды Вокруг тени видна полоска просветления, за которой идет обычная тень кости или несколько уплотненная (склерозированная) костная полоска Зона просветления вокруг одонтомы у пожилых людей может отсутствовать

Сложно-смешанные одонтомы состоят из бес-

порядочно перемешанных твердых и мягких тканей зуба в виде сплошного конгломерата, в нем могут находиться лишь отдельные, более или менее сформированные зубы Поэтому на рентгенограмме сложно-смешанная одонтома выявляется как неоднородная плотная тень округлой или овальной формы с относительно ровными очертаниями и зоной просветления по периферии

Простые одонтомы включают в себя либо конгломерат тканей одного зубного зачатка, либо состоят из одного зубоподобного образования

Простые одонтомы подразделяются, в свою очередь, на полные (состоящие из всего зубного зачатка и имеющие зубоподобную или округлую форму) и неполные (состоящие из части его) В зависимости от того, в каком участке зуба развилась неполная одонтома и какую часть зуба, следовательно, деформировала, она называется корневой или коронковой, вместе с тем одонтома может носить характер пародонтомы, которая имеет вид привеска на нормально разви

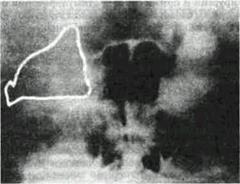

Рис 109 а. Рентгенограмма сложно-смешанной одонтомы верхней челюсти, заполнившей всю верхнечелюстную пазуху и деформировавшей ее стенки На противоположной стороне контуры здоровой верхнечелюстной пазухи очерчены белой линией

Lt;9в7вОЗДИО

Рис 109 б Фотоснимок удаленной одонтомы этой же больной, виден наибоьший размер опухоли (на линейке от б до 10 5 см), полностью сформированные коронки большого (1) и малого (2) коренных зубов верхней челюсти Пунктиром обозначена резецированная часть опухоли для гистологического исследования (образовавшийся после этого дефект опухоли заменен пластмассой)

Рис 109 в Фотоснимок той же опухоли в другой проекции- виден один сформированный корень (а) и часть коронки (б) того же верхнего большого коренного зуба, а так же контуры нескольких зубов, не покрытых еще эмалевой тканью (в, г. д, е, ж) Буквой «И* обозначена пластмасса, которой заполнен иссеченный (для гистологического исследования) фрагмент опухоли

Ю ff Вернадский. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии

том и прорезавшемся зубе.

Кистозная одонтома локализуется в фолликулярной кисте, поэтому клинические и рентгенографические данные ее соответствуют таковым при фолликулярной кисте, с той лишь разницей, что на рентгенограмме будет определяться в полости кисты не обычной формы ретениро-ванныч зуб, а одонтома.

Клинические проявления одонтом зависят от их структуры, размера и локализации, а также наличия воспалительных осложнений. Обычно они проявляются в связи с «прорезыванием» на поверхности десны через перфорированную слизистую оболочку появляется костеподобное образование (рис 108). Вокруг отверстия создается карман из слизистой оболочки, в который попадают пищевые массы, слюна, микроорганизмы В связи с этим вокруг одонтомы начинает развиваться хронический воспалительный процесс в мягких тканях и кости Периодически хроническое воспаление может обостряться, нарушая общее самочувствие и вызывая значительные болевые ощущения. Иногда на коже лица, в подчелюстной области и на слизистой оболочке рта появляются, в связи с этим, свищи с гнойным отделяемым. Острый воспалительный процесс вокруг одонтомы вызывает воспаление в регионарных лимфоузлах (лимфаденит). Мы наблюдали больную, у которой большая сложно-смешанная одонтома, заполнившая всю верхнечелюстную пазуху (рис. 109), оттеснила задне-наружную стенку ее и тем самым обусловила ограничение подвижности нижней челюсти (контрактуру). Лишь после удаления одонтомы и резекции вздутой верхней челюсти можно было нормально открывать рот.

В области одонтомы почти всегда отсутствует в зубном ряду один или два зуба.

Диагностика

Рентгенографические различия одонтом следующие: при наличии сложной одонтомы видна интенсивная тень дольчатого строения, обрамленная шиловидными или округлыми выступами, напоминая тутовую ягоду; в ряде случаев контуры могут быть и ровные. Округлая тень одонтомы напоминает остеому.

Простые неполные одонтомы проявляются в виде интенсивной тени увеличенной и деформированной коронковой (коронковая одонтома) или корневой (корневая одонтома) части зуба.

Простые полные одонтомы дают на рентгенограмме округлую или зубоподобную интенсивную тень. Ввиду неоднородности гистологической структуры одонтом и беспорядочного чередования в ней мягких (пульпа, периодонт) и твердых тканей, тень одонтомы может быть негомогенной, «пегой»

Между твердой одонтомой и челюстной костью почти всегда имеется полоска просветле

ния, за которой следует узкая полоска склероза кости

Лечение

Лечение одонтом только хирургическое: тщательное удаление их вместе с соединительно-тканной капсулой. Нерадикальное удаление одонтомы приводит к рецидивам.

Операционный доступ может быть как внут-риротовым (при расположении одонтомы в толще альвеолярною отростка), так и внерото-вым (при локализации опухоли в теле, ветви челюсти или ее ангулярном отделе). Для обеспечения радикального удаления опухоли необходимо создать достаточное по величине отверстие в кости, чтобы извлечь опухоль из своего ложа, а ложе тщательно выскоблить.

В послеоперационном периоде образующаяся костная полость постепенно заполняется костным веществом Можно рекомендовать заполнять полости, образующиеся после удаления опухоли, консервированной на холоде губчатой ксено- или аллокостью либо другим «пломбировочным» материалом, применяемым в хирургии и ортопедии для стимулирования ос-теогенеза (гипсовая пломба, биологический антисептический тампон, лиофилизированная кость и др.).

Прогноз благоприятный. ОДОНТОГЕННАЯ ФИБРОМА

Общие сведения

Одонтогенная фиброма челюсти отличается от обычной внутрччелюстной фибромы тем, что, во-первых, в ней имеются остатки зубообра-зующего эпителия среди соединительно-тканной массы опухоли. Эпителиальные включения выглядят как очень редкие, мелкие островки и отдельные тяжи, которые состоят из однородных овально-круглых клеток. Эти включения могут быть в форме небольших гроздепо-добных одиночных комплексов, в центре которых заметно некоторое разрежение клеточных элементов. Во-вторых, строение одонтогенных фибром иногда имеет некоторое сходство со строением ткани пульпы зуба.

Патогенез

Источником одонтогенной фибромы у детей может служить дифференцированная соединительная ткань, происходящая из эмбриональной мезенхимы зубного бугорка, или ткань фолликула зуба. У взрослых опухоль развивается из периодонтальных тканей.

Часть V. Доброкачественные новообразования челюстно-лчцевой области

Клиника и рентгенологическая характеристика.

Длительное время одонтогенная фиброма ничем не проявляется. На рентгенограмме можно видеть гомогенный очаг повышенной рснт-генопроницаемости кости, в котором определяется мелкая и крупная петлистость. Такой очаг нередко примыкает к фолликулу еще не прорезавшихся 1-2 зубов. При этом долго не обнаруживается деформация (вздутие) челюстной кости В случае кальцификации фиброматозной ткани на рентгенограмме можно отметить довольно четко очерченную тень опухоли, напоминающую кистозную полость со склерозиро-ванными контурами. Содержимое такой «кисты» имеет различную степень рентгенопро-ницаемости — сообразно со степенью кальцификации отдельных участков фибромы.

Диагноз

Установить точный диагноз можно только после патогистологического исследования опу

холи. При этом одонтогснную фиброму необходимо дифференцировать с мягкой одонтомой, при которой оба компонента опухоли (эпителиальный и соединительно-тканный), развиваясь комплексно, представляют собой единое целое и как бы отражают определенную раннюю стадию развития зубного зачатка (И. И. Ермолаев, А. А. Колесов, 1963).

Лечение

Лечение одонтогенных фибром заключается в полном удалении их в пределах здоровых тканей

Прогноз

Прогноз благоприятный, однако М. И Ми-гович и соавт. (1996) описали редкостный случай озлокачествления цементирующей фибромы нижней челюсти.

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 3570 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!