|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Конструктивные системы систем отопления

|

|

Водяные системы отопления. Теплоноситель (вода), применяемый в этих системах, безвреден и позволяет легко регулировать температуру воздуха в отапливаемых помещениях Температуру воды, циркулирующей в системе, изменяют в зависимости от температуры наружного воздуха (чем выше температура наружного воздуха, тем ниже температура циркулирующей в системе воды).

Системы различают по типу циркуляции воды в них (гравитационные и насосные), по схеме расположения разводящих трубопроводов (с нижней и верхней разводкой), по способу присоединения нагревательных приборов (двухтрубные и однотрубные).

Гравитационные системы с естественной циркуляцией воды используют только для отопления небольших зданий с протяженностью трубопроводов не более 200 м. Объясняется это наличием незначительного напора для преодоления гидравлических сопротивлений в трубопроводах. При большей протяженности трубопроводов применяют насосные системы (с механической циркуляцией), радиус действия которых неограничен.

Нагретая в котле или бойлере вода поступает в главный стояк, затем в верхнюю разводящую магистраль в присоединенные к ней горячие стояки, откуда по горячей подводке поступает в отопительные приборы. Здесь вода охлаждается, отдавая свою теплоту через стенки приборов воздуху помещения, и далее по обратной подводке, обратному стояку и обратной магистрали возвращается в котел или бойлер.

Циркуляционное давление рЦ (Па) в системе обусловлено разностью между удельными весами охлажденной в приборе воды, заполнившей обратные трубопроводы, и горячей воды в котле и главном стояке:

(16)

(16)

где h1, — расстояние по вертикали от оси котла до оси нагревательного прибора, м;

γ0 — удельный вес охлажденной воды (после отопительного прибора), Н/м3;

γ Г — удельный вес горячей воды, поступающей в главный стояк из котла, Н/м3.

Из формулы (16) видно, что с увеличением расстояния между осями котла и нагревательного прибора увеличивается естественный циркуляционный напор, поэтому целесообразно размещать котел в подвальном помещении. Если такая система отопления будет присоединена к централизованному теплоснабжению через водо-водяной

или паро-водяной бойлер, то сказанное о заглублении котла будет справедливо и для бойлера.

или паро-водяной бойлер, то сказанное о заглублении котла будет справедливо и для бойлера.

Чтобы избежать образования воздушных «пробок» в отдельных участках системы, горячую магистраль прокладывают с уклоном в сторону расширительного сосуда. Подводку к нагревательным приборам в этом случае осуществляют в сторону подающих стояков. Это способствует выходу воздуха из системы (при первоначальном заполнении ее водой и в процессе эксплуатации) в расширительный сосуд, а оттуда в атмосферу. Уклоны позволяют полностью опорожнить систему при ремонте и промыть ее перед началом отопительного сезона.

Расширительный сосуд представляет собой металлический бак, сообщающийся с атмосферным воздухом и с магистралью системы. Его устанавливают в самой высокой точке системы для выхода воздуха, компенсации теплового расширения воды (увеличение объема при нагревании), а также для частичного восполнения утечек воды и распределения давления в системе.

Преимуществами системы водяного отопления с естественной циркуляцией перед системой с механической циркуляцией являются бесшумность ее работы вследствие малой скорости движения воды в системе (0,1...0,3 м/с) и отсутствие насоса; недостатками — применение труб большого диаметра и заглубление котла или бойлера.

Между прямыми и обратными подводками к приборам имеются смещенные от стояков замыкающие участки, по которым вода может проходить, минуя приборы. Поступление воды в приборы и в замыкающие участки регулируется трехходовыми кранами.

При однотрубной схеме обратные стояки отсутствуют, вода из горячего стояка поступает в отопительный прибор, охлаждается в нем и по выходе опять поступает в тот же стояк. Поэтому в отопительные приборы расположенных ниже этажей вода будет поступать с более низкой температурой. Чтобы компенсировать ее охлаждение, приборы на нижних этажах должны иметь большую поверхность, чем на верхних.

Для устройства системы по однотрубной схеме требуется меньшее количество труб, чем для двухтрубной, и следовательно, однотрубные системы устанавливают в многоэтажных зданиях.

Принцип действия насосной системы такой же, что и гравитационной, добавляется только дополнительный побудитель в виде насоса. Циркуляционный насос ставят на обратной магистрали между котлом или бойлером и местом присоединения к ней расширительного сосуда. Насос предназначен для преодолевания гидравлических сопротивлений в системе, поэтому развиваемое им давление сравнительно невелико (10...30 кПа), оно определяется следующим расчетом.

Находят расчетное количество воды g, которое должно поступать в каждый отопительный прибор в соответствии с его теплоотдачей:

(11)

(11)

где QПР - теплоотдача прибора, Вт;

tГ — температура горячей воды, поступающей в прибор, °С;

t0 — температура охлажденной воды, выходящей из прибора, °С.

Затем определяют количество воды, проходящее через каждый участок системы, и подбирают диаметры для наиболее неблагоприятного кольца схемы, исходя из допустимых скоростей движения воды по условию образования шума. После этого рассчитывают потери давления на трение R (в Па) по принятым диаметрам трубопроводов:

и в местных сопротивлениях z (в Па) по скоростям движения воды:

(18)

(18)

где λ — коэффициент трения;

γ — удельный вес воды, Н/м3;

V — скорость движения воды, м/с;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

d — диаметр трубопровода, м;

∑ξ — сумма коэффициентов местных сопротивлений.

При этом для уменьшения шума при работе системы расчетная скорость движения воды в трубопроводах, прокладываемых в производственных зданиях, не должна превышать 3 м/с, а во вспомогательных зданиях и помещениях предприятий — 2 м/с.

Создаваемое насосом давление р (Па) должно быть равно или на 10... 15 % больше суммы потерь давления в системе:

(19)

(19)

где R — потери давления на трение 1 м трубы;

l — длина участков труб, м;

z — потери давления в местных сопротивлениях, Па/

Для подбора насоса, кроме давления, необходимо знать его производительность W, она прямо пропорциональна тепловой мощности отопительной системы и обратно пропорциональна теплоемкости воды и разности ее температур до и после нагревательного прибора:

(20)

(20)

где QОТ - тепловая мощность системы, Вт;

с — удельная теплоемкость воды при среднем значении ее температуры в оюпительном приборе, кДж/(кг∙°С);

k — коэффициент запаса, учитывающий изменения температуры в системе и погрешности в расчете (принимаемый равным 1,1... 1,2).

Паровые системы отопления. Паровые системы отопления бывают низкого давления (от 50 до 70 кПа) и высокого давления (более 70 кПа), с верхней и нижней разводкой, одно-, двухтрубные, с самотечным возвратом конденсата (замкнутая линия) и с перекачкой его насосом (разомкнутая система).

В разомкнутой системе отопления пар из котла поступает в главный стояк, в магистральный трубопровод, паровые стояки и далее по ответвлениям в нагревательные приборы, где он охлаждается, отдавая свою скрытую теплоту парообразования через стенки прибора воздуху помещения, и конденсируется.

Конденсат из приборов по конденсационной линии через конден-сатоотводчик (конденсационный горшок) отводится в конденсатосборный бак, откуда его перекачивают насосом в котел.

Чаще применяют системы низкого давления с верхней разводкой, двухтрубные с насосной перекачкой конденсата (при обслуживании нескольких зданий одной котельной).

Паровые системы высокого давления работают по тому же принципу, что и системы низкого давления.

Применение паровых систем отопления ограничено вследствие многих недостатков. Отсутствует возможность качественного регулирования параметров теплоносителя. Пыль, оседающая на поверхности приборов, пригорает с выделением окиси углерода. Системы подвержены интенсивной коррозии (особенно конденсаторопровода), а в трубопроводах бывают гидравлические удары и шум.

Преимуществами паровых систем по сравнению с водяными явлениями меньшие диаметры трубопроводов за счет высокого теплосодержания пара (1 кг пара при конденсации отдает примерно 2,26 кДж, а 1 кг воды при охлаждении с 95 до 70 0С – 1,105 кДж), простота устройства и небольшая стоимость монтажа системы.

Положительные свойства паровых и водяных систем хорошо сочетаются в комбинированных системах отопления.

Воздушные системы отопления. Эти системы нашли широкое применение благодаря возможности совмещать отопление помещения с вентиляцией, а также малой металлоемкости. Малая тепловая инерционность системы позволяет отключать ее в нерабочие смены, а затем к началу рабочей смены быстро получать требуемую температуру. В отапливаемые помещения подают воздух температурой 45...70 °С (45 °С — при выпуске воздуха в помещение на высоте около 3,5 м над уровнем пола, 70 °С — при подаче на большей высоте). Воздушные системы могут работать в трех режимах: рециркуляционном, совмещенном с приточной вентиляцией и комбинированном.

В рециркуляционном режиме воздух после подогрева поступает в помещение и после охлаждения за счет теплопотерь помещения снова возвращается в воздухонагреватель (отверстие для притока наружного воздуха полностью закрыто). Количество воздуха, необходимое для отопления помещения, GВОЗД (в кг/ч) определяют по формуле

(21)

(21)

где QОТ — тепловая мощность системы, Вт;

с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг ∙ 0С);

tПР — температура приточного воздуха, °С;

tВ — температура воздуха помещения, °С.

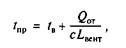

В режиме, совмещенном с приточной вентиляцией, отверстие для поступления наружного воздуха полностью открыто, и через него в калорифер, а из калорифера в помещение поступает воздух. Температура приточного воздуха tПР (в °С) равна:

(22)

(22)

где LBЕHT — расход воздуха, необходимый по условию вентиляции, м3/ч.

В комбинированном режиме к наружному воздуху подмешивается теплый воздух из помещения. Расход подмешиваемого воздуха LПОДМ (в м3/ч) можно определить, если ввести в расчет коэффициент подмешивания α:

откуда

Коэффициент подмешивания можно выразить через расчетные температуры воздуха:

(23)

(23)

где tВН — расчетная наружная температура воздуха по вентиляции, °С.

Панельные системы отопления. Источниками теплоизлучений служат поверхности ограждающих конструкций (панелей), в которые заделывают стальные трубы диаметром 25 мм. Они расположены на расстоянии около 20 мм от внутренних поверхностей конструкций. По трубам проходит горячая вода, служащая теплоносителем. Такие панели можно располагать горизонтально в перекрытиях и вертикально в виде наружных стеновых панелей. Особенно целесообразно располагать нагревательные элементы из труб в подоконной части панелей.

В этом случае, кроме лучистой передачи тепла, будет создаваться конвективный восходящий поток теплого воздуха, который будет нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. В подоконных панелях за нагревательными элементами укладывают теплоизоляцию для уменьшения передачи от них тепла наружному воздуху.

Достоинства панельного отопления состоят в том, что оно не загромождает помещения нагревательными приборами, так как на вертикальных стеновых и горизонтальных потолочных панелях оседает минимальное количество пыли, и она легко удаляется, что исключает ее подгорание; улучшаются эстетические и санитарно-гигиенические качества помещений, можно поддерживать температуру воздуха в помещении на меньшем обычного уровне за счет лучистого воздействия тепла на находящихся в помещении людей; дешевле становится монтаж системы, он сводится к соединению друг с другом концов труб нагревательных элементов и прокладке магистральных трубопроводов; в жаркое летнее время эти системы можно использовать для охлаждения помещений.

К недостаткам следует отнести большие гидравлические сопротивления, высокую тепловую инерцию и сложность ремонта.

Местные системы отопления. Местные системы отопления представляют собой различные нагревательные приборы - газовые, электрические, печи (последние в промышленных зданиях, как правило, не применяют).

Газовые отопительные приборы, в частности инфракрасный газовый излучатель, можно применять в безопасных в пожарном отношении помещениях при отсутствии фиксированных рабочих мест, а также при наличии газовой сети или баллонов с жидким газом.

Электрические отопительные приборы целесообразно применять только при специальном экономическом обосновании.

Нагревательными элементами в приборах служат ТЭНы (трубчатые теплоэлектронагреватели).

Такие ТЭНы можно заделывать в специально изготовленный бетонный блок, а также в строительные конструкции, бетонные междуэтажные перекрытия, плинтусы и др. Проходя по электрическому сопротивлению ТЭНа, электрическая энергия преобразуется в тепловую. Благодаря этому через внешнюю поверхность металлической трубки нагревается блок-аккумулятор. Нагретый в нерабочее время блок будет обогревать помещение в рабочую смену, не потребляя электроэнергии. Примером электрических отопительных приборов может служить электромасляный радиатор. Он легко переносится и может быть установлен непосредственно у рабочего места. Трубчатый теплоэлектронагреватель размещен в нижней цилиндрической части металлического кожуха, заполненного маслом.

Поднимаясь над нагревателем вверх за счет естественной конвекции, масло опускается по поверхностям кожуха, охлаждаясь за счет передачи своего тепла через стенки воздуху помещения. Преобразование электрической энергии в тепловую происходит по эквиваленту 1кВт∙ч = 3600 кДж.

Системы отопления на базе централизованного теплоснабжения. Их осуществляют при наличии ТЭЦ (теплоэнергоцентрали) или центральных производственно-отопительных районных котельных промышленных узлов. Они имеют существенные преимущества перед мелкими отопительными установками, так как КПД центральных котельных и особенно ТЭЦ значительно выше КПД местных. На ТЭЦ одновременно вырабатывается электрическая и тепловая энергия, поэтому ее КПД составляет 0,8 против 0,4...0,6 для местных котельных.

Тепловые сети выполняют в виде сетей циркуляционного типа, как правило, двухтрубными. По одной из труб потребителям подается вода температурой 130...150 °С или пар давлением около 200...300 кПа, по другой — возвращается охлажденная вода температурой 70 °С или конденсат. Повышение температуры подаваемой воды позволяет уменьшить диаметр магистральных трубопроводов и сократить капитальные затраты на сооружение магистрали и подводку к потребителям, а также эксплуатационные расходы за счет сокращения расхода электроэнергии сетевыми насосами, перекачивающими воду или конденсат.

Присоединение потребителя к тепловой сети осуществляют двумя способами — с помощью элеваторного пункта или бойлера. Первый способ применяют при водяной системе теплоснабжения, второй — чаще при паровой.

Горячая вода из теплосети поступает в сопло эжектора и выходит из него с большой скоростью, создавая вакуум в камере смешения, куда и эжектируется часть обратной воды из отопительной системы и подмешивается к горячей воде. Смешанная вода поступает через диффузор в отопительную систему.

Коэффициент подмешивания определяют так же, как в случае воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией:

(24)

(24)

где tГ — температура воды в теплосети, °С;

tСМ — температура воды за диффузором, °С;

t0 — температура охлажденной (подмешиваемой) воды, °С;

G0 — расход подмешиваемой воды, кг/ч;

GГ — расход горячей воды, поступающей из теплосети, кг/ч.

При температуре сетевой воды 130 °С ее можно подавать непосредственно в систему центрального отопления промышленного здания. Пар из теплосети поступает в бойлер, конденсируется в нем, отдавая тепло воде, направляющейся в бойлер через нижний патрубок из обратной магистрали центральной системы водяного отопления благодаря насосному или гравитационному побуждению. Нагретая вода через верхний патрубок бойлера поступает в главный стояк отопительной системы. Наличие здесь двух контуров (парового и водяного) позволяет назвать эту систему комбинированной пароводяной системой отопления. При подаче в змеевик из теплосети перегретой воды (150 °С) образуется комбинированная водо-водяная система отопления Комбинированные системы отопления исключают передачу гидравлического давления теплосети на систему отопления и наоборот, что обеспечивает большую надежность теплоснабжения.

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 461 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!