|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Минеральные ассоциации и генетические признаки минералов в регионально – метаморфических образованиях

|

|

Породы регионального метаморфизма представлены глинистыми сланцами, филлитами, различными кристаллическими сланцами, амфиболитами, кварцитами, мраморами, гнейсами и другими породами.

Главные породообразующие минералы: кварц, полевые шпаты, слюды, пироксены, амфиболы. Наряду с ними присутствуют типично метаморфические минералы: гранаты, андалузит, дистен, ставролит, силлиманит, кордиерит, графит и другие. Для слабометаморфизованных пород характерны тальк, хлориты, актинолит, эпидот, цоизит, карбонаты.

По форме зерен среди минералов распространены листоватые, чешуйчатые, пластинчатые, что связано с приспособлением их к условиям кристаллизации при сильном давлении. Это выражается в развитии сланцеватости. Сланцеватая текстура характеризуется тем, что породы распадаются на тонкие плитки и пластинки. Она является следствием расположения минералов плоскими поверхностями параллельно друг другу. Характерна также полосчатая текстура, выражающаяся в чередовании полос, отличающихся содержанием главным породообразующих минералов.

|

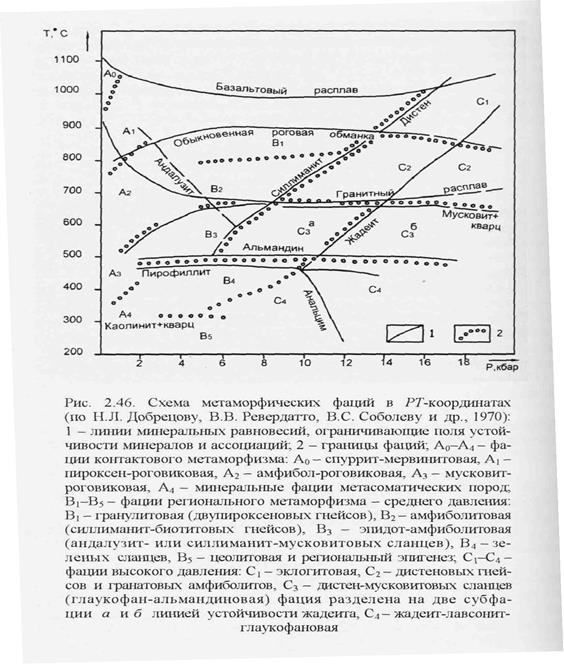

В настоящее время большинство геологов придерживается классификации метаморфических пород по метаморфическим фациям, исследование которых проведено П. Эскола, Д. С. Коржинским, В. С. Соболевым, А. А. Маракушевым и другими учеными. Метаморфические фации выделяются на основании изучения парагенезисов минералов, которые представляют собой системы, достигшие равновесия при определенных Р—Т-условиях. Таким образом, метаморфическая фация – группа пород, минеральные парагенезисы которых отображают более или менее сходные Р—Т-условия метаморфизма (рис. 3.13).

По мере изменения Р–Т - условий выделяются следующие главнейшие фации: 1) зеленых сланцев; 2) эпидот-амфиболитовая; 3) амфиболитовая; 4) гранулитовая.

Рис. 3.13 Фации метаморфизма

Фации различаются по нахождению «критических» минералов или минеральных ассоциаций, возможных только в одной определенной фации и не характерных для других.

1. Фация зеленых сланцев охватывает низкотемпературную область регионального метаморфизма. Для нее обычны следующие парагенезисы: хлорит – кальцит – кварц; кварц – альбит – мусковит – хлорит; мусковит – хлорит – актинолит и др. Типичные породы это различные зеленые сланцы, метапесчаники, метаэффузивы и др. Породы зеленосланцевой фации широко распространены в фанерозойских складчатых областях Кавказа, Карпат, Тянь-Шаня, Урала и других районов.

2. Эпидот-амфиболитовая фация отвечает более высоким температурам, для которых хлорит является «запрещенным» минералом. Здесь появляется биотит. Обычные минералы этой фации: роговая обманка, эпидот, биотит, мусковит, кварц, ставролит, хлоритоид. Нижняя граница эпидот-амфи-болитовой фации, возможно, Т ~ 400°С (образование биотита). Типичные породы — андалузитовые, мусковитовые, слюдяные, слюдяно-гранатовые, ставролитовые сланцы и многие гнейсы. Они типичны для тех же областей, что и породы фации зеленых сланцев, но широко ассоциируют и с породами амфиболитовой фации.

2. Эпидот-амфиболитовая фация отвечает более высоким температурам, для которых хлорит является «запрещенным» минералом. Здесь появляется биотит. Обычные минералы этой фации: роговая обманка, эпидот, биотит, мусковит, кварц, ставролит, хлоритоид. Нижняя граница эпидот-амфи-болитовой фации, возможно, Т ~ 400°С (образование биотита). Типичные породы — андалузитовые, мусковитовые, слюдяные, слюдяно-гранатовые, ставролитовые сланцы и многие гнейсы. Они типичны для тех же областей, что и породы фации зеленых сланцев, но широко ассоциируют и с породами амфиболитовой фации.

3. Амфиболитовая фация охватывает большую область температур и давлений и характеризуется критическими минералами — обыкновенной роговой обманкой и плагиоклазом. Обычные минералы: биотит, амфиболы, плагиоклазы, альмандин, силлиманит, калиевый полевой шпат, кварц.

Породы амфиболитовой фации распространены очень широко: в антиклинальных зонах и поднятиях складчатых областей и срединных массивов палеозойских структур, а также на всех древних щитах. Типичные породы – разнообразные гнейсы (биотитовые, силлиманитовые и др.), амфиболиты, кварциты, в том числе железистые кварциты, мраморы.

4. Гранулитовая фация соответствует более высокому давлению и температуре. Она является «сухой» фацией (среди пород этой фации нет гидроксилсодержащих минералов – роговой обманки, мусковита, биотита). Обычные минералы: пироксены - ромбические и моноклинные, гранат, плагиоклаз, ортоклаз, кварц, силлиманит. «Запрещены» кроме роговой обманки и слюд также эпидот, андалузит, ставролит. Типичные породы – пироксеновые, двупироксеновые гнейсы, гранулиты. Подобные породы распространены в областях докембрийских щитов (Украинский, Балтийский, Алданский, Анабарский) и фундаменте Восточно-Европейской платформы.

Парагенетические ассоциации минералов различных фаций метаморфических пород приведены ниже в таблице 3.5.

Акцессорные минералы: магнетит, гематит, ильменит, графит, турмалин, циркон, рутил, сфен, пирит, апатит.

Минералы, имеющие практическое значение: магнетит и гематит (железистые кварциты), графит, тальк, асбест, андалузит, дистен, силлиманит, гранаты, рутил, мрамор и кварциты (как горные породы).

Таблица 3.5

Парагенетические ассоциации минералов различных фаций регионально-метаморфизованных пород

| Фация зеленых сланцев | Эпидот-амфиболитовая фация | Амфиболитовая фация | Гранулитовая фация |

| Хлорит' | роговая обманка | роговая обманка | ромбические и моноклинные |

| 'Кальцит | эпидот | средние плагиоклазы | пироксены (диопсид, гиперстен) |

| Кварц | биотит | биотит | |

| Альбит | мусковит | кварц | гранат |

| Мусковит | кварц | гранат (альмандин) | основные плагиоклазы |

| Серицит | кислые плагиоклазы | силлиманит | ортоклаз |

| Актинолит | ставролит | кианит | кварц |

| Тремолит | хлоритоид | магнетит | силлиманит |

| Глаукофан | гранат | форстерит | |

| Тальк | андалузит | рутил | |

| Серпентин | антофиллит | ||

| Магнетит | магнетит | ||

| Гематит | |||

| Графит | |||

| Асбест |

Кроме отмеченных выше фаций, характерных для регионального метаморфизма, В. С. Соболевым и Н. Л. Добрецовым выделяются также метаморфические фации высоких давлений. К ним относятся, например, фация дистеновых гнейсов и сланцев и фация эклогитов (рис. 3.14).

|

Фация дистеновых гнейсов и сланцев образует как узкие зоны, связанные с глубинными разломами, так и широкие поля высокотемпературного метаморфизма, сложенные дистеновыми сланцами и гнейсами (например, по южному обрамлению Сибирской платформы).

Эклогитовая фация характеризуется парагенезисом граната, пироксена (и рутила) и отвечает наиболее высокотемпературной области высоких давлений. Эклогитовые породы типичны для наиболее глубоких зон метаморфизма и известны на Северном и Южном Урале, в Казахстане и Якутии. Полагают, что эклогитовые породы, или эклогитовый слой, характерны для оболочки, подстилающей земную кору (для верхних частей мантии).

Минеральный состав метаморфических пород зависит не только от степени метаморфизма, но и от состава исходных пород.

В заключение следует отметить, что установление минеральных парагенезисов метаморфических пород на строго физико-химической основе – важнейшая задача специальной геологической науки — петрологии.

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 1987 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!