|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Рынки факторов производства

|

|

ТЕМА 4

1. Понятие и структура факторов производства

В самом широком смысле под производством понимается любая деятельность человека, направленная на получение благ, служащих для удовлетворения его потребностей непосредственно (потребительских благ) или косвенно (производительных благ).

С экономической точки зрения производство является одной из четырех стадий общественного воспроизводства (производство — распределение — обмен — потребление). При этом в марксистской политэкономии оно считается главной стадией — ему приписывается примат (первенство) по отношению к другим стадиям воспроизводства. Примат, разумеется, понимается не в том смысле, что, прежде чем распределять и потреблять блага, их необходимо произвести (это очевидно и находится за пределами науки). Примат состоит в другом: в марксизме первичность производства трактуется как исходный пункт анализа в научной политэкономии и всей парадигме взглядов на общество. К. Маркс писал, что "определенное производство обусловливает... определенное потребление, распределение, обмен и определенные отношения этих различных моментов друг к другу"

Справедливости ради надо отметить, что производство в качестве главного фактора развития общества впервые в мировой экономической мысли выделили классики английской политэкономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо) и французские физиократы (Ф. Кенэ — основатель школы физиократов, А. Р. Тюрго, В. Мирабо, П. Дюпон де Немур). Маркс лишь развил тезис своих предшественников о производстве как основе общественного прогресса. Другие фазы, в частности обмен, по его мнению, являются лишь элементами самого производства.

Насколько такой взгляд согласуется с более поздней неоклассической трактовкой места и роли производства в жизни людей?

Неоклассики определили место производства не так, как марксисты. С их точки зрения, экономика как наука начинается не с производства, а с обмена, торговли, рынка, т. е. прежде всего с того, как формируется, измеряется и используется полезность благ, будь то природные ресурсы или блага, созданные трудом человека.

Как доказать тезис неоклассиков о том, что не производство, а обмен составляет исходный пункт экономической деятельности? Прежде всего зададим вопрос: что является целью всякого хозяйствования? Очевидно более полное удовлетворение человеческих потребностей. Отсюда следует что смысл экономической деятельности состоит в увеличении не производства вещей, а полезных благ, ценностей, т. е. всего того, что люди ценят. Полезность же благ признается только в процессе обмена. Как писал известный австрийский экономист прошлого века К. Менгер, ''любые блага сами по себе лишены каких-либо объективных свойств, и прежде всего ценности. Эти свойства придает им лишь соответствующее отношение того или иного субъекта".

Оценить произведенные вещи как блага можно без обмена только в изолированном хозяйстве. Только при этих условиях можно согласиться с высказыванием Сен-Симона: "Все произведенное — полезно!" (оно верно лишь для натурального хозяйства). Однако такое производство — далекое прошлое человеческой цивилизации. Истинный прогресс начинается тогда, когда прежде изолированные хозяйства начинают обмениваться сначала излишками с целью более полного удовлетворения потребностей, а затем сознательно расширяют производство до таких масштабов, когда обмен становится главным побудительным мотивом их деятельности.

Почему люди обмениваются излишками? Потому что они не представляют для них какой-либо ценности (или являются менее ценными, чем отсутствующие у них блага).

Таким образом, согласно неоклассической теории обмен создает богатство, поскольку всегда означает отказ от менее ценного ради более ценного. Кто-то может возразить: "Помилуйте, ведь богатство общества осталось на прежнем уровне, так как количество хлеба и картофеля не увеличилось". Да, количество продуктов не изменилось, но экономическая ценность тех продуктов, которые прошли фазу обмена, стала другой — они приобрели полезность для тех, кто их ценит как блага. Ведь богатство — категория не материально-вещественная, а экономическая.

Означает ли все сказанное, что неоклассическая теория полностью игнорирует производство как сферу создания богатства? Разумеется, нет! Производство, безусловно, увеличивает реальное богатство, но лишь в той мере, в какой производимые блага удовлетворяют потребности общества, т. е. признаны потребителями. В противном случае оно бессмысленно; производство ради производства представляет экономический нонсенс.

Поскольку потребитель оценивает полезность произведенных товаров в рыночном хозяйстве с помощью обмена, последний производителен еще и потому, что повышает эффективность использования ресурсов, так как ориентирует производителей на выпуск тех благ и в том количестве, в котором нуждается общество.

Как мы выяснили, производство — это такая сфера хозяйственной деятельности людей, в которой непосредственно осуществляются затраты экономических ресурсов с целью получения необходимых благ. Ресурсы, участвующие в производстве товаров и услуг, называются факторами производства.

Экономическая наука выделяет четыре группы факторов производства (ресурсов):

1. Человеческие ресурсы (экономисты называют их еще "труд") (L)— это способность человека к любой интеллектуальной или физической деятельности, направленной на получение благ или оказание услуг. Цена, уплачиваемая за труд, называется заработной платой (W).

2. Природные ресурсы (Z) — это естественные блага, которые используются при создании товаров и услуг (полезные ископаемые, лес, вода, воздух и т. п.). Экономисты часто используют термин "земля", когда говорят о природных ресурсах как факторе производства. Цена, уплаченная за использование земли, называется рентой (К). Таким образом, рента — это доход владельца земли.

3. Капитал (К) — это созданные людьми производственные ресурсы (машины, здания, компьютеры, трубопроводы, железные дороги и т. д.), предназначенные для повышения производительной силы труда. Под капиталом также (в краткосрочном периоде) понимаются деньги, на которые приобретаются физические факторы производства. Плата за использование чужих денег или физического капитала называется процентом (г). Процент, таким образом, является доходом поставщиков капитала.

4. Предпринимательство — это совокупность трудовых усилий особого рода: управленческих и организационных навыков, необходимых фирмам для производства товаров и услуг. Задача предпринимателя соединить указанные выше три фактора производства наиболее эффективным, рациональным способом. В случае успеха предприниматель получает предпринимательскую прибыль (Р), в случае неудачи — терпит убытки. Таким образом, предпринимательская прибыль — это вознаграждение за фактор предпринимательства (за усилия, инновации, риск). Важно отметить; что вознаграждение за этот фактор производства осуществляется после того, как вознаграждены три предыдущих фактора — труд, земля и капитал.

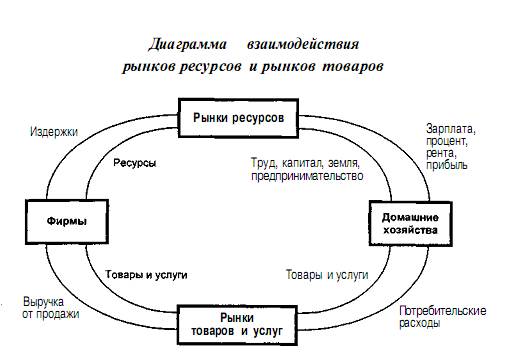

Итак, для производства любого товара или услуги фирма должна приобрести необходимые ей экономические ресурсы на соответствующем рынке. Владельцами ресурсов являются домашние хозяйства (households). На рынке ресурсов домашние хозяйства выступают в качестве продавцов, а фирмы — в качестве покупателей. На рынке готовых товаров, напротив, фирмы выступают в роли агентов предложения, а домашние хозяйства в роли предъявителей спроса. Это показано на следующей диаграмме взаимодействия рынков ресурсов и рынков товаров.

При исследовании рынков ресурсов центральным пунктом анализа является проблема ценообразования на факторы производства. Это объясняется следующими обстоятельствами.

Во-первых, цены на ресурсы — основной фактор, влияющий на денежные доходы их владельцев (зарплату, процент, ренту, предпринимательскую прибыль).

Во-вторых, подобно тому как цены на товары и услуги регулируют их поступление к покупателям, цены на ресурсы опосредуют их распределение между различными отраслями и фирмами.

В-третьих, от цен на ресурсы зависят издержки производства фирмы-покупателя. Стремясь к максимизации прибыли, фирма постоянно должна стараться сократить свои издержки.

В-четвертых, в прямой зависимости от цен на указанные четыре группы ресурсов находится распределение богатства в обществе между наемными работниками, владельцами земли, собственниками капитала, предпринимателями.

Все это свидетельствует о том, что ценообразование на ресурсы играет важную роль в определении поведения фирмы на рынке.

Рынки ресурсов и рынки готовых товаров имеют много общего в принципах их организации и установления равновесия. Однако некоторые отличия все же имеются, и они создают определенную специфику механизма функционирования рынка ресурсов. Первое отличие связано с тем, что на рынке ресурсов фирмы выступают в качестве покупателей, а домашние хозяйства — в качестве продавцов. Отсюда следует, что теория спроса на ресурсы также должна учитывать целевую функцию фирмы - максимизацию прибыли. Иначе говоря, анализ поведения фирмы на рынке ресурсов должен исходить из принципа максимизации прибыли фирмой.

Во-вторых, в отличие от потребительского спроса на товары и услуги спрос фирмы на факторы производства носит производный характер, т е он зависит от спроса на готовые товары и услуги. Это значит, что фирмы покупают ресурсы не для собственного потребления, а для использования их в производстве товаров и услуг с целью последующей продажи (например, спрос фирмы на кожу зависит от спроса на ботинки и т. д.).

Однако приобретение фирмой факторов производства подчиняется определенным правилам и законам.

Чем руководствуется фирма, когда определяет объем закупок факторов производства? Предположим, фирма должна решить, сколько ей необходимо нанять рабочей силы. Она уже использует определенное число рабочих, но хочет знать, выгодно ли нанять еще одного рабочего. Очевидно, что наем дополнительного работника позволит получить прирост продукции (дохода), но одновременно увеличит издержки фирмы.

Существует правило: наем дополнительного работника имеет смысл, если дополнительный доход от его труда больше, чем издержки на заработную плату.

Дополнительный продукт, полученный от использования дополнительной единицы ресурса, называется предельным продуктом (МР — marginal product). Прирост дохода фирмы от реализации дополнительной единицы продукта называется предельной производительностью ресурса (MRP — marginal revenue product). MRP еще называется предельным продуктом в денежном выражении и рассчитывается по формуле:

MRP = MPxMR,

где МР — предельный продукт фактора производства;

MR — предельный доход от продажи дополнительной единицы продукции.

Таким образом, анализ рынка ресурсов позволяет нам сделать следующие выводы.

Предложение и спрос на рынке определяют, как оценивается тот или иной ресурс, а также то, какое его количество необходимо для производства.

Максимизация прибыли фирмой обеспечивается путем увеличения количества используемого ресурса до тех пор, пока его предельная полезность (MRP) не уравняется с предельными издержками (MRC), т. е. с ценой ресурса. Это значит, что на каждую единицу любого используемого ресурса приходится доход, совпадающий с вкладом этой единицы в выручку фирмы. В экономической науке положение о том, что доход от ресурсов соответствует их предельной производительности, получил название теории предельной производительности распределения (Marginal Product Theory of Distribution).

Некоторые экономисты считают, что теория распределения дохода на основе предельного продукта действует не только в рыночной, но и в нормативной экономике, поскольку затрагивает нравственные принципы. Например, каждый рабочий, так же как и любой другой владелец факторов производства, получает ровно столько, сколько стоит созданный им предельный продукт. Если же владельцы факторов производства не желают вкладывать их в производство, они терпят убытки от неиспользования эти факторов производства точно такого же размера, что и общество. Таким образом, осуществляется нравственный принцип "От каждого — по способности, каждому — по труду".

2. Рынок труда

Специфика рынка труда во многом определяется особенностями того товара, который на нем представлен. Так что же продается и покупается на этом рынке? Ответ как будто очевиден, - конечно же, труд. Но ведь труд есть функция самого работника, затрата его физической и умственной энергии в процессе производства благ. Труд неотделим от человека как такового, он является формой жизнедеятельности личности и постольку не может быть объектом купли-продажи в политически и экономически свободном обществе. А ведь, как об этом подробнее говорилось в гл. 5, экономическая, а, следовательно, и политическая свобода есть важнейшее условие рыночного хозяйства. Свободный человек не может быть продан (как это, например, было при рабовладении), и постольку не могут служить объектом купли-продажи неотделимые от него функции, в том числе и труд. Поэтому на рынке труда продается и покупается не сам труд, а услуги труда, количество и качество которых зависят от многих факторов ~ уровня профессиональной подготовки работника, его квалификации, опыта, добросовестности и других. Купля-продажа услуг труда выступает в форме найма свободного работника на определенных условиях, касающихся продолжительности рабочего дня, размеров заработной платы, должностных обязанностей и некоторых иных. На период найма работодатель -бизнес или государство - покупает право на использование услуг труда продавца, а не на сам труд, собственником которого продолжает оставаться наемный работник. Поэтому в общепринятом выражении «рынок труда» нам следует видеть категорию «рынок услуг труда». Сделав эту оговорку, мы избавляем себя от необходимости каждый раз уточнять, что покупаются или продаются именно услуги труда, а не труд. Далее мы будем пользоваться общепринятыми терминами «рынок труда», «спрос на труд», «предложение труда» и т. п.

Спрос на рынке труда, как и на любом другом рынке ресурсов, или факторов производства, является производным и зависит от спроса на ту продукцию, которая будет изготовлена с помощью этого ресурса. Так, рост потребности в хороших дорогах вызовет увеличение спроса на услуги дорожных рабочих, а падение спроса на автомобили приведет к уменьшению спроса на услуги автомобилестроителей.

Вышеописанная специфика самого товара и формы его купли-продажи на рынке труда предопределяют нижеследующие особенности этого рынка:

- во-первых, большая продолжительность взаимоотношений продавца и покупателя. Если на рынке большинства потребительских товаров (исключение составляют дорогостоящие изделия, продающиеся в кредит, и товары, имеющие гарантийное обслуживание) контакт продавца и покупателя мимолетен и заканчивается передачей прав собственности на объект торговли, то на рынке труда взаимоотношения продавца и покупателя длятся такое количество времени, на которое заключается договор найма работника. Длительность контактов продавца и покупателя является необходимым условием постоянного возобновления операций купли-продажи услуг труда;

- во-вторых, большая роль, которую играют на рынке труда неденежные факторы - сложность и престижность работы, условия труда, его безопасность для здоровья, гарантии занятости и профессионального роста, моральный климат в коллективе и др.;

- в-третьих, значительное воздействие, которое оказывают на рынок труда различные институциональные структуры - профессиональные союзы, трудовое законодательство, государственная политика занятости и профессиональной подготовки, союзы предпринимателей и другие. Это связано, прежде всего, с тем, что продавцы трудовых услуг - наемные работники - составляют подавляющую часть населения, а работа по найму является источником их благосостояния, определенный уровень которого является условием социального спокойствия в обществе.

Заработная плата образует большую часть доходов потребителей и поэтому оказывает существенное влияние на размер спроса на потребительские товары и на их цены. Под заработной платой в широком смысле слова понимается доход от фактора производства под названием «труд». В узком смысле слова заработная плата рассматривается как ставка заработной платы, т. е. цена, выплачиваемая за использование единицы труда в течение определенного времени - часа, дня и т. д.

Различают номинальную и реальную заработную плату. Под номинальной заработной платой понимается сумма денег, которую получает работник наемного труда за свой дневной, недельный, месячный труд. По величине номинальной заработной платы можно судить об уровне заработка, дохода, но не об уровне потребления и благосостояния человека. Для этого надо знать, какова реальная заработная плата. Реальная заработная плата - это та масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги. Она находится в прямой зависимости от номинальной зарплаты и в обратной - от уровня цен на предметы потребления и платные услуги, а также от размеров уплачиваемых работником налогов.

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 1063 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!