|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Эклектика

|

|

К середине XIX века в архитектуре русских городов появляются признаки ослабления единого дисциплинирующего начала: заметно утрачивается чистота стиля, в застройке усиливается элемент хаотичности. Наступает новый период в архитектуре и градостроительстве, связанный с укреплением и развитием капитализма в России.

Быстрое развитие строительной техники еще не получило должного отражения в развитии архитектурных форм. Традици

онные формы вступили в противоречие с новой функциональной и конструктивной структурой сооружений. Архитекторы, не имея общих принципиальных взглядов на пути дальнейшего развития зодчества, все чаще механически воспроизводят формы различных исторических стилей. Это широко распространившееся явление получило название эклектики. Для него характерны многообразные проявления историзма — барокко, ренессанса, готики и т. д.

В России архитекторы часто обращаются к собственному наследию в поисках форм в духе «национального романтизма». В русской архитектуре стремление к воспроизведению национальных форм породило различные направления, состоявшие в большинстве случаев в обращении к формам древнерусского зодчества.

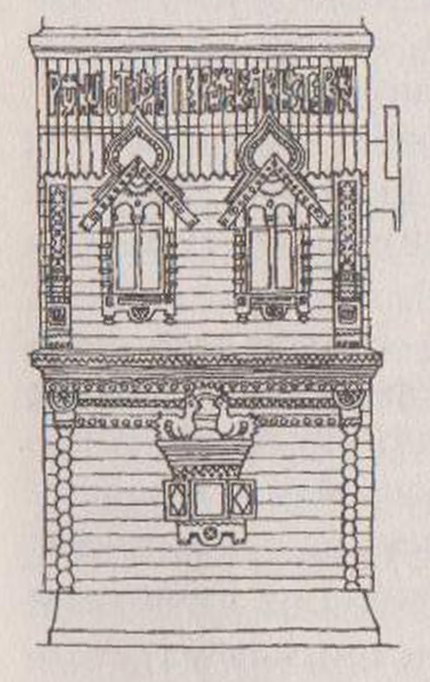

Одним из направлений в русской архитектуре конца XIX века стало подражание в декоре фасадов и интерьеров современных зданий убранству крестьянских изб. Поборники такой «народной» архитектуры применяли стилизацию орнаментов народного прикладного искусства, вышивок (центральная часть фасада Московского Политехнического музея, 1875—1877 гг., И. Мони- гетти, Н. Шохин). Очень часто использовались деревянные срубовые конструкции с применением богатой деревянной резьбы. Но даже лучшие образцы этого направления эклектики, например, павильоны на ряде выставок в России и за границей, построенные И.П. Ропетом (рис. 125), достаточно вычурны и бессодержательны.

На втором съезде русских зодчих в 1895 г. К.М. Быковский обвинил последователей этой линии в недостаточно глубоком изучении русской архитектуры прошлого и «бессознательном эклектизме».

Другое направление было основано на подражании нарядному московскому зодчеству середины XVII века, но создавало сухую, вычурную архитектуру. К ним относятся: здание Московской городской думы (1890—92 гг.), бывший Музей В.И. Ленина (архитектор Д. Чичагов), здание Исторического музея в Москве (1873- Рис. 125 1883 гг., В. Шервуд, А. Семенов). Архи

тектура этих зданий имеет симметричную усложненную композицию фасадов, в архитектурном членении которых механически введены мотивы декора XVII века.

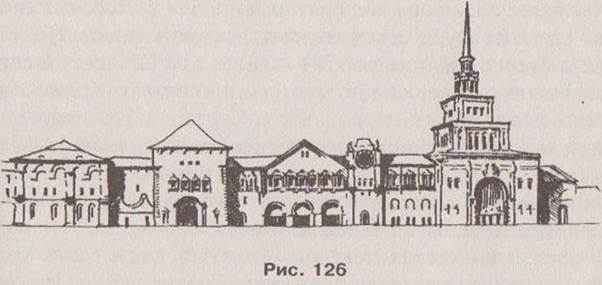

Крупнейшее здание, построенное в духе древнерусского романтизма — Казанский вокзал в Москве (рис. 126), (архитектор А. В. Щусев, 1914—17 гг.). В этом сооружении А. В. Щусев сделал редкую попытку придать зданию современного назначения живописные формы русской архитектуры конца XVII века.

В высших правительственных кругах официальным признанием пользовалась архитектура «русско-византийского» стиля, что еще больше усугубляло стилевую раздробленность. В частности, в последней трети XIX века был создан ряд крупных общественных зданий, архитектурное решение которых построено на механическом соединении приемов композиции того времени с деталями древнерусской и византийской архитектуры. Так, например, здание Верхних торговых рядов (ГУМ), было «наряжено» в фасад, имитирующий византийские формы (1889—1898 гг., архитектор А. Померанцев).

Основоположником этого стиля являлся Константин Анатольевич Тон (1794—1881 гг.), по проекту которого в Москве был построен

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 1231 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!