|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Условия почвообразования

|

|

Климат. В сухих степях климат изменяется от сухого континентального (в европейской части) до резко континентального (в Восточной Сибири). На южноевропейской территории лето длинное и жаркое, осень короткая, теплая и сухая, зима короткая, умеренно теплая и довольно влажная. На остальной части европей-скои территории лето также долгое, но более засушливое, осень полузасушливая и засушливая, зима малоснежная и холодная, весна ко-

роткая и в основном засушливая. В Восточной Сибири климат отличается очень холодной долгой и почти бесснежной зимой, в течение которой почвы промерзают на глубину 3 м и более; весна и начало лета очень сухие, во второй половине лета выпадают сильфе осадки. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 7...9 °С в европейской части до —3...—5 °С в азиатской (Восточная Сибирь); температура воздуха в июле составляет соответственно от 20...25 до 17...20°С, а в январе от-4...-17 до -20... -27 °С. Безморозный период длится 150...220 дней в европейской части зоны и 80... 119 дней в котловинах Забайкалья. Часты суховейные ветры, губительные для растений. Годовое количество осадков в среднем составляет в северной части зоны 350...400 мм, в центральной — 300...350, в южной — 250...300 мм. В восточных регионах, особенно в Восточной Сибири, количество осадков уменьшается до 180...300 мм. На лето приходится 25...35 % всех осадков. Снежный покров зоны неустойчив; запасы влаги создаются за счет осенне-весенних осадков. Большая часть осадков испаряется, поэтому создается дефицит влаги. Водный режим непромывной. Коэффициент увлажнения колеблется от 0,35...0,45 в северных районах до 0,25...0,30 в южных.

Рельеф и почвообразующие породы. В зоне каштановых почв преобладает равнинный или слабоволнистый рельеф с большим количеством микропонижений и повышений (бугорков, западин, подов, лиманов и др.). В восточно-европейской части зоны каштановые почвы встречаются в Прикаспийской низменности (в северной части), в Приазовье, на предгорных равнинах Восточного Предкавказья, на возвышенности Ергени, в южной части Общего Сырта и др. Значительные площади каштановые почвы занимают в Кулундинской равнине и в котловинах Восточной Сибири.

Почвообразующие породы довольно неоднородны. В Предкавказье широко распространены лёссовидные тяжелые суглинки, на Приволжской возвышенности — в основном пески и супеси, желто-бурые лёссовидные четвертичные суглинки, элювий пород, в Заволжье и на Прикаспийской низменности — главным образом карбонатные и засоленные суглинки, перекрывающие шоколадные морские глинистые отложения. В южной части Общего Сырта Преобладают своеобразные сыртовые и акчагыльские глины, в основном засоленные. В южной части Западно-Сибирской равнины (Кулундинская равнина) распространены древнеаллювиальные отложения, подстилаемые морскими засоленными осадочными Породами, а в Восточной Сибири — аллювиально-пролювиальные

наносы.

Растительность. В зоне сухих степей растительный покров неоднородный, комплексный. Растительность в основном низкорослая, изреженная (проективное покрытие не превышает 50...70%). о северной части распространены типчаково-ковыльные степи (подзона темно-каштановых почв), в которых доминируют злаки

(ковыли, типчак, тонконог) с примесью разнотравья. В центральной части им на смену приходят полынно-типчаковые и польщ-но-типчаково-ковыльные степи (подзона каштановых почв), а в южной — типчаково-полынные и полынно-типчаковые (подзона светло-каштановых почв) с примесью эфемероидов и эфемеров (мятлик луковичный, тюльпаны, ирисы, кострец однолетний клоповник, гулявник, аистник и др.). На солонцеватых почвах и солонцах в полынно-типчаковых степях встречаются камфоросма черная полынь, кокпек, биюргун. В увлажненных понижениях встречаются пырейные растительные группировки. На почвах легкого гранулометрического состава растительность представлена пырейно-разнотравными и ковыльно-разнотравными ассоциациями с примесью полыни полевой, песчаной и метельчатой.

(ковыли, типчак, тонконог) с примесью разнотравья. В центральной части им на смену приходят полынно-типчаковые и польщ-но-типчаково-ковыльные степи (подзона каштановых почв), а в южной — типчаково-полынные и полынно-типчаковые (подзона светло-каштановых почв) с примесью эфемероидов и эфемеров (мятлик луковичный, тюльпаны, ирисы, кострец однолетний клоповник, гулявник, аистник и др.). На солонцеватых почвах и солонцах в полынно-типчаковых степях встречаются камфоросма черная полынь, кокпек, биюргун. В увлажненных понижениях встречаются пырейные растительные группировки. На почвах легкого гранулометрического состава растительность представлена пырейно-разнотравными и ковыльно-разнотравными ассоциациями с примесью полыни полевой, песчаной и метельчатой.

По склонам и днищам балок, по долинам рек встречается древесная растительность (клен татарский, дуб, осина, спирея, степная вишня и др.).

Котловины юго-востока Алтая заняты сухими дерново-злаковыми степями с полынью и караганой, а Забайкалья — сухими степями, в которых преобладают ковыли и пижма.

Темно-каштановые и каштановые почвы преимущественно распаханы.

20.2. ГЕНЕЗИС, КЛАССИФИКАЦИЯ, СОСТАВ И СВОЙСТВА КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Каштановые почвы образовались в условиях засушливого климата при непромывном водном режиме. Периоды активного почвообразования — весна, осень, иногда раннее лето. В эти почвы поступает меньше органического вещества, чем в черноземы. Масса растительного опада не превышает 40 т/га. Дерновый процесс ослаблен в связи с более жесткими условиями. Летом под влиянием аэробных микроорганизмов происходит минерализация растительных остатков, весной и осенью — гумификация, зимой — денатурация и незначительное накопление гумуса (до 4,5 %). Темп гумусообразования замедленный.

В составе опада содержится много зольных элементов, ежегодное поступление которых в почвы составляет 161 кг/га. В подзонах темно-каштановых и каштановых почв в растительном опаде преобладают кремний, кальций, магний, калий, а в подзоне светло-каштановых кроме этих элементов большое значение приобретает и натрий. Таким образом, наблюдается наложение на дерновый солонцового процесса, наиболее выраженного в светло-каштановых почвах. На солонцеватость почв влияют и засоленные почво-образующие породы.

В связи с недостаточным промачиваем почв из корнеобитае-мых горизонтов вымываются лишь легкорастворимые соли, а карбонаты кальция и магния, сульфаты кальция перемещаются на

незначительную глубину, образуя иллювиально-карбонатный горизонт, в котором много глазковых (конкреционных) форм, пропиточных (мучнистых) или миграционных (мицеллярных) в зависимости от провинций. С увеличением содержания солей повышается значение рН.

В зоне сухих степей сильно выражена комплексность растительного и почвенного покрова в связи с наличием микрорельефа и засоленностью почвообразующих пород. Большую роль в возникновении неоднородности почвенного покрова играют слабая дренированность местности, аридность климата, жизнедеятельность роющих животных, эрозия, хозяйственная деятельность человека и др.

Тип каштановых почв впервые был выделен В. В. Докучаевым (1883) в качестве зонального для сухих степей умеренного пояса. В данном типе выделяют три подтипа почв: темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые.

Среди каштановых почв доминируют обычные, солонцеватые, карбонатные и глубоковскипающие роды почв.

В видовом отношении все почвы подразделяются: по мощности гумусового горизонта (А + В[) — мощные (более 50 см), средне-мощные (30...50 см), маломощные (20...30 см), маломощные укороченные (менее 20 см); по степени солонцеватости — несолонцеватые (содержание натрия менее 3 % емкости поглощения), слабосолонцеватые (3...5 %), среднесолонцеватые (5...10 %), сильносолонцеватые (10...15%); по степени смытости для непахотных почв — слабосмытые (смыто не более половины горизонта А), среднесмытые (горизонт А смыт более чем наполовину или полностью), сильносмытые (смыт частично или полностью горизонт В); по степени смытости для пахотных почв— слабосмытые (смыто до 30 % первоначальной мощности горизонтов А+ Вь в пашню вовлекается самая верхняя часть горизонта В]); средне-смытые (смыто 30...50% мощности горизонта А + Вь в пашню вовлекается значительная часть или весь горизонт В]); сильно-смытые (смыта большая часть горизонта А+ В,, под пахотным слоем находятся нижние горизонты почвенного профиля).

Темно-каштановые почвы (рис. 13, а) расположены в северной подзоне сухих степей под ковыльно-типчаковой и типчаковой растительностью с примесью разнотравья. Они характеризуются хорошо выраженным горизонтом А темно-серого цвета с коричневым оттенком или буровато-темно-серой окраски, комковатой или пороховато- и комковато-зернистой структуры на целине и пылевато-комковатой — в пахотных почвах. Мощность горизонта А- Колеблется от 25...35 см в европейской части до 10... 15 см в Восточной Сибири. Горизонт В1 обычно темно-бурый, серо-бурый, Уплотненный и комковатый, а горизонт В2 неравномерно прогу-мУсированный, плотноватый, призмовидно-комковатый. Мощность гумусового слоя (А+В,): 60...70 см (европейская часть),

35...45 (60) см (Восточная Сибирь). Вскипание от 11С1 наблюдается на глубине 40...50 см. В горизонте ВК(ВСК) много белоглазки, а иногда и псевдомицелия, мучнистых скоплений, пропиточных пятен, натечных корок (на щебне в межгорных котловинах)-В материнской породе залегают легкорастворимые соли и гипс (в

35...45 (60) см (Восточная Сибирь). Вскипание от 11С1 наблюдается на глубине 40...50 см. В горизонте ВК(ВСК) много белоглазки, а иногда и псевдомицелия, мучнистых скоплений, пропиточных пятен, натечных корок (на щебне в межгорных котловинах)-В материнской породе залегают легкорастворимые соли и гипс (в

основном с глубины 1,5...2,0 м). В Восточной Сибири в темно-каштановых почвах выделения гипса и легкорастворимых солей отсутствуют (Южный Алтай, Хакасия, Тыва, Забайкалье).

Каштановые почвы (рис. 13, б) распространены в средней подзоне сухих степей под полынно-типчаковой и по-лынно-типчаково-ковыльной растительностью. Они имеют буровато- и коричнево-серую окраску горизонта А, меньшую по сравнению с темно-каштановыми почвами мощность гумусового слоя (30...40 см), меньшую глубину вскипания (40...45 см), склонны к образованию призмовидно-крупнокомкова-той структуры в подгоризонтах В, и В2, сильнее уплотнены горизонты ВК(ВСК) при высыхании, более высокое залегание гипса (90... 150 см) и легкорастворимых солей. В Восточной Сибири выделения гипса и легкорастворимых солей отсутствуют, а карбонаты выделяются чаще всего в форме пропиточных пятен, мучнистых скоплений или натечных корок на щебне.

Светло-каштановые почвы (рис. 13, в) формируются в южной подзоне сухих степей под полынно-злаковой и полынной растительностью. Они имеют небольшую мощность гумусового слоя (А+В, = 25...35 см). Горизонт А почв (около 15 см) светловато-серо-коричневый, бесструктурный или чешуйчато-слоеватый непрочной структуры, рыхлый, а подгоризонт В] серовато-бурый, уплотненный, призмовидно-комкова-тый. Плотный иллювиально-карбонат-ный горизонт залегает ближе к поверхности, чем у каштановых почв. Горизонт гипсовый и легкорастворимых со-лей залегает на глубине 60... 120 см. Светло-каштановые почвы в основном обладают признаками со-лонцеватости (блестящая буровато-коричневая корочка на структурных отдельностях, большое уплотнение).

Верхняя граница иллювиально-карбонатного горизонта тем Резче, чем континентальнее климат. Каштановые и светло-каш-

тановые мицеллярно-карбонатные почвы встречаются только в Восточном Предкавказье.

тановые мицеллярно-карбонатные почвы встречаются только в Восточном Предкавказье.

Среди каштановых почв развиваются при длительном поверхностном или грунтовом увлажнении по блюдцеобразным понижениям, потяжинам, в межсопочных долинах под разнотравно-кус-тарничково-злаковой растительностью полугидроморфные почвы — лугово-каштановые (рис. 13, г). По морфологическому строению эти почвы близки к каштановым, отличаются от них большей мощностью гумусовых горизонтов (45...55 см), более высоким содержанием гуматного гумуса (4...6 %, а иногда и до 8 % в горизонте А).

В темно-каштановых почвах европейский части в горизонте А содержится 3...4 % гумуса. В верхних горизонтах Сгк: Сфк > 1, а в нижних Сгк: СфК = 0,2...0,7. Гумусовые вещества высокодисперсны, хорошо растворяются в воде и способны мигрировать даже в карбонатной среде. Каштановые и светло-каштановые почвы Восточного Предкавказья имеют меньшее содержание гумуса (1,5...3,0 %), повышенный уровень карбонатов (с 40...60 см) и гипса (со 100...150 см).

В горизонте А темно-каштановых почв европейской части содержится 3,5...4,5 % гумуса, в каштановых— 2,5...3,5, а в светло-каштановых — 1,5...2,5 %. В составе гумуса содержится повышенное количество фульвокислот. Средний запас гумуса в метровом слое каштановых почв около 200 т/га. Емкость поглощения колеблется от 15...25 до 25...40 мг ■ экв/100 г почвы для суглинистых разновидностей. Поглощающий комплекс темно-каштановых почв насыщен кальцием (70...80%), магнием (20...25 %), присутствует натрий. В каштановых и светло-каштановых почвах количество поглощенного натрия возрастает до 3...15 % емкости поглощения. Реакция темно-каштановых и каштановых почв в основном нейтральная или слабощелочная в верхних горизонтах и щелочная в нижних, а реакция светло-каштановых почв слабощелочная в верхних горизонтах и щелочная в нижних.

Содержание подвижных форм питательных элементов в каштановых почвах зависит от гранулометрического состава, степени карбонатности, солонцеватости и колеблется в пределах 5...20 мг фосфора и 10...40 мг калия и более на 100 г почвы.

20.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Почвы зоны распространения каштановых почв представляют собой сложный комплекс обычных, солонцеватых и солончакова-тых в различной степени каштановых почв, солонцов, засоленных лугово-каштановых почв и солончаков. Недостаточное природное

увлажнение, засухи и суховеи, дефляция, солонцеватость и засоленность, особенно в подзоне светло-каштановых почв, сильно осложняют земледельческое освоение этих почв.

Лучшими агропроизводственными свойствами характеризуются несолонцеватые темно-каштановые и каштановые, лугово-каштановые суглинистые почвы. Они обладают довольно высоким плодородием, содержат достаточное количество элементов питания для растений. Во влажные годы на этих почвах получают высокие урожаи лучших сортов твердой пшеницы, кукурузы^_щш&а, подсолнечника, различных бахчевых культур. Широко распространены сады. В годы с недостаточным увлажнением посевы гибнут от засухи. Однако при рациональном землеустройстве, осуществлении необходимых мелиорации, высоком уровне агротехники можно получать устойчивые урожаи. Необходимо накапливать и сохранять влагу в почвах. Если этого недостаточно, применяют искусственное орошение. На светло-каштановых почвах земледелие возможно лишь при орошении, поэтому их в основном следует использовать под пастбища.

Особое внимание уделяют выявлению земель, пригодных для орошения, установлению правильных норм полива (желательно дождеванием) во избежание вторичного засоления почв. При орошении на каштановых почвах высокий эффект дают применение азотных, фосфорных и калийных удобрений, проведение мелиоративной вспашки.

В накоплении влаги и охране почв от деградации в сухих степях важную роль играют лесные насаждения. Для снижения щелочности применяют физиологически кислые удобрения. На солонцеватых почвах вносят мелиоранты, главным образом гипс или мел, что способствует повышению плодородия этих почв.

Сильносолонцеватые каштановые почвы, солонцы следует использовать в качестве пастбищ, создавать на них устойчивый травостой из засухоустойчивых и солевыносливых культур (донник, люцерна, житняк и др.).

Из-за климатических и ландшафтных особенностей создаются условия для развития ветровой эрозии, особенно на почвах легкого гранулометрического состава, не защищенных растительным покровом. Для защиты таких почв необходимо создавать защитные лесные насаждения, использовать безотвальную обработку почвы, кулисные пары.

Контрольные вопросы и задания. 1. Охарактеризуйте природные условия зоны сухих степей. 2. Как классифицируют каштановые почвы? 3. Чем объясняется Комплексность почвенно-растительного покрова зоны сухих степей? 4. Назовите основные свойства каштановых почв. 5. Перечислите основные способы рационального использования каштановых почв.

Глава 21 ПОЧВЫ ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ

Глава 21 ПОЧВЫ ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ

21.1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ПОЛУПУСТЫНЯХ

Климат. Почвы полупустынь протянулись в субширотном направлении почти на 3000 км, занимая небольшую часть (919,4 км2 или 1,67 %) площади Евразии. Они распространены от Калмыкии и Астраханской области, низовий рек Волги и Урала и восточнее до Иртыша, в Тыве, в Зайсанской котловине.

Для климата характерны засушливость и резкая континенталь-ность. Весна короткая и сухая, лето длинное, жаркое и сухое. Среднегодовая температура колеблется от 5 до 9°С, мощность снегового покрова — от 5 до 20 см. Испаряемость в 4...7 раз превышает осадки (100...250 мм) и составляет 700...900 мм в год. Часты суховеи, пыльные бури.

Рельеф и почвообразующие породы. В Прикаспийской низменности рельеф равнинно-слабоволнистый с плоскими депрессиями (лиманами), падинами, различными микрозападинами, микробугорками, отдельными соляно-купольными поднятиями, солеными озерами. Почвообразующие породы — преимущественно засоленные песчано-глинистые слоистые отложения древнекаспийской трансгрессии, слагающие низменность от междуречья Волги-Урала до нижних течений рек Сагыза и Эмбы; в северной части встречаются раннехвалынские суглинки и в дегрессиях — шоколадные глины. Ниже нулевых отметок в южной части доминируют позднехвалынские перевеянные пески. К западу от дельты Волги расположен район «бэровских бугров» — веерообразно разветвляющихся узких гряд высотой от 1...2 до 8... 10 м и длиной от 8 до 25 км, с понижениями, называемыми ильменями.

Растительность. В связи с перераспределением влаги, растворимых веществ и тепла из-за ярко выраженного микрорельефа, деятельности землероев, влияния человека растительный покров характеризуется сложной комплексностью. Он беден по видовому составу, изрежен (проективное покрытие до 30...40 %). На суглинистых разновидностях почв доминируют полынные, типчаково-полынные, полынно-биюргуновые, биюргуново-кокпековые ассоциации с довольно заметной примесью эфемероидов и эфемеров. На засоленных и солонцеватых почвах развита комплексная полынно-солянковая и солянковая растительность. Среди травостоя на сильносолонцеватых бурых полупустынных почвах преобладают вместе с различными видами полыней также прутняк, кам-форосма, кокпек, биюргун, ромашник.

На супесчаных и песчаных почвах с более благоприятным водным режимом произрастают полынь песчаная, тмин песчаный, типчак, житняк, астрагалы.

Из кустарников встречаются преимущественно джузгун, тама-

рИкс. В поймах рек и балках растут тополь, осина, береза и другие Мелколиственные древесные породы, а по древним дельтам — саксаульники.

В понижениях на лугово-бурых почвах произрастает злаково-разнотравная растительность.

21.2. ГЕНЕЗИС, КЛАССИФИКАЦИЯ, СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУРЫХ ПОЛУПУСТЫННЫХ ПОЧВ

Эти почвы формируются в засушливом климате (Кувл = 0,21... 0,30) при низкой продуктивности растений (Ют/га, а опад — всего 0,4...0,5 т/га). Период активного почвообразования в годовом цикле — весна, а также сентябрь и октябрь, когда выпадает около трех четвертей всего количества осадков. В этот период микробиологическая деятельность довольно активна. Высокие температуры и крайне низкая влажность летом прерывают процессы гумусооб-разования, а аэробные условия способствуют быстрой минерализации гумуса и гуминовых кислот. В результате в почвах содержится мало ульматно-фульватного гумуса. В процессе минерализации растительных остатков на 1 га накапливается 140...200 кг зольных элементов, в основном щелочноземельные и щелочные металлы. Почвообразование и выветривание в общем малоинтенсивны, во всем облике доминируют породные признаки, которые определяют цвет, сложение и в некоторой степени особенности солевого профиля.

В почвах отмечается невысокое содержание обменного натрия (в основном не более 3 %). Однако морфологически солонцева-тость ярко выражена. Это противоречие объясняется зависимостью солонцеватости от растительности и ее сезонных циклов. Весной из растительных остатков в первую очередь высвобождается натрий, вытесняющий из ППК кальций. Затем в почвенном растворе начинает преобладать кальций, постепенно вытесняющий натрий, что и обусловило дифференциацию профиля при незначительном содержании натрия.

Вследствие непромывного водного режима почвы слабо промыты от карбонатов, гипса и легкорастворимых солей.

Почвенный покров комплексный, как и в зоне сухих степей. Наиболее распространен комплекс из бурых полупустынных несолонцеватых, солонцеватых и солончаковатых почв с солонцами. Менее характерно развитие луговых и лугово-бурых почв. На территории Прикаспийской низменности много солончаков.

Тип бурых полупустынных почв в зависимости от степени гуму-сированности и выщелоченности, что связано с местными условиями, подразделяется на подтипы: бурые полупустынные типичные и бурые полупустынные безгипсовые.

Профиль бурых полупустынных суглинистых почв состоит из

следующих горизонтов. Гумусово-элювиальный горизонт А мощностью около 15 см рыхлый, слоеватый, серовато-бурый или палево-серый. В нем сверху до глубины 2,5 см выделяется пористая хрупкая корочка листоватого сложения светло-бурого цвета с малым количеством растительных остатков. С глубины от 15 д0 30...40 см залегает бурый, слабоплотный, комковато-призмовид-ный, немного окрашенный гумусом горизонт В[. Ниже располагается плотный карбонатный горизонт Вк, глыбистый, желто-бурого цвета, с выделениями карбонатов в виде пятен и конкреций (белоглазки). Примерно с глубины 60... 100 см обособляется гипсовый горизонт (Сг), ниже которого встречаются легкорастворимые соли (Сс). Гипсовые выделения имеют форму жилок (псевдомицелия) и округлых желтоватых конкреций.

следующих горизонтов. Гумусово-элювиальный горизонт А мощностью около 15 см рыхлый, слоеватый, серовато-бурый или палево-серый. В нем сверху до глубины 2,5 см выделяется пористая хрупкая корочка листоватого сложения светло-бурого цвета с малым количеством растительных остатков. С глубины от 15 д0 30...40 см залегает бурый, слабоплотный, комковато-призмовид-ный, немного окрашенный гумусом горизонт В[. Ниже располагается плотный карбонатный горизонт Вк, глыбистый, желто-бурого цвета, с выделениями карбонатов в виде пятен и конкреций (белоглазки). Примерно с глубины 60... 100 см обособляется гипсовый горизонт (Сг), ниже которого встречаются легкорастворимые соли (Сс). Гипсовые выделения имеют форму жилок (псевдомицелия) и округлых желтоватых конкреций.

В почвах легкого гранулометрического состава строение профиля упрощено. В них корка неразвита; на поверхности образуется лишь хрупкая неровная пленка толщиной 0,3 см, сцементированная карбонатами. Характерный для почв слоеватый горизонт слаборазвит. В карбонатном горизонте мало конкреций или они отсутствуют. Выделения гипса очень незначительны, они имеют форму жилок.

Бурые полупустынные почвы вскипают с глубины 15...20 см, иногда с поверхности. Скопления карбонатов наблюдаются с глубины 25...40 см, а гипса и легкорастворимых солей — с 60... 80 см.

По понижениям среди бурых полупустынных почв в условиях дополнительного увлажнения под полынно-злаковой растительностью формируются лугово-бурые полупустынные почвы. От бурых полупустынных почв они отличаются повышенной гумуси-рованностью (2...3 %), пониженным горизонтом вскипания, большей промытостью от легкорастворимых солей, слабым огле-ением.

Бурые полупустынные почвы большей частью суглинистые и супесчаные. В них преобладают тонкопесчаные и пылеватые фракции, что связано с характером выветривания. При исследовании гранулометрического состава почв иногда обнаруживают относительно повышенную глинистость в средней части профиля. Максимальное количество ила содержится в нижней части горизонта Вь особенно в солонцеватых почвах. В песчаных разновидностях почв наибольшее количество ила (5-..9 %) содержится на глубине 10...80 см, а глубже — в основном менее 5 %.

Гумуса в гуматно-фульватном горизонте А содержится 1-2 % (редко 2,5 %), распределяется он по профилю равномерно. Емкость поглощения 15...25 мг-экв/100 г почвы, а в песчаных и супесчаных почвах — 3...10 мг-экв/100 г почвы. ППК насыщен кальцием и магнием; содержится и обменный натрий. Реакция верхних горизонтов слабощелочная (рН 7,1...7,5), а нижних — щелочная и сильнощелочная (рН 8,2...8,8) в соответствии с содержанием

\

карбонатов. Общее количество азота 0,07...0,16 %, фосфора 0,05... 0,23, калия 1,5...2 %.

Почвы характеризуются бесструктурностью, низкой водопроницаемостью горизонта В, небольшой глубиной промачивания, небольшими запасами влаги.

Используют эти почвы преимущественно как пастбища. Земледелие возможно лишь при орошении. Для орошения пригодны несолонцеватые и слабосолонцеватые незаселенные бурые полупустынные почвы. При орошении необходимо вносить органические, азотные и фосфорные удобрения, в меньшей степени калийные как менее эффективные. Следует осуществлять мероприятия по предотвращению вторичного засоления и осолонцевания. На легких по гранулометрическому составу почвах обязательны противодефляционные мероприятия. Рационально при орошении выращивание бахчевых, овощных и плодовых культур. Однако полупустынная зона — в основном база для пастбищного животноводства, главным образом овцеводства.

21.3. ТИПЫ ПУСТЫНЬ

Пустыни разделяются на суббореальные, субтропические и тропические. Они распространены преимущественно в южной половине Азии.

Для суббореальных пустынь характерно широкое распространение древних аллювиальных равнин, перевеянных песчаных массивов, подгорных и высокогорных территорий. Это обширные территории с крайне засушливым климатом, отличающимся жарким летом (средняя температура 30 °С) и холодной зимой. Среднегодовая температура в основном превышает 15 "С. Осадков выпадает 80... 100 мм в год.

Из песчаных пустынь наиболее изучены Каракумы, Зауз-бойские песчаные массивы, пески Приморской низменности, Кызылкумы.

Песчаные аккумуляции имеют различное происхождение: Древнеаллювиальные, морские, пролювиальные, аллювиально-пролювиальные, озерные, делювиальные, эоловые, элювий горных пород, аллювиально-дельтовые, аллювиально-озерные. В большинстве случаев они подверглись эоловой обработке с формированием сложного рельефа на равнинах. Преобладающие формы рельефа — гряды, грядово-котловинные, грядово-ячеистые, бугристые, грядово-бугристые, котловинные, ячеистые, бугристо-ячеистые, кучевые, барханы, барханные цепи.

Для растительного покрова характерны разреженность (проективное покрытие менее 30 %), ксерофитность. Наиболее распространены кустарниково-травянистые группировки с доминированием саксаула белого и осоки вздутоплодной.

21.4. ПОЧВЫ ПУСТЫНЬ

21.4. ПОЧВЫ ПУСТЫНЬ

Особенности почвообразования на песках обусловлены резким преобладанием (90% и более) песчаных фракций (1,0...0,05 мм) бесструктурностью. Пески имеют высокую воздухопроницаемость (общая пористость 38,2...44,2 %) и водопроницаемость (более 100 мм/ч), незначительную высоту капиллярного поднятия — 30...80 см над уровнем грунтовых вод, низкую водоудерживающую способность (НВ 2,5... 10,0 %), значительную теплопроводность и наименьшую теплоемкость, низкую поглотительную способность (1...5 мг-экв/100 г песка).

Благоприятная для почвообразования обстановка складывает

ся весной, когда в течение 1_ 1,5 мес интенсифицируется микро

биологическая деятельность. В южных пустынях под основным

почвообразующим растением (осокой вздутоплодной) с незначи

тельной примесью эфемеров и кустарников образуются своеоб

разные пустынные песчаные почвы с маломощным профилем (ме

нее 50...70 см), слабо дифференцированным на горизонты, в ко

торых часто содержание физической глины и карбонатов мало

отличается от эоловых песчаных почвообразующих пород. Гуму

са в них накапливается меньше 0,4 %; тип гумуса — фульватный.

Особенность почвообразования — прерывистость из-за сноса-

наноса песка, так как верхний его слой (3...8 см) под осокой сы

пуч и лишен корней в связи с прокаливанием солнцем до темпе

ратуры 60...70 "С. Дернина из сплетения корней и корневищ,

скрепляющая песок, располагается в слое от 3...8 до 15...20 см.

Этот горизонт называют корешковым, он отличается большей

сероватостью на общем желтоватом фоне. Под ним залегает бо

лее слежавшийся и слегка уплотненный горизонт — желтоватый

с буроватым и едва заметным белесоватым оттенком от карбо

натов, с обильными вертикальными корнями осочки. Кроме та

ких полнопрофильных почв широко распространены неполно-

развитые и слаборазвитые. Особенно много таких почв в Кара

кумах.

Песчаные пустыни используются в основном в качестве пастбищ. Однако при орошении дождеванием, подпочвенными и капельными методами при соблюдении противодефляционных мероприятий их можно осваивать и использовать под сады и виноградники, выращивать на них многолетние травы и некоторые сельскохозяйственные культуры.

Серо-бурые пустынные почвы распространены на древних аллювиальных равнинах Амударьи, Сырдарьи и др. Они приурочены преимущественно к платообразным повышениям, подгорным равнинам, сухим межгорным котловинам. Они формируются на плотных древних породах мезозойского периода — меловых глинах, песчаниках, мергелях; на маломощных элювиальных тонко-песчано-пылеватых суглинках, покрывающих третичное плато;

песчано-глинистых слоистых наносах обширных древних аллювиальных равнин; неогеновых известняках и глинах.

Растительность представлена солянковыми полукустарничками с небольшой примесью эфемеров, а на древних террасах — саксаульниками, тамариксами, нитрарией. Характерные растения серо-бурых почв — биюргун, тетыр, кевреик, боялыч, полынь. Почти везде на серо-бурых почвах распространены колонии лишайников.

В зоне пустынь более четко, чем в полупустыне, проявляется связь почв с породами. Широко развито пылеобразование при слабом глинообразовании. Профиль серо-бурых почв формируется в условиях прерывистого и кратковременного гумусонакопле-ния. Период интенсивного развития бедной по видовому составу разреженной растительности совпадает с периодом повышенной активности почвенной фауны и микрофлоры (1,5...2 весенних месяца). За это время растительный опад почти полностью минерализуется, поэтому почвы малогумусные.

Профиль полноразвитых серо-бурых почв состоит из следующих горизонтов. Поверхностный горизонт Акорк — светло-серая крупнопористая плотная корка толщиной 2...5 см. Горизонт А — слоеватый подкорковый горизонт мощностью менее 10 см, палево-серого цвета, довольно рыхлый. Горизонт Вк — уплотненный оглиненный пылеватый горизонт, комковатой и призмовидно-комковатой структуры, бурого или красновато-бурого цвета, часто

с белоглазкой в нижней части. Горизонт ВСа5о4 — буроватый горизонт со скоплениями жилок и конкреций гипса, а иногда сплошные гипсовые слои (реликтовые). Горизонт С —желтоватая или желтовато-красноватая почвообразующая порода, бесструктурная, с высоким содержанием гипса и легкорастворимых солей.

Характерные особенности пустынного почвообразования: появление пористой корки вследствие сильного промачивания весной и быстрого последующего просыхания, при котором происходит переход бикарбонатов натрия и кальция в нормальные карбонаты, цементирующие поры почвенной массы (при выделении С02); формирование маломощного горизонта В, окрашенного пленками гематита; малое содержание гумуса с преобладанием фульвокислот упрощенной структуры, связанных с Ре203; засоленность почв как следствие бессточности территории; малая мощность почвенных горизонтов; появление гипса с глубины 50 см.

Почвы часто щебнисты. В ППК преобладают кальций и магний, но присутствует и натрий. Среди солей преобладает сульфат кальция; засоление преимущественно хлоридно-сульфатное. Реакция почв щелочная. Почвы содержат мало азота (0,04...0,07 %) и Фосфора (0,07...0,15%).

Молодые почвы пустынной зоны, названные такыровиднылщ широко развиты в Средней Азии на слоистых наносах азиатских аллювиальных равнин на древних террасах, дельтах и конусах выноса. В автоморфных условиях без влияния грунтовых вод и вследствие своей относительной молодости они отличаются по профилю от зрелых серо-бурых почв. Их профиль состоит из пористой неплотной корки, с поверхности рассеченной трещинами, и подкоркового слоеватого горизонта (10... 12 см). Ниже залегает аллювий, слоистый, различного гранулометрического состава. Гумуса содержится менее 0,6 %; реакция среды щелочная. ППК насыщен кальцием и магнием. Почвы содержат мало азота — 0,04...1,0 %, бедны подвижными формами фосфора, содержат легкорастворимые хлориды и сульфаты с преобладанием последних.

Молодые почвы пустынной зоны, названные такыровиднылщ широко развиты в Средней Азии на слоистых наносах азиатских аллювиальных равнин на древних террасах, дельтах и конусах выноса. В автоморфных условиях без влияния грунтовых вод и вследствие своей относительной молодости они отличаются по профилю от зрелых серо-бурых почв. Их профиль состоит из пористой неплотной корки, с поверхности рассеченной трещинами, и подкоркового слоеватого горизонта (10... 12 см). Ниже залегает аллювий, слоистый, различного гранулометрического состава. Гумуса содержится менее 0,6 %; реакция среды щелочная. ППК насыщен кальцием и магнием. Почвы содержат мало азота — 0,04...1,0 %, бедны подвижными формами фосфора, содержат легкорастворимые хлориды и сульфаты с преобладанием последних.

К глинистым почвам пустынь относятся также т а к ы р ы, формирующиеся на глинистых и суглинистых породах субборе -альных пустынь в условиях бессточности. Такыры распространены на аллювиальных равнинах, возвышенных плато, в дельтах рек, озерных котловинах, межбарханных депрессиях при участии периодического застоя вод. Они представляют собой поверхностно переувлажненные примитивные почвы. На суглинисто-глини-стых поверхностях после редких весенних дождей или таяния снега застаиваются атмосферные осадки, создающие временное поверхностное переувлажнение. На такырах развиваются водоросли и лишайники. Высшие растения укрепляются по трещинам.

Во влажном состоянии такыры вязкие, непроходимые для транспорта, а в сухом — весьма плотные, разделенные трещинами глубиной до 20 см на многоугольники.

Поверхность такыров полигонально-трещиноватая, розоватая или палево-серая, напоминает булыжную мостовую в сухом состоянии. Сверху выделяется крупнопористая (ячеистая), очень плотная корка (2...4 см), затем буроватый слоевато-чешуйчатый или тонкопластинчатый подкорковый горизонт. Мощность корки и этого слоя редко превышает 10 см. Глубже залегает весьма плотный, плоскокомковатый горизонт, постепенно переходящий в засоленную и загипсованную почвообразующую породу. Мощность такыров не превышает 30...40 см. С глубины 10...12 см появляются соли, в основном хлориды и сульфаты. В некоторых такырах присутствует сода — на территориях, где содержится менее 1 % гипса.

В такырах содержится менее 1 % фульватного гумуса; 0,03... 0,06 % азота. Мало в них подвижных форм калия и фосфора. Емкость поглощения редко превышает 10 мгэкв/100 г почвы. В ППК присутствуют натрий, кальций и магний. Реакция среднещелоч-ная и сильнощелочная. Такыры в основном засоленные; максимум солей наблюдается в подкорковом горизонте — от 0,2...0,6 % весной до 1...2 % летом. Такыры характеризуются низкой порис-

тостью, неблагоприятными структурными свойствами, очень слабой фильтрационной способностью (глубина промачивания 30...40 см).

Почвенный покров пустынной зоны весьма сложен. Он представлен комплексами и сочетаниями различных почв. На долю песков приходится примерно 40 % общей площади зоны. На пес-1 чаных массивах кроме полнопрофильных почв встречаются неполнопрофильные, примитивные и обычные пески, а на территории глинистых пустынь распространены в основном серо-бурые обычные, солонцеватые и солончаковые почвы с такырами, солончаками, к тому же на разных породах, различной мощности и гранулометрического состава, часто щебнистые. На древних террасах, в дельтах и конусах выноса распространены такыровидные

Почвы пустынь используются преимущественно как пастбища. На пахотные земли приходятся десятые доли процента или меньше. Освоение их возможно лишь при орошении. Особенно благоприятны для орошаемого земледелия и возделывания хлопчатника, винограда, риса, овощных, бахчевых и плодовых культур такыровидные почвы. При их освоении большое значение имеет степень засоленности. Многие почвы оазисов представляют собой измененные культурой такыровидные почвы. При освоении необходимо проводить мероприятия по улучшению структуры почв, 1 уничтожению корки, спекания. Такие почвы в Казахстане в основном используются под зерновые и рис.

Освоение серо-бурых почв при поливе целесообразно, когда они развиты на достаточно мощных рыхлых наносах, при условии, что почвы несолонцеватые или слабозасоленные. Трудны для освоения почвы тяжелого гранулометрического состава и подстилаемые гипсами и плотными породами, с неровным рельефом.

При сельскохозяйственном освоении такыров необходимо соблюдать осторожность, следует использовать лишь те такыры, которые непригодны для сбора и хранения дождевых вод (такырного стока). При образовании комплексов с пустынными почвами такыры вовлекают в освоение, применяя глубокую плантажную вспашку, промывку от солей, внесение удобрений. В целом такыры малопродуктивны, так как в них быстро восстанавливается

Песчаные почвы пустынь используют в качестве пастбищ, очень редко при орошении и планировке местности — под сельскохозяйственные культуры (преимущественно кукурузу и хлопчатник), виноградники, сады и др.

Контрольные вопросы и задания. 1. В чем заключаются особенности природных условий полупустынной зоны? 2. В каком направлении развивается почвообразовательный процесс в полупустынной зоне? 3. Каков генезис полупустынных почв?

4. Как классифицируются и чем характеризуются бурые полупустынные почвы?

5. Назовите особенности сельскохозяйственного использования почв полупус-

тынь. 6. Перечислите типы пустынь. 7. Охарактеризуйте природные условия пус тынной зоны. 8. Какие почвы встречаются в пустынях? 9. Перечислите свойства песчаных, серо-бурых, такыровидных почв и такыров. 10. Каковы особенности сельскохозяйственного использования почв в пустынной зоне?

тынь. 6. Перечислите типы пустынь. 7. Охарактеризуйте природные условия пус тынной зоны. 8. Какие почвы встречаются в пустынях? 9. Перечислите свойства песчаных, серо-бурых, такыровидных почв и такыров. 10. Каковы особенности сельскохозяйственного использования почв в пустынной зоне?

Глава 22 ЗАСОЛЕННЫЕ ПОЧВЫ И СОЛОДИ

22.1. ОБРАЗОВАНИЕ СОЛЕЙ В ПОЧВАХ

Засоленными называются почвы, в профиле которых содержат-ся легкорастворимые соли в токсичных для сельскохозяйственных растений количествах. К засоленным относятся солончаки, солон-чаковатые, солончаковые и глубокозасоленные почвы, солонцы, солонцеватые почвы, а также солоди и осолоделые почвы, образующиеся из солонцов и солонцеватых почв при их рассолонцева-нии, но сохранившие в нижних горизонтах признаки солонцева-тости и засоления. Они широко распространены на юго-востоке европейской части России, особенно в Среднем и Южном Поволжье, в Северо-Восточном Предкавказье, на юге Западной и Восточной Сибири, в Якутии. Образование этих почв связано с накоплением легкорастворимых солей в породах и грунтовых водах на бессточных территориях при засушливом климате, преимущественно в пустынях и полупустынях, где испаряемость превышает количество выпадающих осадков. Если капиллярная кайма поднимается близко к поверхности, то после испарения минерализованных вод остаются и накапливаются соли. Соли накапливаются также с выходом на поверхность засоленных пород. Значительное количество легкорастворимых солей может образоваться при извержении вулканов. Причиной накопления солей может быть и ветер, дующий с моря на сушу и захватывающий капельки воды с высокой концентрацией солей. Вполне вероятен и эоловый перенос солей с поверхности солончаков на неза-соленные территории.

Известен также биологический путь накопления солей. Корни солянок достигают соленосных горизонтов и транспортируют соли к поверхности. После отмирания и минерализации надземных частей растений соли накапливаются в поверхностных горизонтах. В результате за год иногда может накопиться до 100 кг солей на 1 га.

Наряду с природно-засоленными почвами в районах орошаемого земледелия значительные площади заняты вторично засоленными вследствие бездренажного орошения, больших потерь на фильтрацию на полях, строительства оросительных каналов без гидроизоляции, применения для орошения минерализованной воды. Они возникают и при осушении избыточно увлажненных почв с помощью обвалования в дельтах Кубани, Днепра, Буга,

0олги и Дона, так как после прекращения затоплений промывной родный режим изменяется на выпотной, что при минерализованных грунтовых водах приводит к образованию засоленных почв. Вторичное засоление возможно при перегрузке пастбищ, так как При уплотнении почв и уничтожении травянистой растительности увеличивается физическое испарение влаги почвами.

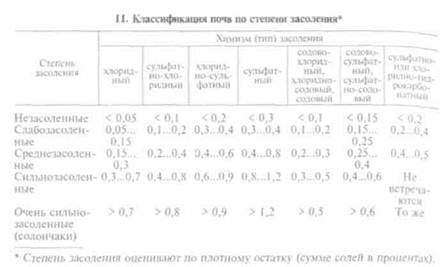

Засоленные почвы различаются по глубине залегания солевого горизонта, химизму засоления и степени засоления.

При концентрации солей в грунтовых водах выше критического уровня в гидроморфных условиях проявляется солончаковый процесс; капиллярно-восходящие воды вызывают засоление верхних горизонтов почв и гибель растений. Наиболее токсичны для растений в почвах бикарбонаты и карбонаты щелочей, затем хлориды и нитраты щелочей, наименее токсичны сульфаты. В отличие от раствора солей какой-либо одной соли смеси более токсичны. По степени вредности для большинства сельскохозяйственных растений легкорастворимые соли можно расположить в виде следующего ряда: №2С03 > №НС03 > №С1 > №Ы03 > СаС12 > №2504 > МвС12 > М§504. Количество легкорастворимых солей, превышающее порог токсичности для культур со средней солеустойчивостью (зерновые, хлопчатник), по данным анализов водных вытяжек, составляет

(мгэкв/ЮОг почвы): С1~>0,3; 50}~ (связанный с №+ и М§2+)>1,7; НСОз (связанный с №+ и М§2+) > 1,0 или общей

щелочности — НСОз >1,4.

При содовом засолении заметное угнетение растений начинается при содержании гидрокарбонатного аниона в горизонте Апах 0,08 % и значении рН 8,7...9,0, а при 0,1...0,2 % растения погибают. При содержании в почве 0,4...0,8 % солей большинство сельскохозяйственных растений плохо развивается, если солей содержится более 1,5 %, растения не дают продукции, погибают.

Оптимальная концентрация солей в почвенных растворах для орошаемых почв составляет З...5г/л. При концентрации более 10...12 г/л растения испытывают сильное угнетение, более 20... 25 г/л — погибают.

По глубине залегания солей засоленные почвы делятся на солончаковые (соли в слое 0...30 см), солончаковатые (30...80 см), глубокосолон чаковатые (80... 150 см). Засоленные почвы различаются по составу солей. Тип (химизм) засоления определяется по данным водных вытяжек и основывается главным образом на соотношении анионов. В наименовании типа засоления встречаются те анионы, содержание которых превышает 20 % суммы анионов; преобладающий анион в названии ставится на последнее место.

По степени засоления почвы делятся на незасоленные, слабо-засоленные, среднезасоленные, сильно- и очень сильнозасолен-НЬ1е, или солончаки (табл. 11).

|

Солончаковые почвы широко распространены в приморских низменностях, пустынях. Солончаковая, солончаковатая и глубо-косолончаковатая разновидности засоления характерны для бурых полупустынных и светло-каштановых почв. Среди засоленных темно-каштановых почв и южных черноземов преобладают глубо-косолончаковатые почвы. Засоленные обыкновенные черноземы представлены глубокозасоленными разностями. По химизму засоления бурые полупустынные, светло-каштановые и каштановые почвы преимущественно хлоридные, сульфатно-хлоридные, хло-ридно-сульфатные и сульфатные, а южные и обыкновенные черноземы — щелочные содово-засоленные. Широко распространено содовое засоление среди луговых и лугово-черноземных почв степей и лесостепей.

Солончаковые почвы широко распространены в приморских низменностях, пустынях. Солончаковая, солончаковатая и глубо-косолончаковатая разновидности засоления характерны для бурых полупустынных и светло-каштановых почв. Среди засоленных темно-каштановых почв и южных черноземов преобладают глубо-косолончаковатые почвы. Засоленные обыкновенные черноземы представлены глубокозасоленными разностями. По химизму засоления бурые полупустынные, светло-каштановые и каштановые почвы преимущественно хлоридные, сульфатно-хлоридные, хло-ридно-сульфатные и сульфатные, а южные и обыкновенные черноземы — щелочные содово-засоленные. Широко распространено содовое засоление среди луговых и лугово-черноземных почв степей и лесостепей.

22.2. СОЛОНЧАКИ

Солончаки — это почвы, содержащие большое количество (более 0,5...1,2 % в зависимости от химизма) водно-растворимых солей с поверхности и по всему профилю (рис. 14, а). Содержание солей в верхней части может достигать 15...60%. Растительность на солончаках отсутствует или представлена специфическими видами (солянки, сведа, солерос, аджерек, кермек и др.), обычно из-реженными.

Распространение солончаков связано с территориями, где на их образование влияют минерализованные (засоленные) грунтовые воды и присутствие засоленных пород. Солончаки занимают наибольшие площади в пустынях, полупустынях, в южной части

степей — на юго-востоке России, в Средней Азии, Казахстане. Меньшие площади они занимают в бессточных областях Забайкалья и Западной Сибири.

Основная причина образования солончаков — сильное испарение воды с поверхности почвы. Если грунтовые воды минерализо-

ваны, то после испарения воды в капиллярах остаются соли, которые постепенно накапливаются.

ваны, то после испарения воды в капиллярах остаются соли, которые постепенно накапливаются.

По условиям образования солончаки делятся на автоморфные и гидроморфные.

Автоморфные солончаки в основном приурочены к выходам засоленных пород и не имеют связи с грунтовыми водами залегающими на глубине более 6 м.

Профиль солончаков слабодифференцированный. В нем выделяются гумусовый горизонт Ас, переходный горизонт Вс и почво-образующая порода Сс различного генезиса и гранулометрического состава, но чаще тяжелосуглинистая или глинистая, содержащая карбонаты кальция, гипс, легкорастворимые соли (хлориды сульфаты, бикарбонаты в форме прожилок, налетов, пятен, корочек, конкреций белого цвета). Состав солей разнообразный, но преобладают сульфаты и хлориды, иногда вместе с нитратами. На поверхности наблюдаются солевые корки, содержащие до 20 % солей. По строению поверхностного горизонта эти солончаки бывают пухлыми, отакыренными и выцветными.

Гидроморфные солончаки развиваются при близком залегании (0,5...3 м) минерализованных грунтовых вод с преобладанием восходящих токов. Растительность либо отсутствует, либо она сильно разреженная и представлена различными солянками, сведой, петросимонией, солеросом, кермеком и др. Профиль солончаков характеризуется выделением солей, начиная с поверхности, и признаками оглеения. В верхнем горизонте содержится не менее 2 % легкорастворимых солей при хлоридно-сульфатном засолении и 0,1% —при содовом. Наибольшее количество солей наблюдается в верхних горизонтах, особенно в самом поверхностном (до 20...30 %). Соли встречаются чаще всего в виде выцветов, прожилок, гнездышек. При большой влажности их выделения не видны, но при подсыхании стенок разреза становятся заметны белые выцветы солей.

У гидроморфных солончаков выделяется солевая корка с содержанием солей до 50 % и более, а ниже — горизонт Ас с многочисленными солевыми прожилками и точками. На глубине

40...70 см в горизонте ВСаСОз встречаются гнезда желтоватых и сероватых мелких кристаллов гипса. Глубже наблюдается мергелистый или шоховый горизонт с содержанием кальция более 50 %• При залегании грунтовых вод на глубине 1...2м большая часть профиля оглеена.

Солончаки разделяют по качественному составу солей, глубине их залегания. Наиболее широко распространены хлоридные, суль-фатно-хлоридные, сульфатные, содовые, сульфатно- или хлориД-но-гидрокарбонатные. Различают солончаки с поверхностным засолением (максимум солей в слое 0...30 см) и глубокопрофильным (соли по всему профилю до грунтовых вод).

Состав солей отражается на морфологических признаках солончаков. Выделяют корковые, пухлые, мокрые, черные и белые солончаки. Если в составе солей преобладает хлорид натрия, то на поверхности образуется корка. При преобладании хлорида кальция и магния развиваются мокрые солончаки, а при преобладании сульфата натрия — пухлые солончаки. При большом содержании соды профиль солончаков приобретает темную окраску, так как возрастает растворимость органического вещества. Белые солончаки характеризуются высоким содержанием выкристаллизовавшихся на поверхности солей.

По гранулометрическому составу солончаки чаще тяжелые. В них коллоидально-глинистый материал из-за большого количества электролитов коагулирован, поэтому они рыхлые, со слабой агрегированностью. Реакция среды колеблется от слабощелочной до щелочной (содовые солончаки). Концентрация солей в почвенном растворе высокая, выше концентрации в грунтовых водах, поэтому культурные растения не могут развиваться на солончаках. Емкость поглощения колеблется от 10...20 до 50...60 мг • экв/100 г почвы. Степень насыщенности обменными основаниями составляет 100%.

22.3. СОЛОНЦЫ

Солонцы формируются в основном в зонах каштановых и бурых полупустынных почв, где распространены в виде пятен, являясь интразональными почвами. В черноземной зоне их образование сдерживает значительное количество осадков (здесь солонцов значительно меньше), а в пустынях — насыщенность почв и пород кальцием. Главная особенность солонцов — образование очень плотного тяжелосуглинистого или глинистого горизонта В в связи с присутствием в составе обменных оснований натрия, а иногда и магния. Степень солонцеватости по натрию определяют по содержанию его в обменном состоянии в процентах от суммы обменных оснований.

Профиль солонцов резко дифференцирован на горизонты: А! — гумусово-элювиальный слабодерновый надсолонцовый горизонт мощностью 2...20 см и более, от темно-серого (серо-каштанового) до серого цвета, рыхлого сложения, комковато-пылеватый или слоевато-пластинчатый, более легкого гранулометрического состава по сравнению с горизонтом В; переход резкий; В! — ил-лювиально-гумусовый (солонцовый) горизонт мощностью 5...25 см и более, темно-бурый или бурый с коричневым оттенком, плотный, столбчатый, призматический, ореховатый или глыбистый с глянцевой поверхностью (с лакировкой), трещиноватый, а во влажном состоянии вязкий, бесструктурный; переход в горизонт В2 заметный; В2 — подсолонцовый горизонт, коричневато-бурый с темными затеками, менее плотный, чем Вь призматичес-

кой или ореховатой структуры, часто с выделениями карбонатов в виде белоглазки, гипса и легкорастворимых солей в нижней части горизонта; переход постепенный; ВСС — переходный к материнской засоленной породе горизонт скопления солей — карбонатных гипса (гнезда), легкорастворимых солей (прожилок); Сс — засоленная почвообразующая порода (рис. 14, б).

кой или ореховатой структуры, часто с выделениями карбонатов в виде белоглазки, гипса и легкорастворимых солей в нижней части горизонта; переход постепенный; ВСС — переходный к материнской засоленной породе горизонт скопления солей — карбонатных гипса (гнезда), легкорастворимых солей (прожилок); Сс — засоленная почвообразующая порода (рис. 14, б).

Типы солонцов: автоморфные, полугидроморфные, гидро-морфные.

Автоморфные солонцы образуются при непромывном водном режиме (глубина грунтовых вод 6...7 м) на засоленных почвообразующих породах. Они разделяются на подтипы: черноземные, каштановые, бурые полупустынные.

Солонцы черноземные распространены в черноземной зоне. Содержание гумуса в горизонте А] колеблется от 3...5 % (в солонцах черноземных солончаковых) до 5...7 % (в солонцах черноземных глубокозасоленных). Содержание обменного натрия варьирует от 10... 15 % (солонцы глубокозасоленные) до 30...40 % емкости поглощения (солонцы солончаковые). Каштановые солонцы менее гумусированы (1,5...4% в горизонте А]); гипс встречается выше (с 40 см), а солевые выделения (выцветы, прожилки, плесень) — с глубины 30...50 см. Солонцы бурые полупустынные имеют укороченный профиль, малогумусны (менее 1,5 % в горизонте А); карбонаты и гипс отмечаются на глубине 20...40 см. Обменного натрия в солонцовом горизонте содержится 20...40 % емкости поглощения.

Полугидроморфные солонцы распространены на не-дренированных равнинах, речных террасах в пониженных участках при временном скоплении поверхностных вод и залегании грунтовых вод на глубине З...6м (на суглинисто-глинистых отложениях) и 2,5...4 м (на песках и супесях). Часто в них проявляются процессы осолодения и признаки оглеения (сизые и охристые пятна в нижних горизонтах).

Гидроморфные солонцы развиваются в поймах рек, понижениях аридных зон при близком залегании минерализованных вод (1...3 м). Подсолонцовые горизонты сильно оглеены.

Солонцы разделяют на виды: по мощности надсолонцового горизонта А —корковые (менее 5 см), мелкие (5...10 см), средние (10... 18 см), глубокие (более 18 см); по содержанию обменного натрия в горизонте В] — малонатриевые (до 10 % емкости поглощения); средненатриевые (10...20%), многонатриевые (более 20%); по структуре горизонта В| — ореховатые, столбчатые, глыбистые. По глубине верхней границы залегания легкорастворимых солей солонцы подразделяют на солончаковые (выше 30 см), солончако-ватые (30...80 см), глубокосолончаковатые (80...150 см), глубокозасоленные (глубже 150 см), а по составу солей — на щелочные (содовые, содово-сульфатные, сульфатно-содовые, хлоридно-содо-вые, содово-хлоридно-содовые) и нейтральные (сульфатные,

хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные). К наиболее злостным относятся солонцы щелочные в лесостепях и степях, в южных районах Западной Сибири; встречаются они и на Северном Кавказе, в Ростовской области. Щелочные солонцы многонатриевые содержат обменный натрий в количестве 40...65 % емкости обмена.

Наряду с солонцами широко распространены солонцеватые черноземы, каштановые, бурые полупустынные, лугово-степные и луговые почвы с солонцовым горизонтом, в котором содержание обменного натрия колеблется от 3...5 до 15...20 % емкости обмена. Эти почвы подразделяются на слабосолонцеватые (содержат 3...10 % №+), среднесолонцеватые (10...15 %) и сильносолонцеватые (15...20 % емкости поглощения).

Солонцы характеризуются крайне неблагоприятными водно-физическими свойствами: низкой водопроницаемостью, влагоем-костью и диапазоном содержания активной влаги; большой липкостью и вязкостью; сильным набуханием во влажном состоянии и высокой плотностью, твердостью и трещиноватостью в сухом состоянии; их трудно обрабатывать. Солонцовые свойства усиливаются с насыщением коллоидов натрием и в присутствии обменного магния.

В надсолонцовом горизонте А(в связи с щелочным гидролизом наблюдаются остаточное накопление аморфной кремнекис-лоты, обеднение глинистыми минералами, оксидами алюминия! и железа. Горизонт В] обогащен коллоидами, оксидами железа и алюминия, глинистыми частицами; в нем возрастают емкость катионного обмена, содержание поглощенного натрия, значение рН.

В составе ППК солонцов кроме кальция и магния много обменного натрия (13...60 % емкости обмена), причем в содовых солонцах его больше. Часто в больших количествах содержится магний (25...45 % емкости поглощения). Щелочность солонцов высокая (рН 8... 10). В солонцах содержится много водорастворимых фульватов и гуматов, мало подвижных форм фосфора, что также свидетельствует об их низком плодородии.

22.4. СОЛОДИ

Солоди распространены преимущественно в лесостепной и степной зонах, реже в полупустынной на бессточных впадинах, в западинах, на слабодренированных равнинах и в лиманах. Наибольшие площади их находятся на Западно-Сибирской равнине, в Причерноморье.

Солоди — продукт рассоления солонцов и солонцеватых почв с замещением обменного натрия на водород в солонцовых горизонтах, а также с постоянным воздействием на незаселенные почвы

слабых растворов натриевых солей. При осолодении образуются легкоподвижные гумусовые вещества, которые вымываются атмосферными осадками из верхних горизонтов. Одновременно происходит и распад под воздействием щелочных растворов алю-мосиликатной части почв на кремнекислоту и полуторные оксиды; последние затем выносятся в нижние горизонты. В верхних же горизонтах накапливается аморфная кремнекислота и формируется осолоделый горизонт белесого цвета, обычно более легкий по гранулометрическому составу. Процессу выноса полуторных оксидов и органического вещества способствует оглеение, сопутствующее осолодению. В результате формируется профиль, морфологически напоминающий профиль дерново-подзолистых почв. Солоди на глубине 50...120 см могут содержать карбонаты,

слабых растворов натриевых солей. При осолодении образуются легкоподвижные гумусовые вещества, которые вымываются атмосферными осадками из верхних горизонтов. Одновременно происходит и распад под воздействием щелочных растворов алю-мосиликатной части почв на кремнекислоту и полуторные оксиды; последние затем выносятся в нижние горизонты. В верхних же горизонтах накапливается аморфная кремнекислота и формируется осолоделый горизонт белесого цвета, обычно более легкий по гранулометрическому составу. Процессу выноса полуторных оксидов и органического вещества способствует оглеение, сопутствующее осолодению. В результате формируется профиль, морфологически напоминающий профиль дерново-подзолистых почв. Солоди на глубине 50...120 см могут содержать карбонаты,

гипс.

Профиль солодей (рис. 14, в) имеет следующее строение: горизонт Ао или Ад — лесная подстилка или дернина (иногда торфянистого характера) мощностью до 4...8 см; в пахотных почвах отсутствует; горизонт А! — гумусово-элювиальный, темно-серый или серый, рыхлый, бесструктурный или комковато-пластинчатый, мощностью до 10...20 см; переход в горизонт А2 резкий; А2 — осолоделый горизонт, белесый, плитчатый, слоевато-чешуйчатый или пластинчатый, с многочисленными железомарганцевыми ржавыми пятнами и конкрециями (дробинки, бобовины), мощностью 5...25 см; переход постепенный; А2В — переходный неоднородно окрашенный горизонт (темно-бурый с белесыми пятнами или потеками), уплотненный, плитчато-мелкоореховатый, мощностью 5...15 см; переход заметный; В1 — иллювиальный горизонт, темно-бурый с гумусовыми затеками по трещинам, орехова-то-призмовидный, по граням структурных отдельностей отчетливо выражены коллоидная лакировка и белесая кремнеземистая присыпка, плотный, мощностью 40 см и более; переход постепенный; В2 — иллювиальный горизонт, бурый, с гумусовыми затеками, призматический, лакировка и присыпка уменьшаются; ВС или Вк —светло-бурый, переходный к почвообразующей породе горизонт, плотный, часто карбонатный (примерно с глубины 90 см), с выцветами или расплывчатыми пятнами и журавчиками карбонатов. Наличие иллювиально-карбонатного горизонта — морфологический признак, отличающий солоди от дерново-подзолистых почв. Если отсутствует карбонатный горизонт, то тогда их отличием является сочетание с засоленными почвами. Часто внизу профиля отмечается оглеение (присутствие ржавых и сизоватых пятен). Почвообразующая порода — чаще желто-бурая, плотная, карбонатная с редкими расплывчатыми пятнами или журавчиками карбонатов, наблюдаются железомарганцевые конкреции, сизые пятна.

В степных и полупустынных солодях в нижней части профиля встречаются легкорастворимые соли и гипс. Выделяют лугово-

степные (дерново-глееватые), луговые (дерново-глеевые), луго-во-болотные солоди, которые могут быть бескарбонатными, незаселенными, несолонцеватыми, солончаковатыми, солонцеватыми.

Выделяют виды солодей: по мощности горизонта А! — дернин-ные, или типичные (< 5 см), мелкодерновые (5... 10 см), среднедер-новые (10...20 см), глубокодерновые (>20см); по содержанию гумуса в горизонте А] — малогумусные, или светлые (< 3 %), сред-негумусные (З...6%), высокогумусные, или темные (> 6 %); по глубине осолодения (А1 + А2) — мелкие (< 10 см), среднемощные (10...20 см), глубокие (> 20 см).

Элювиальный горизонт А2 беден илистыми частицами, гумусом. Наибольшее количество ила характерно для иллювиального горизонта В. В горизонтах А] и А2 наблюдается кислая реакция. Значение рН постепенно увеличивается вниз по профилю (вплоть до нижней части горизонта В) под влиянием поглощенного натрия. В связи с присутствием в ППК даже в верхних горизонтах наряду с водородом катиона натрия структурные и водно-физические свойства солодей неблагоприятны. Они бесструктурны, длительное время переувлажнены, при обработке сильно заплывают и образуют корку при высыхании.

22.5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ И СОЛОДЕЙ

Солончаки можно использовать в сельскохозяйственном производстве только после их рассоления (удаления солей) с помощью сложных мелиоративных мероприятий. Радикальный метод опреснения почв — промывка. Нормы расхода воды на промывку зависят от степени засоления, влажности, гранулометрического состава, глубины залегания грунтовых вод. Промывные воды не должны вызвать подъем грунтовых вод. Промывку лучше проводить в осенне-зимний период, когда меньше испарение, и по глубокой вспашке, чтобы быстрее вымывались легкорастворимые соли. При этом необходимо создавать дренажную сеть для отвода промывных вод. Нецелесообразно осваивать труднопромывные солончаки^ когда на промывку нужно затратить более 15 тыс. м3 воды на 1га. Мелиорацию солончаков проводят, если это экономически обосновано.

После промывок в почвы вносят в повышенных дозах навоз, азотные и фосфорные удобрения, высевают солеустойчивые культуры (люцерну, джугару, донник, суданскую траву, просо, ячмень, пшеницу). На тяжелых почвах промывки сочетают с посевами риса. Особое внимание уделяют планировке, оптимизации поливных норм, числу и срокам полива, поддержанию уровня грунтовых вод на глубине ниже критической для предотвращения вторичного засоления. Верхний слой почв должен быть рыхлым, это

препятствует подъему грунтовых вод к поверхности. Вдоль каналов высаживают деревья, что способствует снижению уровня грунтовых вод в результате использования большого количества воды на транспирацию.

препятствует подъему грунтовых вод к поверхности. Вдоль каналов высаживают деревья, что способствует снижению уровня грунтовых вод в результате использования большого количества воды на транспирацию.

Солонцы в естественном состоянии — малопродуктивные пастбища. Для их сельскохозяйственного освоения требуется коренное улучшение, так как естественное плодородие солонцов низкое. Мелиорация солонцов и солонцеватых почв направлена на удаление из ППК натрия и замещение его кальцием, улучшение физических свойств. При неглубоком залегании гипса (менее 40 см) можно проводить глубокую вспашку трехъярусным плугом, чтобы перемешать солонцовый горизонт с гипсовым, а верхний сохранить на месте. Если пятна солонцовых почв небольшие, то применяют землевание.

При высоком содержании поглощенного натрия и низком содержании гипса в нижних горизонтах и особенно в присутствии соды наиболее эффективно гипсование, т. е. внесение сыромоло-того гипса (Са304 ■ 2Н20). Доза гипса для корковых солонцов 10...15 т/га, для среднестолбчатых — 5...12, для других солонцов и солонцеватых почв — 3...8 т/га.

Гипсование солонцов способствует коагуляции почвенных коллоидов, улучшению физических свойств, а также ликвидации щелочности.

От легкорастворимого сульфата натрия освобождаются с помощью орошения, снегозадержания или других приемов влагона-копления.

В связи с дефицитностью гипса используют молотый мел (ме-лование) или дефекат сахарных заводов совместно с навозом и физиологически кислыми азотными удобрениями. После мелиорации солонцов необходимы внесение в повышенных дозах навоза и посев солонцоустойчивых культур (донник, пырей бескорневищный и сизый).

Солоди, покрытые древесными насаждениями, целесообразно оставлять в прежнем виде, что положительно влияет на микроклимат прилегающих территорий, ослабляет силу ветров, способствует равномерному снегонакоплению на полях. Если солоди встречаются в виде небольших пятен среди пахотных почв, то применяют землевание — засыпку этих пяте

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 3436 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!