|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Уточнение содержания и границ криминалистической тактики, ее связей с криминалистической техникой и методикой. 15 страница

|

|

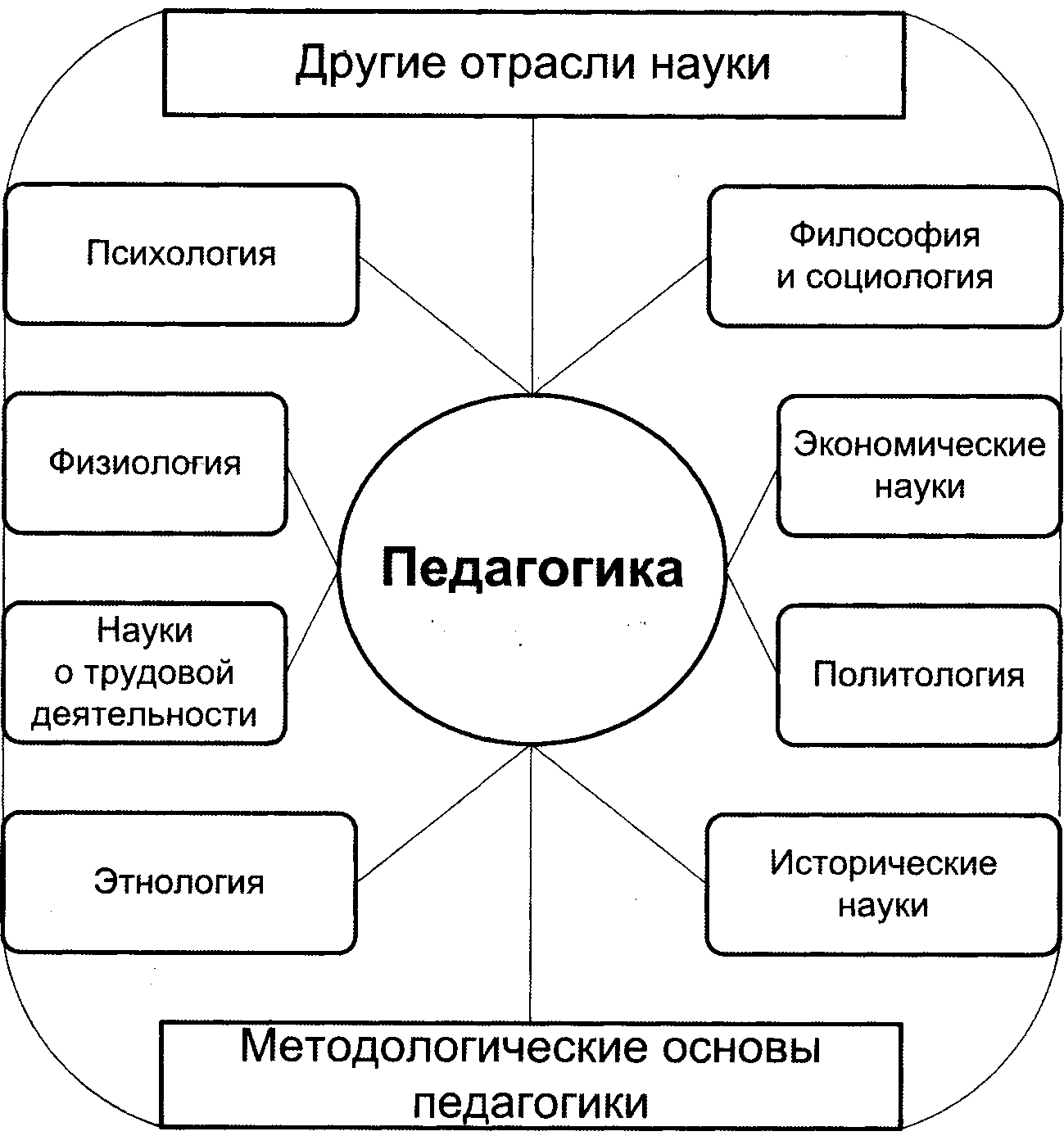

Науки о трудовой деятельности позволяют педагогике правильно формировать у людей качества, необходимые для различных видов профессиональной деятельности.

Политология раскрывает для педагогики проблемы, связанные с влиянием политических явлений и процессов на обучение и воспитание людей.

Этнология, позволяет педагогике правильно учитывать национальные и другие особенности людей, которые всегда являются представителями определенных этнических общностей и которые, кроме того, имеют свой специфический национальный опыт обучения и воспитания.

Исторические науки показывают педагогам историческое своеобразие развития человека и общества, воспитания и образования и т. д. в различные периоды развития людей и общества.

Методологические основы (общая, специальная и частная методология педагогики) дают возможность педагогике правильно осмысливать предметы и явления окружающей действительности, четко осознавать закономерности их функционирования и связи, существующие между ними, и на этой основе строить стратегию и тактику образования, обучения, воспитания, развития и психологической подготовки людей.

Кроме того, у многих других наук, имеющих совершенно различные и, казалось бы, очень далекие от педагогики области исследования, находится немало точек соприкосновения, из которых часто и возникают новые перспективные направления, связывающие различные отрасли знаний в неразъединимое целое. Таковы, например, отрасли, возникшие на стыке педагогики с точными и техническими науками — математическая, компьютерная педагогики, суггестология и др.. Сегодняшняя педагогика как одна из главных наук о человеке находится на острие общих научных исследований.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение педагогики как науки.

2. Что входит в предмет изучения педагогики?

3. Каковы задачи педагогики как науки?

4. Перечислите методологические основы педагогики как науки.

5. Дайте характеристику методам педагогики.

6. Раскройте структуру педагогики как науки.

7. Что определяет особенности педагогики как науки?

8. Охарактеризуйте своеобразие развития ребенка как объекта педагогики.

9. Перечислите основные этапы развития педагогической науки.

10. Охарактеризуйте взаимосвязь педагогики с другими науками.

Приложение VI

Схема 88. Предмет и задачи педагогики как науки

Схема 89. Методологические основы педагогики как науки

| Схема 90. Методы педагогики |

| Схема 91. Структура педагогики как науки |

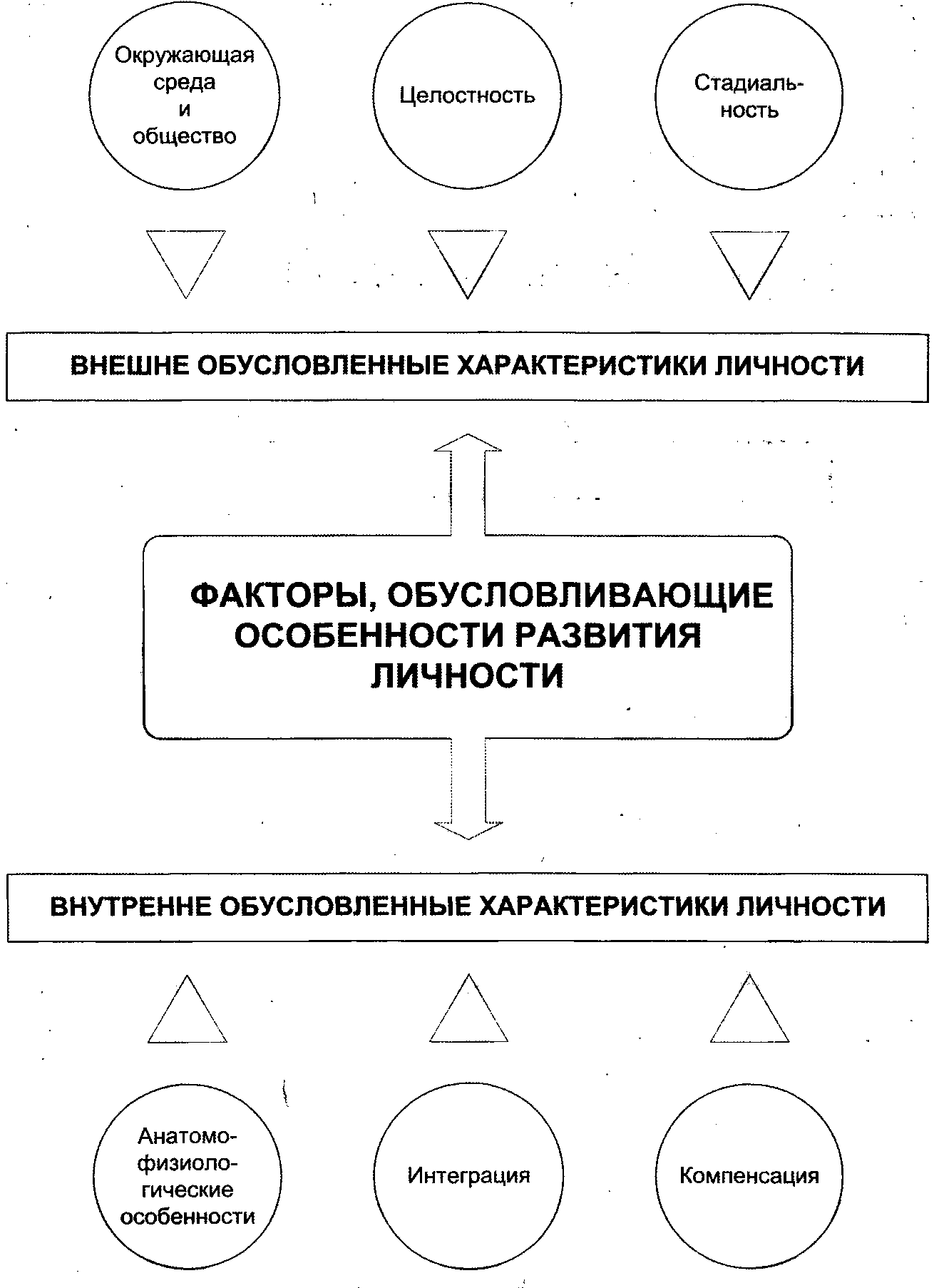

| Схема 92. Факторы развития личности в педагогике |

|

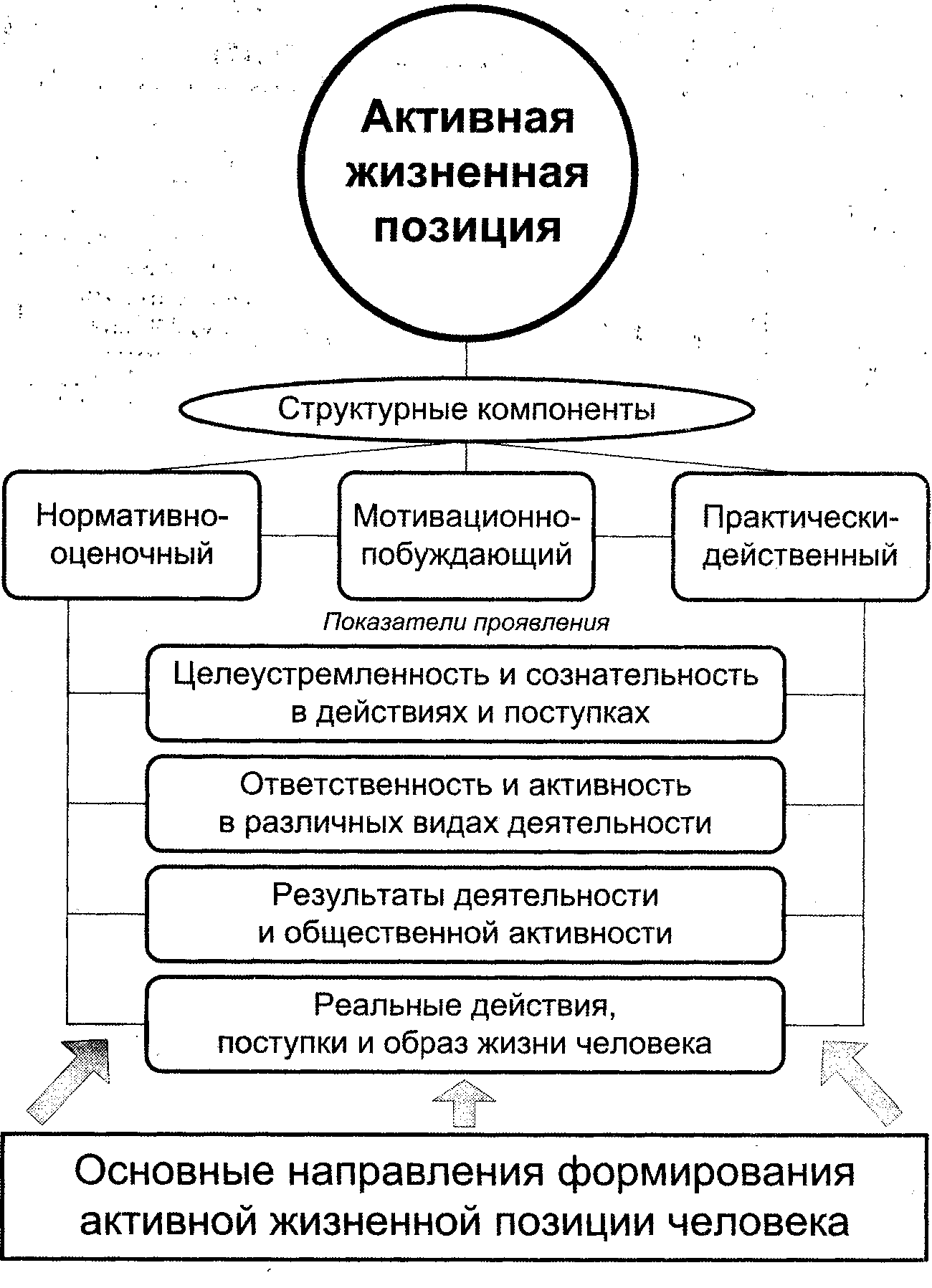

Схема 93.

| Схема 94. Этнопсихологический подход в педагогике |

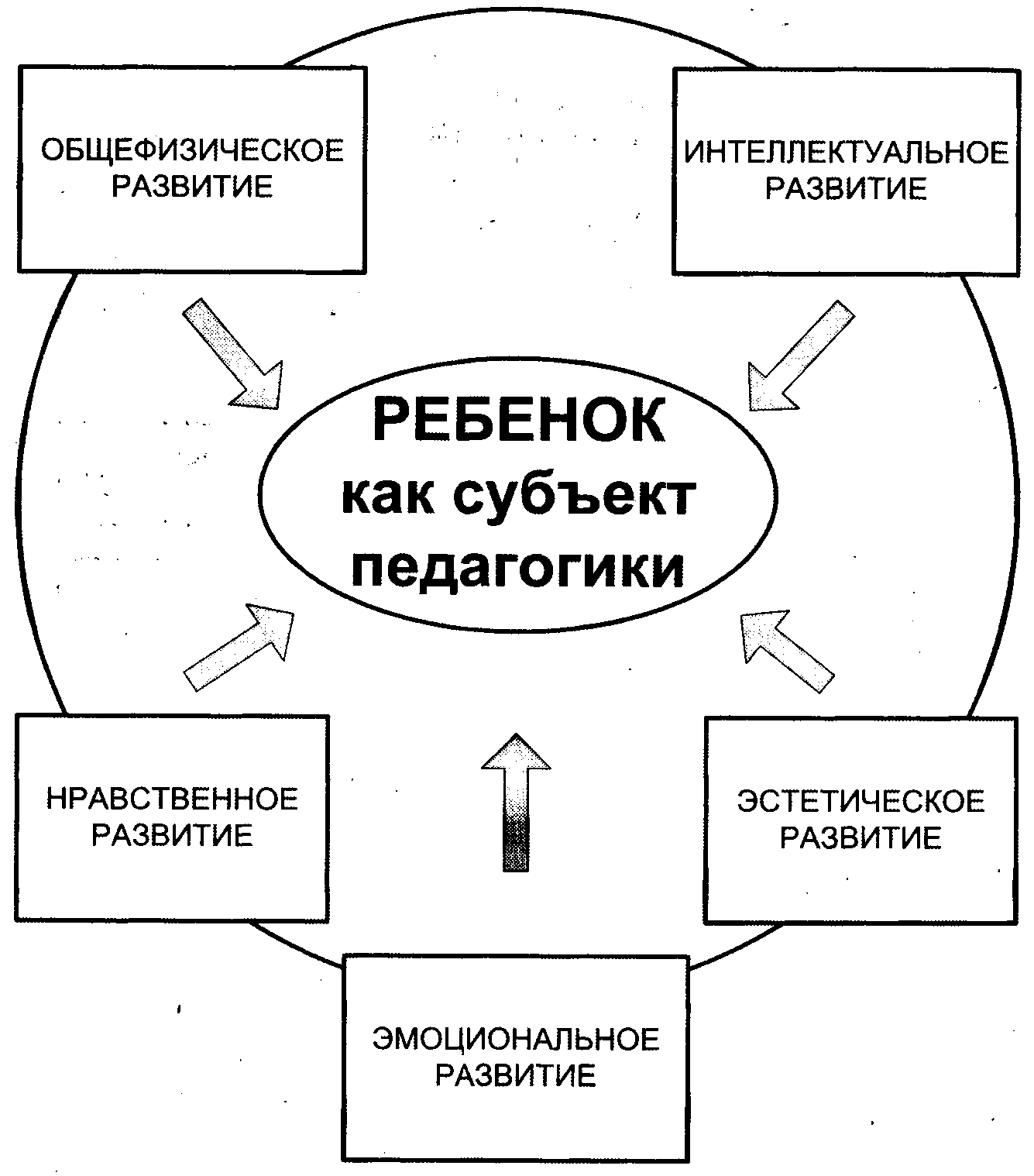

| Схема 95. Ребенок как субъект и объект педагогики |

Схема 96. Стадии развития ребенка как субъекта педагогики

| Схема 97. Этапы развития педагогики |

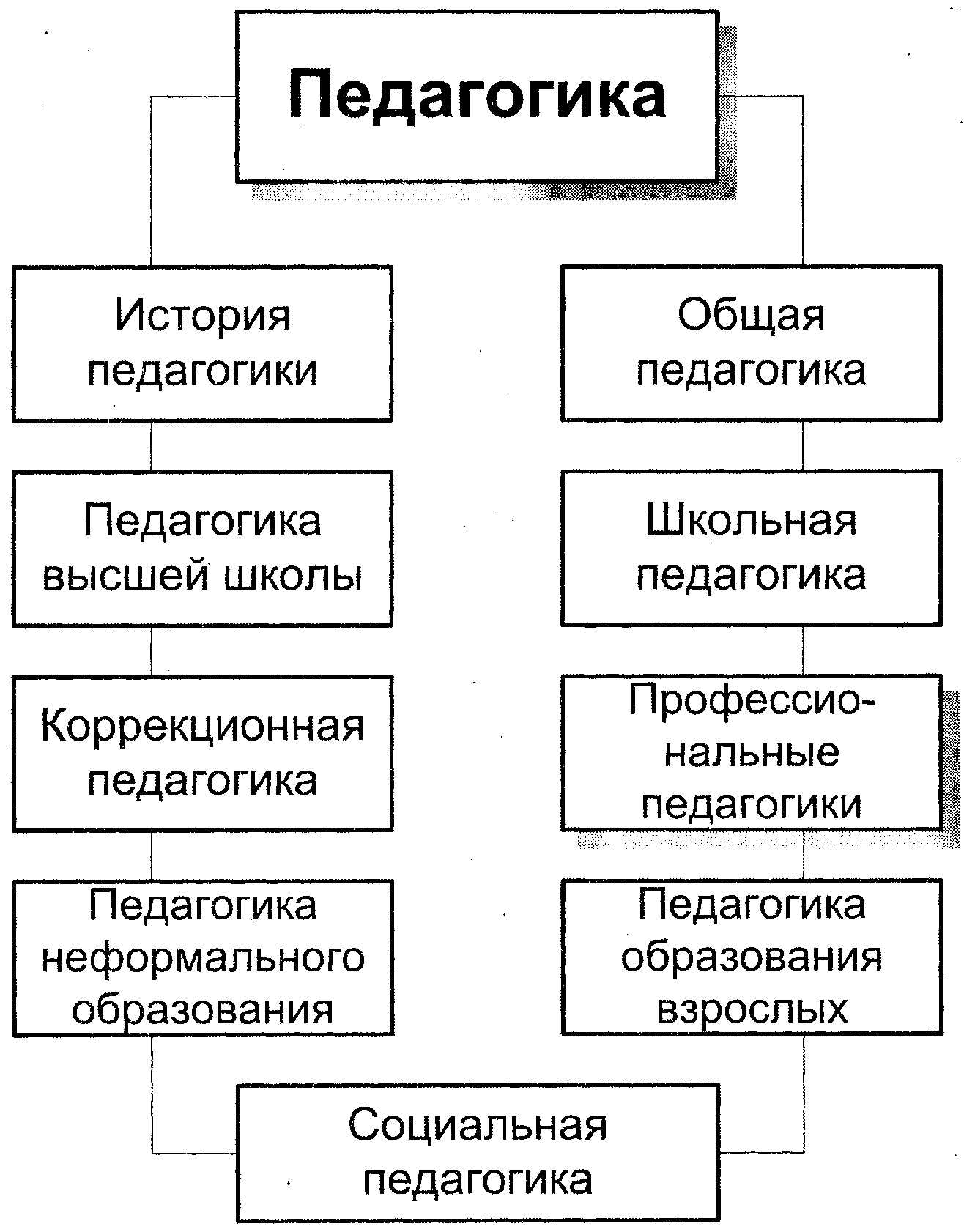

| Схема 98. Отрасли педагогики |

| Схема 99. Связь педагогики с другими науками |

ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ

Общая характеристика основных педагогических явлений и процессов

Обучение, воспитание и образование как общественные явления

Сущность и содержание педагогического процесса и педагогической деятельности

Обучение, воспитание и образование как общественные явления

Основными категориями педагогики, отражающими ее сущность и содержание, являются процессы обучения, воспитания и образования, которые в то же время являются и общественными явлениями.

Сущность и функции обучения. Обучение как общественное явление есть целенаправленная, организованная, систематическая передача старшим и усвоение подрастающим поколением опыта общественных отношений, результатов развития общественного сознания, культуры производительного труда, знаний об активном преобразовании и охране окружающей среды. В этом состоит его социальный смысл.

Обучение обеспечивает преемственность поколений, полноценное функционирование общества и соответствующий уровень развития личности. В этом заключается его объективное назначение в обществе и психологический смысл.

Главными механизмами освоения содержания в процессе обучения является целенаправленно организованная в специальных формах взаимодействия совместная деятельность детей и взрослых, обучаемых и обучающих, их содержательное познавательное общение.

Обучение зависит от конкретно-исторических условий. Различные эпохи и цивилизации оставляют свой отпечаток на его организации: отборе содержания материала для различных социальных групп, подборе методов идеологической обработки и манипуляции сознанием. В этом заключается его педагогический смысл.

В педагогике обучение понимается как специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия учителей и учеников. Его цель — усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования.

Основу обучения составляют знания, умения, навыки, выступающие со стороны преподавателя в качестве исходных (базовых) компонентов содержания, а со стороны учеников — в качестве продуктов усвоения.

Знания представляют собой совокупность усвоенных учеником сведений, понятий и представлений о предметах и явлениях объективной действительности.

Навыки — это усвоенные автоматизированные двигательные, сенсорные и умственные действия, выполняемые точно, легко и быстро при незначительном напряжении сознания и обеспечивающие эффективность деятельности человека.

Умения — это достигнутая в процессе обучения возможность человека творчески применять знания и навыки и достигать желаемого результата в непрерывно меняющихся условиях практической деятельности.

Сообщая обучаемым те или иные знания, педагоги всегда придают им необходимую направленность, формируя как бы попутно, а на самом деле весьма обстоятельно важнейшие мировоззренческие, социальные, идеологические, нравственные и многие другие установки. Поэтому обучение имеет воспитывающий характер. Точно так же мы должны признать, что в любом воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем, воспитывая — обучаем. Области понятий «обучение» и «воспитание» частично перекрываются.

Сущность обучения наиболее полно и ярко проявляется в его функциях. Среди них на первом месте наиболее существенная — функция формирования у людей знаний, навыков и умений. В ходе ее реализации у индивидов формируются и закрепляются основные необходимые для всех случаев жизни и деятельности знания, навыки и умения.

Следующей функцией обучения является формирование мировоззрения человека. Оно формируется у детей и взрослых объективно, постепенно, по мере обобщения знаний, позволяющих судить об окружающем мире.

В неразрывной связи с предыдущими функциями находится функция развития личности и самостоятельного мышления. Развитие человека есть количественный и качественный рост его физических, физиологических и психических характеристик, среди которых выделяются прежде всего интеллектуальные.

Большое значение имеет и профюриентационная функция обучения. В процессе обучающего и производительного труда, приобретая конкретные знания и навыки в области той или иной профессиональной деятельности, формируется интерес к ней.

Функция подготовки к непрерывному образованию ориентирует человека на активное участие в производстве и общественных отношениях, готовит к практической деятельности, нацеливает на постоянное совершенствование своей политехнической, профессиональной, общеобразовательной в целом подготовки.

Функция креативности нацеливает личность на непрерывное развитие ее всесторонних качеств.

Роль и значение воспитания. Как общественное явление воспитание — сложный и противоречивый социально-исторический процесс вхождения, включения подрастающих поколений в жизнь общества, в быт, общественно-производственную деятельность и отношения между людьми. Оно обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений.

Воспитание функционирует в системе других общественных явлений. Необходимость подготовки производительных сил общества есть коренная социальная потребность, основа возникновения, функционирования и развития воспитания как общественного явления. Основой содержания воспитания как общественного явления всегда было освоение производственного опыта и навыков к труду.

Определенный уровень развития производительных сил обусловливает характер воспитания: его направленность, содержание, формы, методы. Для гуманистической, демократической педагогики целью становится сам человек, его всестороннее и гармоничное развитие на основе единства природных дарований и требований развивающейся общественной жизни, в том числе производства.

Воспитание и язык, культура. Язык и культура в значительной мере обеспечивают педагогический процесс, овладение детьми опытом человечества, нормами воспитания, совместной деятельности людей но удовлетворению их потребностей.

Воспитание тесно связано с формами общественного сознания (политикой, моралью и нравственностью, правом, наукой, искусством, религией). Формы общественного сознания представляют собой духовную питательную среду воспитания.

Политика использует воспитание в качестве одного из каналов своего утверждения в обществе, в сознании подрастающего поколения.

Мораль и нравственность буквально с момента рождения становятся содержанием воспитания. Ребенок застает в обществе определенную систему моральных норм, а воспитание — приспосабливает его к ним.

Право предполагает внедрение в сознание детей идей недопустимости пренебрежения нормами нравственности, ведущего человека к нарушению закона. Нравственное поведение совпадает с требованиями закона, а безнравственное ведет к его нарушению.

Наука ориентирует на постепенное овладение ребенком системой объективно-достоверных, проверенных практикой знаний и навыков, являющихся реальной и необходимой базой для вступления в общественно-производственную жизнь, получения любого специального образования.

Искусство формирует художественное познание мира, порождает эстетическое отношение к жизни, творческий подход к общему развитию человека, а также оказывает содействие гражданскому и духовно-нравственному становлению личности.

Религия отражает и объясняет явления природы и общества не на основе науки, а на базе религиозной веры в сверхъестественные силы, загробный мир. В то же время она вносит свой вклад в воспитательный процесс, формирование мировоззрения человека.

Воспитание в педагогике употребляется в широком и узком значении.

В широком педагогическом значении воспитание — это целеустремленное, организованное формирование у людей устойчивых взглядов на окружающую действительность и жизнь в обществе, научного мировоззрения, нравственных идеалов, норм и отношений, развитие у них высоких морально-политических, психологических и физических качеств, а также привычек поведения, соответствующих требованиям социального окружения и деятельности.

В узком педагогическом значении воспитание -- это процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач.

Кроме воспитания педагогика изучает и самовоспитание, под которым понимается целенаправленная активная деятельность человека по формированию и развитию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. Жизнь убедительно доказала, что самовоспитание выступает непременным условием совершенствования человеческой личности.

Среди содержательных компонентов самовоспитания следует в первую очередь выделять:

• глубоко осознанные цели и задачи, выработанные и принятые человеком жизненные идеалы, которые лежат в основе программы самосовершенствования;

• глубоко осмысленные и принятые для себя требования, предъявляемые к деятельности и личности;

• идейно-политические, профессиональные, психолого-педагогические, этические и другие знания о протекании, содержании и методике самовоспитания и умение заниматься им в любых условиях и обстоятельствах жизни;

• наличие внутренней установки, развитого самосознания, способности к объективной критической оценке своего поведения и необходимого уровня общего, интеллектуального, идейно-политического и профессионального развития;

• определенную степень совершенствования волевых качеств и наличие привычек эмоционального саморегулирования, особенно в трудных и сложных ситуациях, экстремальных условиях.

Исходным компонентом самовоспитания, как и любого другого вида деятельности, являются потребности и мотивы — сложные и глубоко осознанные внутренние побуждения к систематической и активной работе над собой.

Содержательная сторона процесса самовоспитания включает в себя различные аспекты развития личности человека: идейно-политический, профессиональный, нравственный, этический, педагогический, правовой, эстетический, физический и др. Каждый из них требует специальной практической работы по самовоспитанию у себя специфических качеств и связан с составлением программы по самовоспитанию, которая предусматривает развитие ума, чувств, воли, формирование разнообразных убеждений и привычек поведения. В то же время эти сферы развития личности человека тесно связаны между собой, зависят друг от друга и, естественно, требуют комплексного подхода к их самовоспитанию, постоянных процессов проверки и самоконтроля, корректировки самовоспитания, непрерывного руководства им.

Существенную роль в этом играют самопознание и самоанализ человеком своих действий, поступков, поведения, которые предполагают критическое отношение к себе, к уровню развития своих личностных качеств, к состоянию, возможностям, духовным и физическим силам. Это, в свою очередь, связано с самооценкой, без которой невозможно самоопределиться и самоутвердиться в жизни, в социальной среде и социальных группах.

Особенности самовоспитания выражают его психологические предпосылки, основные условия и используемые в его процессе методы.

Психологические предпосылки самовоспитания предполагают определенный уровень развития личности, ее готовности и способности к самоизучению, самоосознанию, самооценке, к сравнению своих поступков с поступками других людей, самокритичному отношению к своей деятельности, выработку устойчивых установок на постоянное самосовершенствование. Как самостоятельная и систематическая сознательная деятельность человека самовоспитание направлено на преодоление всего отрицательного, негативного в сознании, в отношениях, в поведении и действиях человека. В этом случае самовоспитание выступает как внутренняя основа процесса самостоятельного перевоспитания личности.

Условия, способствующие самовоспитанию, означают, что в ходе его требуется глубоко осознанное, целенаправленное и самокритичное отношение человека как к самому себе, так и к действиям окружающих людей, определенные чувства переживания того, что ему недостает воспитанности, а также большие, иногда предельные волевые усилия в достижении поставленных целей по саморазвитию.

Самовоспитание осуществляется с помощью различных общих и специфических методов, средств и приемов. К наиболее общим методам самовоспитания относятся: самообязательства, самоорганизация личной жизни и профессиональной деятельности, самоотчет и др.

Образование как результат обучения и воспитания. Под образованием обычно понимают, во-первых, процесс поиска и усвоения человеком определенной системы знаний, навыков и умений и, во-вторых, результат этого усвоения, выраженный в определенном уровне развития познавательных сил, а также теоретической и практической подготовке человека.

Образование есть относительный результат процесса обучения, выражающийся в формируемой у людей системе знаний, умений и навыков, отношений к явлениям природы и общественной жизни. Вместе с тем оно представляет собой и процесс изменения, развития, совершенствования сложившейся системы знаний и отношений личности в течение всей жизни, абсолютную форму бесконечного, непрерывного овладения новыми знаниями, умениями и навыками в связи с изменяющимися условиями жизни, ускоряющимся научно-техническим прогрессом.

Образование — не только сумма знаний, но и основа психологической готовности человека к непрерывности в накоплении знаний, их переработке и совершенствованию. В процессе образования человек овладевает содержанием знаний о природе, обществе, мышлении, способах деятельности, позволяющих ему занять определенное положение среди людей, достигать конкретных целей и результатов в профессиональной деятельности, взаимодействии и общении с другими индивидами.

Образование вооружает человека системой интеллектуальных и практических навыков и умений, позволяющих ему решать любые проблемы, возникающие в его жизни и профессиональной деятельности. В процессе получения образования человек накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, к другим людям, что дает ему возможность, с одной стороны, самосовершенствоваться, развивать свою психику и внутренний мир, и, с другой — поддерживать взаимовыгодные отношения с социальной средой.

Наконец, в ходе образования человек накапливает опыт творческой деятельности, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности.

Результатом образования является всестороннее развитие личности, т. е. формирование человека, имеющего широкие и устойчивые знания, навыки и умения, сочетающего в своей деятельности физический и умственный труд, производящего материальные и духовные блага для общества, гармонически развитого в физическом и духовном отношении, активного общественного деятеля, человека с высокими нравственными идеалами, с развитым эстетическим вкусом, с разносторонними материальными и духовными потребностями.

В настоящее время огромный объем знаний, накопленных человечеством, не позволяет утверждать, что человек когда-нибудь сумеет овладеть ими полностью даже после очень длительного обучения. Получение образования свидетельствует лишь об овладении заданным объемом систематизированных знаний, умений в определенной области и достижении необходимого для выполнения профессиональных действий уровня самостоятельного мышления.

Главные критерии образованности — системность знаний и системность мышления проявляются в том, что человек способен самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений. В древнем афоризме: «Образование есть то, что остается, когда все выученное забывается» — есть большая доля истины.

В нашей стране образование имеет свои особенности и специфическое, содержание, которые обусловлены существующими у нас системой, учреждениями и принципами образования.

Система образования включает в себя дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное и высшее образование.

Дошкольное образование - образование, получаемое воспитанниками в сети дошкольных образовательных учреждений или под руководством родителей.

Общее образование — образование, включающее три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.

Дополнительное образование — образование, полученное в музыкальных и художественных школах или по программам, выходящим за пределы государственных образовательных стандартов.

Среднее профессиональное образование — совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки специалистов среднего звена, полученных на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования в средних специальных учебных заведениях или на первой ступени в образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Высшее профессиональное образование — образование, имеющее целью подготовку (и переподготовку) специалистов соответствующего профиля и уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего или среднего профессионального образования, реализуемое в высших учебных заведениях.

К учреждениям образования относятся детские сады, ясли, школы, гимназии, лицеи, техникумы, колледжи, высшие учебные заведения.

Образование строится на соблюдении определенных принципов, которые отражают направленность образовательной деятельности. К ним обычно относят: автономность, адаптивность, демократизацию, единство культурного и образовательного пространства.

Автономность образования — один из основных принципов государственной политики в области образования, гарантирующий возможность образовательных учреждений самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, порядок и периодичность промежуточной аттестации, систему оценок обучающихся (воспитанников).

Адаптивность образования — один из основных принципов государственной политики в сфере образования: приспособление системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся (воспитанников).

Демократизация образования — один из основных принципов государственной политики в области образования, предполагающий ликвидацию монополии государства на образование и переход к общественно-государственной системе, в которой личность, общество и государство являются полноправными партнерами.

Единство культурного и образовательного пространства — один из основных принципов государственной политики в области образования, обеспечивающий связь федеральной программы развития образования с национальными, региональными и муниципальными программами, учитывающими местные уровни социально-экономического и культурного развития, а также особенности местных образовательных систем.

Кроме того, педагогика уделяет большое внимание самообразованию, которое представляет собой целеустремленную работу человека по расширению и углублению своих знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых навыков и умений. Это исключительно нужная плодотворная форма развития социальных и профессиональных качеств личности. Благодаря самообразованию обновляется ее интеллектуальный потенциал, повышается идейно-теоретический уровень, совершенствуются ум и воля, профессиональное мастерство и культура. Вот почему необходима упорная систематическая работа над своим самообразованием. И это обязанность всех без исключения людей.

Самообразованием должны заниматься практически все люди, однако его объем и характер может быть не у всех одинаков. Многое здесь зависит от индивидуальных особенностей человека, конкретных условий его жизни и деятельности.

Личность, обладающая высокой культурой, исходит из того, что от нее требуются всесторонние знания о своей жизни и деятельности, основательная практическая подготовка, глубокое понимание происходящего вокруг. Ей не обойтись без серьезных знаний педагогических и психологических основ обучения и воспитания, без всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых жизнью вопросах.

Для значительной части людей конечной целью педагогического самообразования все чаще становится приобщение к творческому поиску, эксперименту, всестороннему исследованию и осознанию необходимости своего самосовершенствования.

Для обеспечения целеустремленности и систематичности занятий по самообразованию опытные люди составляют соответствующий план, в котором предусматриваются объем и очередность намечаемой работы, сроки, отводимые на ее осуществление, целевая установка по каждому виду самостоятельной деятельности. Хороший план экономит время, спасает от суеты, когда все делается впопыхах, а следовательно — дольше и хуже.

Основной инструмент духовного развития человека — чтение. Общение с книгой — это заочное общение с мудрейшими людьми мира. В эпоху возрастающего количества печатных изданий и необходимости их своевременного изучения остро встал вопрос о технике чтения. С одной стороны, она должна обеспечивать быстрый просмотр новых поступлений интересующей литературы, а с другой — глубокое изучение необходимых материалов. В этой связи люди с высокой педагогической культурой к книгам подходят дифференцированно и владеют, как правило, двумя способами чтения: углубленным и скоростным.

Главная задача самообразования — это самостоятельное развитие и совершенствование личности. Красота ее проявляется в единстве духовности и реальных отношений к миру. Культурно-образовательная характеристика идеального человека состоит в том, что он непрерывно обогащает себя знанием духовных богатств, умениями и навыками самосовершенствования. Всем этим и достигается гармония истины, добра и красоты, реализуется идеал всесторонне развитого и подготовленного к реальной жизни человека.

В отличие от идеала цель самообразования состоит в том, чтобы сформировать из себя реальную, устойчивую личность, способную в новых социально-экономических и политических условиях вносить ощутимый вклад в совершенствование общественной жизни и самого себя. Это достигается, возможно, более полным развитием ее сущностных духовных и физических сил, способностей, дарований и талантов.

Общая стратегия самообразования гуманной, демократической, максимально подготовленной личности заключается в обеспечении себе возможности всестороннего духовного развития, формирующего внутреннюю интеллектуально-нравственную свободу выбора поведения и способность отстаивать свои жизненные позиции.

Достигается это в результате постоянной самостоятельной работы человека над литературой, в которой он находит примеры для подражания и саморазвития. В связи с этим важное значение приобретает умение ориентироваться в потоке информации. Оно складывается из знания источников информации, их сильных и слабых сторон, умения находить нужную информацию, быстро и правильно ее оценивать, оперативно определять пути и условия использования полученных данных в теоретической или практической деятельности.

Затем человек начинает на основе прочитанного и выбранного в качестве образца для подражания осуществлять самостоятельные упражнения и тренировки, позволяющие вырабатывать и закреплять те качества, которые необходимы для практической деятельности.

Большая роль в процессе самообразования принадлежит также выполнению человеком самостоятельных практических заданий, которые он разрабатывает для дальнейшего самосовершенствования. Они позволяют шлифовать его профессиональные качества, проверять их в практической деятельности с учетом тех знаний, которые человек усвоил, и новой информации об их проявлении, получаемой в непосредственном процессе саморазвития.

И, наконец, всесторонне образованный человек постоянно следит за новыми достижениями общества в ходе работы с аудиовизуальными средствами, накапливая, а затем и впитывая с их помощью новые знания и навыки, необходимые для самосовершенствования и саморазвития.

Обучение, воспитание и образование в настоящее время продолжают совершенствоваться. Изменения, происходящие в жизни и деятельности людей, предъявляют определенные требования к ним. В настоящее время для обучения, воспитания и образования характерны:

• гуманизация, т. е. максимальное их ориентирование на запросы и чаяния людей; учет и правильное развитие их индивидуальных и социально-психологических особенностей, навыков и умений; заботливое и правильное отношение к каждому из них;

• обеспечение взаимодействия семьи и школы, предполагающее координацию образовательных, воспитательных и обучающих усилий родителей и учителей и позволяющее повысить эффективность образования, обучения и воспитания;

• активизация учебно-воспитательного процесса, ориентирующая учителей и воспитателей на всестороннее развития форм и методов образования, обучения и воспитания, интенсивное и все возрастающее их применение, тем самым способствующее развитию знаний, навыков и умений учащихся;

• гарантирование ученического самоуправления, предусматривающего все большее участие самих учащихся в организации, осуществлении и контроле процесса образования, обучения и воспитания, позволяющего им еще лучше осознать и преодолевать встречающиеся в его ходе трудности и тем самым осознавать свою ответственность за его осуществление;

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 1916 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!