|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Опорное давление вокруг выработок

|

|

Опорное давление – это повышенное (по сравнению с исходным, существовавшим до проведения выработки) горное давление, возникающее в близи горных выработок вследствие перераспределения исходных напряжений. Высокая концентрация полей напряжений при сооружении горной выработки, как правило, формируется за счет упругих характеристик пород. В результате окружающие выработку породы начинают воспринимать объемный вес вышележащей толщи пород.

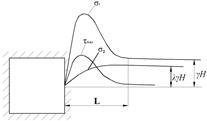

После перераспределения начальных исходных напряжений в кровле и в почве выработки возникают области пониженных напряжений, а в бортах – зоны повышенных их концентраций (опорное давление) (рис. 3.2).

|

Рис. 3.2. Опорное давление - эпюры распределения напряжений: σ 1 – максимальные главные напряжения, σ 2 – тоже минимальные, τ max – максимальные касательные напряжения, L – зона влияния выработки (зона опорного давления).

Зона влияния опорного давления зависит от конфигурации и поперечного сечения выработок, их количества, взаимного расположения (рис. 3.3).

а б

Рис. 3.3. Распределение опорного давления.

а – при обособленных выработках; б – сближенных выработках: у1 – опорное давление от выработки № 1; у2 – тоже от № 2; у1+у2 – общее опорное давление.

Основным показателем, характеризующим величину опорного давления, является коэффициент концентрации напряжений:

, ,

| (3.2) |

где  – главные максимальные напряжения.

– главные максимальные напряжения.

В условиях, когда исходное природное поле напряжений характеризуется тектоническими силами, максимальной деформацией является сближение боковых стенок выработки. Высокая концентрация напряжений при этом образуется в кровле и почве выработки, а зоны разгрузки – в бортах. Характерный вид выработки после разрушения кровли высокими тектоническими напряжениями показан на рис. 3.4. В практике довольно часто разрушение пород в кровле выработок при наличии в массиве высоких тектонических напряжений происходит в динамической форме.

| Рис. 3.4. Характер разрушений пород при действии тектонических напряжений. |

Существуют две формы проявления горного давления: статическая – деформирование, разрушение и смещения массива пород с постепенной потерей его устойчивости, и динамическая – разрушение протекает с большой скоростью подобно взрыву.

Динамические проявления горного давления по мощности, интенсивности, характеру проявления и последствиям подразделяются на:

■ горно-тектонические удары; ■ горные удары; ■ микроудары; ■ толчки;■ стреляния.

Им обязательно предшествуют более слабые по выделению энергии внешние признаки динамического проявления горного давления: ■ интенсивное заколообразование,

■ шелушение руд (пород) на контурах выработок и целиков.

Горно-тектонический удар – мгновенное разрушение руды (породы) в глубине массива, вызывающее хрупкое разрушение в выработках и целиках в форме горного удара, как правило, на больших площадях. Сопровождается сильным сотрясением массива, резким звуком, образованием большого количества пыли и воздушной волной. Сейсмостанциями горно-тектонический удар регистрируется, как техногенное землетрясение. Влечет за собой остановку работы рудника в целом.

Горный удар - мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части массива, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в выработку с тяжелыми последствиями: нарушение крепи, смещение машин, механизмов, оборудования, вызывающее нарушение технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком, сильным сотрясением горного массива, образованием большого количества пыли и воздушной волной. Влечет за собой остановку работы участка.

Микроудар – мгновенное хрупкое разрушение руды (породы) на контуре выработок или целиков с выбросом в горные выработки без нарушения технологического процесса, возможно локальное нарушение крепи. Сопровождается звуком, сотрясением массива и образованием пыли.

Толчок – хрупкое разрушение руды (породы) в глубине массива без выброса в выработку. Сопровождается звуком, сотрясением массива. Возможно появление пыли, падение заколов, обрушение отдельных участков выработок, шелушение (пород) руд на обнажении, образование трещин в бетонной крепи.

Стреляние - отскакивание от массива линзовидных пластин руды (породы) различных размеров с острыми краями с резким звуком, напоминающим выстрел.

К внешним признакам, характеризующим удароопасное состояние массива горных пород, относятся следующие формы динамического проявления горного давления, (признаки приводятся в убывающем по степени удароопасности порядке):

интенсивное заколообразование – возникновение заколов вслед за их оборкой. Происходит по ненарушенному массиву и не связано с трещиноватостью, слоистостью и сланцеватостью. Сопровождается треском. Образующиеся и отделяющиеся при этом плиты повторяют по форме контур выработки;

шелушение – разрушение руды (породы) по контуру выработки на отдельные пластинки, имеющие, чаще всего, чечевицевидную форму с заостренными краями. Место шелушения в выработке из-за постоянного осыпания пластин всегда выглядит «свежим», не запыленным.

Факторы, определяющие возможность возникновения удароопасных ситуаций.

Важнейшими факторами, определяющими возможность возникновения удароопасных ситуаций, являются:

· способность массива горных пород к упругому деформированию и накоплению потенциальной энергии упругих деформаций,

· склонность руд (пород) к хрупкому разрушению,

· высокий уровень напряжений, действующих на контурах подготовительных, нарезных и очистных выработок, в целиках.

Месторождения или их части (залежи на разных горизонтах) подразделяются на неопасные по горным ударам, склонные к горным ударам и опасные по горным ударам.

К склонным к горным ударам относятся месторождения (или их части), в пределах которых имеются руды (породы) с высокими упругими свойствами и хрупким характером разрушения.

Способность массива горных пород накапливать упругую энергию определяется соотношением упругой и полной (упругой и необратимой) деформации в момент разрушения при испытаниях образцов руды (породы) на сжатие.

Под хрупким характером разрушения понимается способность пород резко высвобождать накопленную в процессе нагружения потенциальную энергию упругих деформаций при достижении ими предельного напряженного состояния. Склонность пород к хрупкому (динамическому) разрушению устанавливается по соотношению модуля упругости Е и модуля спада М, который характеризует запредельные деформации разрушающейся породы (рис. 3.5).

| Рис. 3.5. Соотношение модуля упругости Е и модуля спада М на стадиях упругого и запредельного деформирования на полной диаграмме деформирования породы. |

Способность горных пород хрупко разрушаться устанавливают путем испытания образцов на специальных прессах. В результате получают полную диаграмму деформирования горных пород не только на упругой стадии до разрушения, но и за пределом прочности в ходе разрушения образца.

Склонными к горным ударам считаются руды (породы), у которых модуль спада превышает модуль упругости

В табл. 3.1 приведены примеры месторождений, на которых происходили горные удары.

Таблица 3.1 Месторождения СНГ, склонные к горным ударам

| Месторождение | Породы, руды, склонные к горным ударам | Критическая глубина, м | Предел прочности на одноосное сжатие, МПа |

| Жезказганское | Серые песчаники | 100-150 | |

| Орловское | Сплошные и вкрапленные в кварце полиметаллические, смешанные, медные руды | 80-140 | |

| Северо-Уральские бокситовые рудники | Порфиры, брекчии, туфопесчаники, известняки, бокситы | 80-100 | |

| Талнахское, Октябрьское | Сплошные сульфидные руды, роговики, аргиллиты, габбро-долериты | 85-110 | |

| Гайское | Порфириты, диабазы, колчедан | 90-130 | |

| Огневское | Граниты | 80-160 | |

| Николаевское | Известняки, порфириты, туфы | 100-150 | |

| Южное | Песчаники | 100-150 | |

| Таштагольское | Сиениты, диориты, скарны железные руды | 95-160 | |

| Шерегешевское | Порфириты, скарны | до 200 |

Склонность породы к горным ударам устанавливается по наклонам диаграммы на упругой и запредельной стадиям. Если запредельная ветвь полной диаграммы деформирования круче, чем упругая, т.е. М/Е ³ 1 (модуль спада М превышает модуль упругости Е), то такую породу признают склонной к горным ударам.

К опасным по горным ударам относятся месторождения или те их части (залежи, горизонты), на которых имеются склонные к горным ударам руды (породы), а действующие напряжения на контурах выработок и в конструктивных элементах систем разработки достигают уровня, при котором возможно хрупкое разрушение горных пород.

К удароопасным относят месторождения или те их горизонты, на которых имели место микроудары и горные удары. Глубина, начиная с которой на месторождении появились горные удары, называется критической глубиной.

Прогноз удароопасности по дискованию керна.

По степени опасности возникновения горных ударов участки массива вокруг выработок разделяют на две категории: «Опасно» или «Неопасно». Категории удароопасности определяются локальными методами прогноза.

Локальный прогноз удароопасности участков массива производится одним или несколькими методами, основными из которых являются:

■ по дискованию керна при колонковом бурении геологоразведочных или контрольных скважин;

■ геофизические способы.

Категория «Опасно» соответствует такому напряженному состоянию массива в приконтурной части выработки, при котором может произойти горный удар. Такой участок выработки должен быть приведен в неудароопасное состояние. До приведения выработки в неудароопасное состояние запрещается ведение горных работ и передвижение людей, не связанных с проведением профилактических мероприятий.

Категория «Неопасно» соответствует неудароопасному состоянию массива и не требует проведения противоударных мероприятий. При этом сохраняется необходимость прогноза удароопасности.

Метод прогноза удароопасности массива по дискованию керна является базовым. Другие существующие и новые методы, методики и критерии оценки удароопасности должны сверяться на сходимость с результатами базового метода.

Рис. Дискование керна

Опыт разработки удароопасных месторождений в СНГ и других странах показал, что склонность руд (пород) к накоплению упругой потенциальной энергии и к хрупкому разрушению, а также близость уровня действующих напряжений к пределу прочности пород надежно определяется по эффекту деления керна породы (руды) на выпукло-вогнутые диски при бурении скважин кольцевыми коронками (рис. 3.6). Причем, выпуклость дисков направлена от выработки вглубь массива.

Информация, получаемая по дискованию керна, является комплексной характеристикой состояния массива. Она отражает и прочностные свойства руды, и степень ее хрупкости, и величину напряжений, действующих в массиве. Свойство разрушения керна на диски определяет склонность руд (пород) к хрупкому разрушению, а толщина дисков – уровень напряженности массива.

Толщина дисков t, на которые разрушается керн диаметром d, зависит от величины напряжений s, действующих в массиве по нормали к оси скважины, и от диаметра керна. Чем больше действующие напряжения, тем интенсивнее процесс образования дисков, тем меньше толщина дисков керна. При равных напряжениях толщина дисков больше у керна большего диаметра (рис. __).

Толщина дисков t, на которые разрушается керн диаметром d, зависит от величины напряжений s, действующих в массиве по нормали к оси скважины, и от диаметра керна. Чем больше действующие напряжения, тем интенсивнее процесс образования дисков, тем меньше толщина дисков керна. При равных напряжениях толщина дисков больше у керна большего диаметра (рис. __).

Рис. Толщина дисков керна разного диаметра

Величину действующих в массиве напряжений s определяют в долях от прочности породы на одноосное сжатие s0 по соотношению толщины дисков к диаметру керна t/d по диаграмме, представленной на рис. 3.8. Она является универсальной для всех типов пород, склонных к горным ударам.

Величину действующих в массиве напряжений s определяют в долях от прочности породы на одноосное сжатие s0 по соотношению толщины дисков к диаметру керна t/d по диаграмме, представленной на рис. 3.8. Она является универсальной для всех типов пород, склонных к горным ударам.

Рис. 3.8. Диаграмма для определения максимальных напряжений, действующих в массиве, по дискованию керна.

Как правило, массив горных пород на контуре выработки и вблизи него оказывается нарушенным взрывными работами и горным давлением. Величины действующих напряжений в частично разрушенных породах невелики. Поэтому дискования керна вблизи контура выработки, обычно, не наблюдается. Данную зону называют защитной. Максимальные напряжения maxs действуют не на контуре выработки, а на некотором удалении от него на расстоянии Xmax за пределами нарушенной зоны.

Прогноз удароопасности массива вокруг выработки выполняется, исходя из величины действующих максимальных напряжений smax и расстояния хmax от обнажения до точки, где действующие напряжения достигают своего максимума. Положение в массиве точки с максимальными действующими напряжениями smax определяется по глубине хmax, на которой наблюдается минимальная толщина дисков керна tmin (рис. 1.5).

|

Рис. 3.9. Определение глубины расположения максимальных действующих напряжений от контура выработки по дискованию керна: 1 – защитная зона нарушенных пород вблизи контура выработки, где нет дискования керна; 2 – интервал, где наблюдается дискование керна; 3 – контрольная скважина

Категорию удароопасности определяют по критерию, представленному на рис. 1.6., в следующем порядке:

· по минимальной толщине дисков tmin устанавливают глубину хmax, на которой в массиве действуют максимальные напряжения smax;

· по минимальной толщине дисков, отнесенной к диаметру керна tmin / d, с помощью диаграммы на рис. 3.10 находят максимальную величину относительных напряжений smax / s0, действующих в массиве вблизи контура выработки;

· по параметрам хmax /h (где h – высота выработки) и smax / s0 на диаграмму, показанную на рис. 3.11., наносят точку. Найденная точка может оказаться выше или ниже кривой, являющейся критерием удароопасности;

· если найденная точка оказалась выше кривой, то массиву присваивается категория «Опасно»; если найденная точка лежит в области ниже кривой, то категория массива - «Неопасно».

|

Рис. 3.11. Критерий удароопасности

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 5956 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!