|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Cedil;Коэффициент быстроходности

|

|

Одни и те же значения подачи и напора могут быть получены в насосах с различной частотой вращения. Естественно, что конструкция рабочих колес и всех элементов проточной части насоса, равно как и их размеры, при этом меняются. Для сравнения лопастных насосов различных типов пользуются коэффициентом быстроходности, объединяя группы рабочих колес по принципу их геометрического и кинематического подобия.

Коэффициентом быстроходности ns насоса называется частота вращения другого насоса, во всех деталях геометрически подобного рассматриваемому, но таких размеров, при которых, работая в том же режиме с напором 1 м, он дает подачу 0,075 м/с.

Численное значение коэффициента быстроходности можно определить, воспользовавшись формулами пересчета (10) для однотипных насосов с рабочими колесами различных диаметров, работающих с переменной частотой вращения. Применив эти формулы к данному насосу и геометрически подобному ему с рабочим колесом диаметром Ds и частотой вращения ns, получим:

Н/1 = (n / ns) 2 (D/Ds)2; Q/0,075 = (n/ ns) (D/Ds)3.

Исключив из этих выражений отношение D/Ds, найдем:

ns = 3,65 n  / Н 3/ 4 (12)

/ Н 3/ 4 (12)

Подставляя вместо подачи Q ее значение из формулы (10) для насосов, перекачивающих воду (r=1000 кг/м3), получим другую формулу для определения коэффициента быстроходности:

ns =  (13)

(13)

|

где Nл.с — мощность насоса в лошадиных силах (использование подобной единицы мощности представляет собой исторически сложившийся прием).

Для насосов двустороннего входа в формуле (12) вместо Q следует принимать Q /2.

Если в формулах (12) и (13) изменить частоту вращения рабочего колеса n данного насоса, то в соответствии с уравнениями (11) должны быть пересчитаны напор H, подача Q и мощность N. Легко установить, что подстановка новых значений этих параметров в формулы (12) и (13) приводит к тем же численным значениям ns. Таким образом, получается, что коэффициент быстроходности остается постоянным для всех режимов работы насоса и зависит только от его конструкции. Это положение было бы справедливым, если бы мы не пренебрегли при выводе формул для ns изменениями объемного и гидравлического КПД насоса при изменении режима его работы. В действительности значение коэффициента быстроходности меняется в широком диапазоне. Коэффициент ns равен нулю при Q = 0 и, увеличиваясь с возрастанием подачи, стремится к бесконечности при Q = Q мак и Н =0.

Анализ формулы (12) показывает, что с увеличением напора коэффициент быстроходности насоса уменьшается. Этот вывод подтверждается рис. 1, на котором приведены значения ns для высокопроизводительных насосов, серийно выпускаемых отечественной промышленностью. Из формулы (12), в свою очередь, вытекает, что увеличение подачи приводит при прочих равных условиях к повышению коэффициента быстроходности.

Следовательно, тихоходные насосы (насосы с малым коэффициентом быстроходности) - это насосы, имеющие большой напор и сравнительно небольшую подачу; быстроходные насосы имеют меньший напор, но большую подачу.

Лекция № 7

Тема: Методы регулирования подачи и напора насосов. Формулы пересчета. Влияние изменение уровня воды в источнике и напорном резервуаре на режим работы насосов при заданном сопротивлении системы трубопроводов

Регулированием работы насоса называется процесс искусственного изменения характеристики трубопровода или насоса для обеспечения работы насоса в требуемой режимной точке, т. е. для сохранения материального и энергетического баланса системы.

С развитием и укрупнением систем водоснабжения и канализации возрастает необходимость регулирования подачи насосных станций, поскольку они являются одним из крупнейших энергопотребителей. Кроме того, поддержание требуемого напора в сети приводит к уменьшению утечек и аварий на трубопроводах. В связи с этим в современном насосостроении разрабатываются способы плавного регулирования параметров насосов

Работа системы «насос — сеть" регулируется изменением характеристики сети, частоты вращения рабочего колеса насоса, геометрии проточных каналов насоса и кинематики потока на входе в рабочее колесо. Одним из наиболее распространенных методов изменения характеристики сети является способ дросселирования задвижкой, установленной на напорной линии насоса. Установки дополнительного оборудования в этом случае не требуется, что является основным достоинством данного способа.

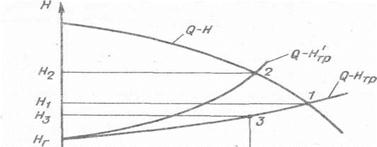

Дроссельное регулирование заключается во введении добавочного сопротивления в напорный трубопровод системы, благодаря чему характеристика Н-Q сети поднимается более круто Q — Нтр (рис. 1) и пересекает характеристику насоса в режимной точке 2, соответствующей требуемой подаче Q3. При этом требуемый напор в системе равен H3, а насос развивает напор H2. Следовательно, энергия N=Q3 P, где P= H2—H3, теряется вследствие увеличения местного сопротивления в задвижке.

Полезная мощность насоса для обеспечения работы в точке 3

О Q3 Q л/с

Рис. 1. Характеристика системы «насос—сеть» при регулировании работы дросселированием

N3 =

Затрачиваемая мощность насосной установки в этом случае

N =

Тогда КПД насосной установки

h = N3/N =  h3,

h3,

откуда видно, что КПД насосной установки уменьшается с увеличением разности между напором, развиваемым насосом, и напором, требуемым всети.

Из-за существенных недостатков (неэкономичность и возможность регулирования только в сторону уменьшения подачи) способ дроссельного регулирования можно применять только на имеющих плавную характеристику небольших насосных агрегатах, где регулирование требуется в течение короткого времени. Для устранения неустойчивой работы насосов применяют регулирование подачи насоса перепуском жидкости из напорной линии во всасывающую. Наиболее часто такое регулирование применяется в осевых насосах, у которых кривая мощности снижается с увеличением подачи. Перепуск жидкости во всасывающий трубопровод улучшает кавитационные качества насоса, но наличие циркуляции снижает КПД системы, требует устройства циркуляционного трубопровода и установки дополнительной арматуры, что усложняет коммуникации трубопроводов в помещении насосной станции. Поэтому данный способ не получил распространения в практике городского водоснабжения.

Регулирование подачи впуском воздуха во всасывающий трубопровод является более экономичным, чем дросселирование, но позволяет только ограниченно изменять подачу из-за резкого ухудшения кавитационных качеств насоса. В системах водоснабжения этот способ вообще неприменим, так как нельзя подавать в сеть воду, смешанную с большим объемом воздуха.

Наиболее экономичным является регулирование режима работы насоса изменением частоты вращения рабочего колеса. Изменение частоты вращения ведет к изменению характеристики Н -Q насоса таким образом, что точка пересечения кривой Нi -Qi насоса с характеристикой трубопровода соответствует требуемой подаче Qx при напоре Нх, т. е. сохраняется материальный и энергетический баланс системы.

Частоту вращения рабочего колеса насоса можно изменять применением двигателей с переменной частотой вращения (электродвигателей постоянного тока, электродвигателей переменного тока с переключением обмотки на различное число пар полюсов, коллекторных электродвигателей, паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания).

На насосных станциях городского и промышленного водоснабжения наиболее широко применяют короткозамкнутые асинхронные электродвигатели, которые не допускают изменения частоты вращения. В этом случае для изменения частоты вращения рабочего колеса насоса можно соединить насос и электродвигатель с помощью регулируемой гидромуфты или электромагнитной муфты скольжения (ЭМС), либо применить асинхронный электродвигатель с вентильно-каскадным преобразователем.

Введением сопротивления (реостата) в цепь фазного ротора асинхронного электродвигателя переменного тока также можно изменять частоту вращения, что дает существенный экономический эффект по сравнению с дроссельным регулированием. При малых мощностях регулирование включением сопротивления достаточно просто и надежно. При больших мощностях приходится включать крупные реостаты, и экономическая эффективность применяемого способа резко снижается. Кроме того, этот способ обладает следующими недостатками: уменьшаются пределы регулирования при малых нагрузках и усложняются конструкции двигателя вследствие добавления колец и щеток для подключения реостата.

При применении асинхронных электродвигателей, имеющих обмотку на статоре, которая переключается во время работы двигателями на различное число пар полюсов, экономическая эффективность регулирования параметров Н и Q насосов возрастает. Двигатели этого типа выпускаются двух-, трех- и четырехскоростными.

Наиболее простым способом изменения частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя является изменение частоты тока. В настоящее время разработаны частотные приводы с полупроводниковыми преобразователями, применение которых значительно повышает экономическую эффективность регулирования параметров насоса.

Регулирование частоты вращения ротора фазного асинхронного электродвигателя возможно также с помощью каскадного соединения его с другими машинами. Различают два типа каскадного соединения:

электромеханический каскад — энергия скольжения с ротора регулируемого электродвигателя через выпрямитель подается на якорь двигателя постоянного тока и возвращается (за вычетом потерь) на вал регулируемого электродвигателя с помощью механической связи между ними;

электрический каскад — энергия скольжения с ротора регулируемого

Рис. 2. Регулируемая гидромуфта переменного наполнения

электродвигателя возвращается непосредственно в электросеть.

Экономическая эффективность этого способа регулирования за последнее время значительно возросла в связи с применением полупроводниковых выпрямителей.

Регулирование частоты вращения рабочего колеса насоса при постоянной частоте вращения ротора электродвигателя можно осуществить с помощью гидродинамической передачи (регулируемой гидромуфты).

Рабочими элементами гидромуфты являются колесо центробежного насоса (рис. 2) и колесо турбины, размещенные в общем корпусе и предельно сближенные (зазор 3—10 мм). Рабочее колесо центробежного насоса насажено на ведущий вал (электродвигателя). Колесо турбины закреплено на ведомом валу (валу насоса), соосном с ведущим валом. При вращении ведущего вала рабочая жидкость, находящаяся в каналах колеса насоса, получает приращение механической энергии и передает ее лопаткам колеса турбины. При выходе из колеса турбины рабочая жидкость вновь попадает во всасывающие отверстия колеса насоса, и цикл повторяется. Основным способом регулирования частоты вращения ведомого вала является изменение наполнения рабочего пространства колес гидромуфты жидкостью. Потери в гидромуфте составляют около 2—3 %, поэтому полного равенства между частотой вращения ведущего и ведомого вала быть не может.

Разность частоты вращения ведущего и ведомого валов, отнесенная к частоте вращения ведущего вала, называется скольжением гидромуфты:

S = (n1—n2)/n1,

где n1 — частота вращения ведущего вала (двигателя);

n2 — то же, ведомого вала (насоса).

Следовательно, частота вращения ведомого вала: n2 = hг · n1 или hг = n2/n1 (1)

Из выражения (1) следует, что потери энергии в гидромуфте увеличиваются с уменьшением передаточного числа, т. е. они увеличиваются при возрастании глубины регулирования. Это обстоятельство является недостатком гидравлических муфт. Кроме того, гидравлические муфты конструктивно более сложны, чем насосы, и имеют слишком большие размеры, почти одинаковые с размерами насосов.

Регулирование включением сопротивления в цепь ротора асинхронного электродвигателя и регулирование с помощью гидромуфты экономически равноценны, так как в том и другом случае потери энергии привода прямо пропорциональны передаточному числу (п2/п\).

Основным достоинством регулирования частоты вращения с помощью гидромуфт является бесступенчатое, автоматическое и быстрое изменение частоты вращения ведомого вала.

В последнее время созданы новые системы регулируемого электропривода, которые могут быть применены для изменения частоты вращения рабочего колеса центробежного насоса. К ним относятся приводы с электромагнитными муфтами скольжения (ЭМС). Электромагнитная муфта состоит из двух вращающихся частей — индуктора и якоря. Якорь жестко соединен с валом электродвигателя, имеющим постоянную частоту вращения, а индуктор — с валом насоса. Якорь и индуктор максимально сближены и имеют между собой небольшой воздушный зазор. При отсутствии электротока в обмотке индуктора крутящий момент электродвигателя не передается на вал насоса. При включении индуктора возникает электромагнитное поле, под воздействием которого индуктор с некоторым скольжением вращается вслед за якорем и передает крутящий момент от электродвигателя рабочему колесу насоса. Частота вращения индуктора зависит от силы тока возбуждения.

В нашей стране выпускаются асинхронные, панцирные, индукторные и порошковые ЭМС. Анализ механических характеристик и конструкций ЭМС показывает, что в системах водоснабжения и канализации наиболее приемлемы ЭМС индукторного типа, коэффициент полезного действия которых при полном возбуждении ЭМС составляет 0,98.

Регулирование параметров насоса изменением геометрии проточных каналов применяется в осевых насосах типа ОП (изменение угла установки лопастей рабочего колеса).

Регулирование режима работы насоса изменением кинематики потока на входе в рабочее колесо насоса осуществляется установкой поворотно-лопастного направляющего аппарата у входа в рабочее колесо.

Поворотно-лопастный направляющий аппарат изменяет момент скорости (закрутку) потока на входе в рабочее колесо. При этом закрутка по направлению вращения рабочего колеса (положительная) уменьшает напор насоса, а против вращения (отрицательная) увеличивает напор. Этот способ регулирования допускает изменение подачи на 25 % при" понижении напора на 15 % и уменьшении потребляемой мощности на 30 % номинальной. КПД насоса при указанной глубине регулирования снижается на 2—3 %. Регулирование параметров насоса входным направляющим аппаратом наиболее эффективно в системах с малым статическим напором.

На основании анализа работ по регулированию частоты вращения рабочего колеса центробежного насоса можно сделать следующие выводы:

1. Применение регулируемого привода значительно повышает экономические показатели насосных станций — экономия электроэнергии достигает 10—15 %.

2. Применение регулируемого центробежного насоса позволяет уменьшить число насосов на насосных станциях.

3. На группу из трех-четырех рабочих насосов достаточно иметь один регулируемый насос.

4. Из существующих способов регулирования электропривода следует рекомендовать привод с ЭМС индукторного типа, каскадные приводы различных типов и многоскоростные электродвигатели. Каскадные приводы следует применять для регулирования мощных агрегатов на крупных насосных станциях. На средних и малых насосных станциях более целесообразно применять простые и дешевые приводы с ЭМС индукторного типа и частотные.

5. Применение входных направляющих аппаратов экономически целесообразно и конструктивно осуществимо на крупных насосных агрегатах в системах, где статический напор составляет незначительную часть напора насоса.

¸Влияние изменения уровня воды в источнике и напором

резервуаре на режим работы насосов

Геометрическая высота подъема воды насосов, устанавливаемых на насосных станциях / подъема, зависит от разности уровней воды в источнике и в смесителе водопроводных очистных сооружений. Однако уровень воды в поверхностных

ООО QА QБ Q л/с

Рис. 2. Режим работы насосов

а) при изменении уровня воды в источнике

б) при повышении уровня воды в баке водонапорной башни

источниках не остается постоянным и изменяется в зависимости от гидрологического режима источника. Рассмотрим режимы работы насоса при изменениях уровня воды в источнике от минимального до максимального.

На рис.2, а приведены характеристики насоса Н - Q и характеристика напорного водовода Н тр- Q (геометрической высоты подъема Hг). Точка А пересечения характеристик насоса и водовода соответствует режиму работы системы «насос — водовод» при минимальном уровне воды в источнике. Координаты точки А должны удовлетворять требуемым подаче QA и напору НА. Потребляемая мощность в этом режиме работы NA и КПД hа.

С повышением уровня воды в источнике геометрическая высота подъема H г, равная разности отметок уровней свободных поверхностей воды в источнике и в смесителе, будет уменьшаться, т. е.

Hс - Hунв > Hс-Hувв и Нг> H,

где Нс — отметка уровня воды в смесителе;

Hунв — низкий уровень воды в источнике;

Нув в — высокий (паводковый) уровень воды в источнике.

Потери напора в трубопроводе практически остаются постоянными при данном расходе. Из анализа уравнения характеристики трубопровода

H=Hr+SQ2 следует, что Н г есть координата вершины квадратичной параболы при Q = 0. Следовательно, при уменьшении H г уменьшается координата вершины характеристики трубопровода характеризуется новой режимной точкой Б, имеющей координаты Qs, HБ, NБ и hБ. Следовательно, при повышении уровня воды в источнике напор насоса уменьшается, подача и мощность увеличиваются, КПД насоса снижается.

Увеличение мощности насоса вызывает перегрузку электродвигателя, его нагрев и уменьшение КПД двигателя, что может привести к выходу двигателя из строя. Во избежание перегрузки двигателя необходимо регулировать подачу насоса.

При значительных колебаниях уровня воды в источнике целесообразно применять насосы с крутопадающей характеристикой Н -Q, при которой изменение подачи и мощности насоса будет меньшим, чем при пологой. Однако надо иметь в виду, что такие насосы имеют небольшую рабочую часть характеристики и изменение уровня воды может привести к работе насоса вне рекомендуемого поля.

Если насосы подают воду в резервуары, то в момент повышения воды в источнике следует рекомендовать поддерживать максимально возможный уровень воды в резервуаре. Это мероприятие позволят снизить увеличение мощности электродвигателя, т.е. его перегрузку. На рис. 2 показан метод определения режимных точек работы насоса при подаче воды в бак башни графически. Характеристики трубопровода А-Б, А1-Б1, А2-Б2 построены для соответствующих уровней воды в баке при геометрических высотах подъема Нг о,

HГ1 и HГ2. Система работает в режимных точках 0, 1 и 2.

Из анализа графика работы системы «насос-сеть» следует, что при увеличении уровня воды в баке вследствие саморегулирующей способности насоса напор его увеличивается, а подача и мощность уменьшаются. При увеличении геометрической высоты подъема до Н г2 подача насоса Q2 меньше,критической подачи Qкp и режим работы насоса будет находиться в области неустойчивой работы со всеми последствиями, вытекающими из этого.

Следовательно, насосы, работающие на напорные резервуары и безбашенные системы водопроводной сети, должны иметь пологие характеристики Н - Q без западающей ветви. При анализе режима работы насоса необходимо уточнять продолжительность работы насоса при различных уровнях воды в баке и в зависимости от этого подбирать насос с оптимальным КПД на диктующий уровень воды в баке.

¸Параллельная работа насосов

Параллельной работой насосов называется одновременная подача перекачиваемой жидкости несколькими насосами в общий напорный коллектор (рис. 3). Необходимость в параллельной работе нескольких одинаковых или разных насосов возникает в тех случаях, когда невозможно обеспечить требуемый расход воды подачей одного насоса. Кроме того, поскольку водопотребление в городе неравномерно по часам суток и по сезонам года, то подачу насосной станции можно регулировать числом одновременно работающих насосов.

При проектировании совместной работы центробежных насосов нужно хорошо знать их характеристики; подбирать насосы следует с учетом характеристики трубопровода.

Центробежные насосы могут работать параллельно при условии равенства

Если один из насосов имеет напор меньше, чем другие, то он может быть подключен на

параллельную работу только в поле рекомендуемой работы. При повышении напора в системе этот насос может принимать участие в работе, но его КПД будет падать. При достижении максимального напора подача насоса будет равна 0. Дальнейшее увеличение напора в системе приведет к закрытию обратного клапана и выключению насоса из работы. Поэтому для параллельной работы следует подбирать насосы однотипные с равными или незначительно отличающимися напорами и подачами.

Различные схемы параллельной работы насосов применяются весьма часто для водоснабжения и перекачивания сточных вод, где целесообразно подачу от нескольких насосов или станций объединять в общий коллектор. Расчет режима работы по таким схемам можно производить аналитическим или графическим способом. В практике проектирования насосных станций наибольшее распространение получил графический способ.

При параллельной работе насосов в сеть возможны следующие варианты компоновки системы «насосы — сеть»:

в системе работает несколько насосов с одинаковыми характеристиками;

в системе работает несколько насосов с разными характеристиками;

насосы подключены к общему трубопроводу на близком расстоянии друг от друга

(см. рис. 3), т. е. потери напора от насоса до напорного водовода считают равными для всех установленных насосов, или же насосы находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, т. е. разности потерь напора от насоса до присоединения к общему напорному трубопроводу необходимо учитывать.

¸Параллельная работа нескольких насосов с одинаковыми характеристиками.

При построении характеристики нескольких параллельно работающих насосов на общий напорный трубопровод суммируют подачи насосов при равных напорах.

Рассмотрим построение графической характеристики трех параллельно работающих насосов типа Д800-57 на два одинаковых трубопровода. В координатах Q, Н, N, h и Dh наносим паспортные энергетические характеристики насоса Д800-57. Так как насосы одинаковые, то характеристики совпадают и их обозначают Н-QI, II,III (см. рис. 3).

Для построения суммарной характеристики Н-QI, II,III произвольно выбираем напоры НА, Н Б и Н в в пределах рекомендуемой рабочей части характеристики Н-QI, II,III складываем подачи Qa, Qб Qb. Для двух параллельно работающих насосов A' = 2QA, Б' = 2QБ и В' = 2QB, для трех насосов A" = 3QА, Б" = 3QБ и В" = 3Qв. По полученным точкам А', Б' и В¢ строим суммарную характеристику Н-QI, II, двух параллельно работающих насосов, а по точкам А", Б" и В" характеристику Н-QI, II,III трех насосов. Аналогичным построением находим характеристику Н-Q тр 1+2параллельной работы двух напорных трубопроводов.

Суммарную фактическую подачу двух насосов на два водовода определяют по координатам Q1+2 и Нб точки Б', т. е. точки пересечения характеристик Н-Q1+2 и Н-Qтр 1+2. Суммарную фактическую подачу трех насосов на два водовода определяют по координатам Q1+2+3 и НА точки А", т. е. точки пересечения характеристик Н-Qтр 1+2 +3 и Н-Qтр 1+2

Для определения подачи одного насоса при их совместной работе следует провести из точки А" линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с характеристикой Н-QI,II,III в точке А. Координаты точки А определяют подачу QI,II,III /3 и напор НА каждого насоса при их одновременной работе на систему с характеристикой Н-Q тр 1+2. Для нахождения КПД насоса из точки А восставляем перпендикуляр до пересечения с кривой h -Q I,II,III в точке 1. Координаты этой точки определяют КПД насоса при параллельной работе трех насосов. Для определения потребляемой мощности и допускаемого кавитационного запаса опускаем перпендикуляр до пересечения с кривыми N-QI,II,III и Dh-QI,II,III в точках 2 и 3. Координаты этих точек соответственно определяют потребляемую мощность и допустимый кавитационный запас насоса при совместной их работе. Из рис. 3 следует, что подача каждого насоса при параллельной работе равна 1/3 их суммарной подачи, т. е. Q1 = Q1+2+3 / 3.

При параллельной работе двух из рассматриваемых насосов их подача, напор, потребляемая мощность, КПД и вакуумметрическая высота всасывания определяются по режимной точке Б''. При работе одного из рассматриваемых насосов режим его работы определяется рабочей точкой В. Из рис. 3 видно, что суммарная подача трех и двух параллельно работающих насосов меньше суммарной подачи этих же насосов при раздельной их работе на данную систему напорных трубопроводов, т. е. Qi+ii+iii < 3 Qi и Q1+2 < 2Q1.

Снижение суммарной подачи объясняется тем, что при увеличении подачи возрастает напор в трубопроводе (HА> НБ и HБ > HВ), что ведет к уменьшению подачи каждого насоса при их совместной работе по сравнению с подачей при одиночной работе насоса на данную систему.

Уменьшение подачи зависит как от увеличения напора в трубопроводе, так и

от крутизны характеристики насоса. Поэтому параллельная работа насосов может быть достаточно эффективной при пологих характеристиках трубопроводов.

¸Параллельная работа нескольких насосов с разными

характеристиками.

|

Параллельная работа насосов с различными характеристиками возможна в том случае, когда напоры, развиваемые насосами, будут равны. На рис. 4 приведены характеристики насоса Д800-57 с /1 = 980 мин-1 (Н-QI) и насоса Д800-57 с п =1450 мин-1 (Н-QII ). Второй насос развивает больший напор. Первый насос может начать работу параллельно со вторым

лишь после того, как напор второго насоса уменьшится в связи с увеличением подачи до максимального напора Н А, развиваемого первым насосом при закрытой задвижке. От точки А и должно быть начато построение суммарной характеристики Н- Q1+2 путем сложения абсцисс обеих характеристик, соответствующих точкам с равными напорами. Точка Б, полученная пересечением кривой Н- Q1+2 с характеристикой трубопровода Н- Qтр1+2, является режимной точкой совместно работающих насосов. Если характеристики насоса и трубопровода пересекутся выше точки А, то их совместная работа станет невозможной.

Режим работы каждого насоса при их совместной работе определяется следующим образом: из точки Б проводим линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с характеристиками Н- QII и Н- QI в точках 1 и 2. Через точки 1 и 2 проводим вертикальные линии, точки пересечения которых с кривыми h -Q и N -Q определяют КПД и мощность каждого насоса при их совместной работе.

Точки 3 и 4 пересечения характеристик Н- QII и Н- QI насосов с характеристикой Н- Qтр.1+2 трубопровода определяют режим работы каждого насоса при одиночной работе.

Для устойчивой параллельной работы насосов необходимо, чтобы их характеристики были плавно снижающимися. При параллельной работе насосов,

имеющие характеристики Н- Q (с подъемом вначале работы), работа насосов будет устойчивой только в том случае, если режимная точка работы системы «насосы- сеть» расположена на одной линии или ниже точки А, т. е. при напоре, равном или меньшем напора, развиваемого насосом при закрытой задвижке.

Если на насосной станции установлены насосы с пологой характеристикой Н- Q и расположены они несимметрично относительно напорного трубопровода, то для определения более точных режимных точек работы каждого насоса при параллельной работе необходимо построить приведенные характеристики Н-Q ", для чего строят характеристики всасывающего и напорного трубопроводов в пределах насосной станции и вычитают ординаты полученных характеристик из ординат характеристик соответствующих насосов.

¸Параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях.

В системах водоснабжения, имеющих несколько источников питания, применяют схему подачи воды несколькими насосными станциями в общие коллекторы. В этом случае необходимо рассчитывать систему параллельно работающих насосов, расположенных на разных насосных станциях.

Подобные схемы часто применяют и при перекачивании сточных вод отдельных районов канализования в напорный трубопровод другой канализационной насосной станции. Такие схемы позволяют значительно сократить протяженность напорных трубопроводов и уменьшить капитальные затраты.

Для расчета системы необходимо определить характеристику параллельной работы насосов, установленных на каждой станции. Этот расчет производится так же, как и для параллельно работающих насосов, установленных на близком расстоянии друг от друга. Затем строятся приведенные характеристики

к точке выхода напорных водоводов из насосной станции.

|

Получив приведенную суммарную характеристику параллельной работы насосов на первой

насосной станции Н- Q¢1нс и на второй насосной станции

Н- Q¢1нс (рис. 5), строим характеристики трубопроводов от первой Н- Qтр1нс-А и второй Н- Qтр2нс-А насосных станций до точки А с учетом разности статических напоров станций. Вычитая ординаты характеристик трубопроводов Н- Qтр1нс-А и Н- Qтр1нс-А из ординат соответствующих суммарных приведенных характеристик Н- Q¢1нс и Н- Q¢2нс, получим приведенные суммарные характеристики первой

Н- Q¢¢1нс-А и второй Н- Q¢¢1нс-А насосных станций, приведенные к точке А (слияние двух потоков).

Строим характеристику Н- Q¢¢1нс-А-Б трубопровода от точки А до заданной точки подачи воды Б. Складываем приведенные характеристики первой и второй насосных станций, для чего при произвольно выбранных напорах Н1, H2 и Н3 складываем абсциссы характеристик. По полученным точкам 1, 2 и 3 строим

кривую суммарной характеристики параллельной работы двух насосных

станций. Точка В пересечения характеристики водовода Н- QтрА-Б и характеристики параллельной работы насосных станций Н- Q1нс+2нс является режимной точкой работы системы «насосные станции—водовод».Для определения подачи каждой станции необходимо от точки В провести линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с кривыми Н- Q¢¢1нс-А и Н- Q¢¢2нс-А соответственно в точках 4 и 5 Напор насосов на каждой насосной станции определяется точками 6 и 7, полученными пересечением перпендикуляров, восставленных из точек 4 и 5, с кривыми характеристик параллельной работы насосов на каждой насосной станции. Для определения рабочей точки каждого насоса следует снести режимные точки 6 и 7 работы каждой станции на индивидуальные характеристики насосов, работающих на насосной станции.

¸ Последовательная работа насосов

Последовательной называется работа насосов, при которой один насос (I ступень) подает перекачиваемую жидкость во всасывающий патрубок (иногда во всасывающий трубопровод) другого насоса (II ступень), а последний подает ее в напорный водовод (рис. 6).

В условиях проектирования и строительства насосных станций последовательную работу насосов применяют в тех случаях, когда жидкость подается по трубам на очень большие расстояния или на большую высоту. В некоторых случаях перекачивать жидкость можно только последовательно работающими насосами. Так, например, на насосных станциях, перекачивающих осадок, в момент запуска рабочего насоса требуется создать напор, который превышает напор, развиваемый насосом, и который можно создать при последовательной работе двух насосов. Последовательное соединение применяют и в тех случаях, когда необходимо при постоянном (или почти посто

|

янном) расходе увеличить напор, что невозможно сделать одним насосом.

Рассмотрим случай последовательной работы рядом установленных двух однотипных центробежных насосов (см. рис. 6). Для построения суммарной характеристики Н -Q1+2 последовательной работы двух однотипных насосов необходимо сложить ординаты характеристики Н -Q1,2 при одинаковых подачах. Возьмем произвольно подачи QA, QB и QB и сложим напоры. При закрытой задвижке напор Н = 2 Н о, при подаче QA напор НА = 2 аг, соответственно НБ = 2бд и Нв =2ве, Полученные точки А, Б и В соединяют плавной кривой, которая является суммарной характеристикой последовательной работы центробежных насосов.

Из рис. 6 видно, что напор одного насоса недостаточен даже для подъема воды на геометрическую высоту Н г. При подключении второго однотипного насоса с такой же характеристикой оказывается, что насосы развивают напор, достаточный, чтобы поднять воду на высоту Н г и преодолеть сопротивление в трубопроводе при заданной подаче.

Режимная точка работы последовательно соединенных насосов определяется точкой К, полученной пересечением суммарной характеристики Н -Q1+2 с характеристикой трубопровода Н -Qтр. Если насосы установлены последовательно на одной станции, то при построении характеристики трубопровода необходимо учесть потери на участке от напорного патрубка насоса 1 до всасывающего патрубка насоса 2 и внести поправку в характеристику Н -Q2. Игнорировать потери в соединительном участке недопустимо, так как обычно диаметры арматуры и трубопровода, соединяющего насосы, принимают равными диаметру всасывающего патрубка насоса 2. Вследствие больших скоростей движения жидкости потери напора на этом участке относительно велики. По этой же причине необходимо стремиться к максимальному упрощению соединительного трубопровода, по возможности избегая поворотов. Следует отметить, что последовательное соединение насосов обычно экономически менее выгодно, чем применение одного насоса.

Два последовательно соединенных насоса приводят в действие следующим образом. При закрытых задвижках 1 и 2 (см. рис. 6) включают насос 1. После того как насос 1 разовьет напор, равный напору при закрытой задвижке, открывают задвижку 1 и пускают насос 2. Когда насос 2 разовьет напор, равный напору 2Но, открывают задвижку 2.

При последовательной работе насосов следует обращать особое внимание на выбор насосов, так как не все они могут быть использованы для последовательной работы по условиям прочности корпуса. Эти условия оговариваются в техническом паспорте насоса. Обычно последовательное соединение насосов допускается не более чем в две ступени.

Последовательно соединенные насосы можно расположить в одном машинном зале, значительно сократив эксплуатационные затраты и капитальные вложения на строительство здания станции, но в этом случае необходимо устанавливать арматуру повышенной прочности и выполнять более массивные крепления и упоры труб. Поэтому иногда целесообразнее размещать насосы на отдалении друг от друга при транспортировании воды на большое расстояние.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 2118 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!