|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Связи анкеров с рамой

|

|

На участках выработки, где близлежащие породы (аргиллиты, алевролиты) обводнены, отмечается интенсификация проявлений горного давления. Эффективность работы грузонесущей опорной плиты связана с обеспечением целостности по всей длине ее пролета в кровле выработки. Армированная породная плита воспринимает на себя основную часть вертикальной нагрузки и ограничивает расслоения пород кровли за счет натяжения анкеров. Рамная крепь играет роль ограждающей конструкции и предназначена для восприятия нагрузки от локальных зон потери устойчивости в случае «отказа» отдельных анкеров и частичной потери несущей способности опорной плиты.

В боках выработки геомеханические процессы протекают несколько иначе, что в совокупности с техническими рекомендациями работ [30, 71] предопределяют следующие особенности деформирования системы «слоистый массив-крепь выработки», схематично отображенные на рис. 3.10.

Рис.3.10. Схема деформации системы «слоистый массив-крепь выработки»

I. Армированная опорная плита

II. Разупрочненные породы из-за действия опорного давления

III. Расширенная зона разупрочнения

Армированная опорная плита (область I) в кровле выработки передает нагрузку на рамную крепь и приконтурные породы в боках; рамная крепь, благодаря своей конструктивной податливости, «уходит» от основной части вертикальной нагрузки и воспринимает только ее меньшую часть; следовательно, основная вертикальная нагрузка передается на приконтурные породы в боках выработки, которые уже являются частично разупрочненными (область II) от действия опорного давления; пониженное сопротивление разупрочненной зоны обуславливает перераспределение нагрузки от опорной плиты на более отдаленные участки боков выработки, НДС которых усиливается и при возможном ослаблении породы на отдельных участках по длине выработки зона разупрочнения в ее породных боках может расширяться (зона III). Два анкера в каждом боку выработки создают вокруг себя локальные области упрочненных пород, однако создать грузонесущую породную конструкцию по всей высоте выработки (как в кровле по ее ширине) два анкера не способны, поэтому боковая нагрузка в значительной мере передается на стойки рамы, где образуются области пластических деформаций, как показали исследования [72].

В качестве гибких стяжек (рис.3.11) могут использоваться любые стальные тросы, бывшие в употреблении, применение которых несущественно удорожает стоимость крепления, а дополнительные трудовые затраты также минимальны.

а)

| б)

|

Рис. 3.11. К обоснованию механизма работы рамно-анкерной крепи с гибкими стяжками: а) исходное положение; б) схема натяжения гибких стяжек

Следует обосновать целесообразность применения именно податливых связей между рамной и анкерной крепями. Шахтные наблюдения за состоянием подготовительных выработок, пройденных, например, по пласту  , указывают на разную степень их устойчивости, обусловленной переменной структурой близлежащего массива и интенсивностью действия ослабляющих породу факторов. Тем не менее, даже в весьма благоприятных горно-геологических условиях перемещения породного контура составляют, как минимум, несколько десятков миллиметров. Причем вектор этих перемещений разнонаправленный: в кровле – преимущественно вертикальный, в боках – косонаправленный, со значительной горизонтальной составляющей; кроме того, проявляются процессы пучения, а вместе с ними – вдавливание стоек рамы в слабые породы почвы; также следует учитывать отчасти стохастический характер проявлений горного давления вдоль выработки, когда соседние рамы разнонагружены и деформируются на разную величину в соседних сечениях – тогда возникает осевая составляющая (то есть, вдоль выработки по координате

, указывают на разную степень их устойчивости, обусловленной переменной структурой близлежащего массива и интенсивностью действия ослабляющих породу факторов. Тем не менее, даже в весьма благоприятных горно-геологических условиях перемещения породного контура составляют, как минимум, несколько десятков миллиметров. Причем вектор этих перемещений разнонаправленный: в кровле – преимущественно вертикальный, в боках – косонаправленный, со значительной горизонтальной составляющей; кроме того, проявляются процессы пучения, а вместе с ними – вдавливание стоек рамы в слабые породы почвы; также следует учитывать отчасти стохастический характер проявлений горного давления вдоль выработки, когда соседние рамы разнонагружены и деформируются на разную величину в соседних сечениях – тогда возникает осевая составляющая (то есть, вдоль выработки по координате  ) перемещений приконтурных пород и крепи.

) перемещений приконтурных пород и крепи.

Относительно данного вывода рассмотрим поведение жесткой связи между анкерами и рамной крепью [60]. Жесткая связь по своему определению не допускает сколь-нибудь существенного удлинения (податливости) в горизонтальном направлении (при соединении стоек с боковыми анкерами); сам сталеполимерный анкер (который принят к применению на шахте «Юбилейная») по своей деформационно-силовой характеристике относится к жестким конструкциям, податливость которой (при недопущении разрушения контакта с породными стенками шпура либо разрыва самой арматуры) характеризуется незначительным перемещением, максимум в несколько миллиметров, обусловленным растяжением арматуры и упруго-пластическим сдвигом ее относительно породных стенок шпура. Следовательно, возникает ситуация, когда компенсировать перемещения породного контура совместно с рамой в несколько десятков миллиметров нечем – усилия в жестких связях стремительно возрастают и происходит одно из трех возможных нарушений: разрыв жесткой связи между стойкой рамы и анкером; потеря несущей способности анкера (частичная или полная) из-за разрыва арматуры или потери ее сцепления с породными стенками шпура; пластический изгиб стойки рамы в месте действия жесткой связи. Таким образом, податливость в горизонтальном направлении всей конструкции рамно-анкерной крепи посредством податливости основных ее элементов (рама-анкер-узлы механической связи) необходима и обусловлена самой природой проявлений горного давления, особенно в слабых углевмещающих породах Западного Донбасса.

Теперь проанализируем необходимость податливой связи стойки с анкерами в вертикальном направлении. Под воздействием преимущественно вертикального горного давления в кровле рамная крепь не только деформируется, но и перемещается как единая конструкция в направлении почвы. Об этом свидетельствуют как шахтные наблюдения, так и результаты компьютерного моделирования [73, 74], а основная причина такого явления заключается в процессе вдавливания опоры стойки в слабые породы почвы, величина которого может достигать нескольких сотен миллиметров. Значит, неминуемо происходит перемещение по вертикальной координате  узла крепления механической связи на стойке рамы. При жесткой конструкции этой связи возможны следующие нарушения: разрыв самой жесткой связи из-за чрезмерного ее удлинения; изгиб жесткой связи (например, в виде металлического стержня) с возможным ее последующим разрывом; изгиб хвостовика анкера с возможным его разрывом и разрушением связи с жесткой стяжкой; разрушение устья шпура при изгибе приконтурной части арматуры анкера (скол породных призм у устья шпура) с ее возможным последующим разрывом. Сам изгиб хвостовой части арматуры анкера чреват уменьшением требуемой горизонтальной реакции на стойку рамы, так как классические положения строительной механики утверждают, что усилия внецентренного растяжения (растяжение с изгибом) гораздо быстрее вызывают пластическое течение металла, чем строго осевое растяжение арматуры анкера.

узла крепления механической связи на стойке рамы. При жесткой конструкции этой связи возможны следующие нарушения: разрыв самой жесткой связи из-за чрезмерного ее удлинения; изгиб жесткой связи (например, в виде металлического стержня) с возможным ее последующим разрывом; изгиб хвостовика анкера с возможным его разрывом и разрушением связи с жесткой стяжкой; разрушение устья шпура при изгибе приконтурной части арматуры анкера (скол породных призм у устья шпура) с ее возможным последующим разрывом. Сам изгиб хвостовой части арматуры анкера чреват уменьшением требуемой горизонтальной реакции на стойку рамы, так как классические положения строительной механики утверждают, что усилия внецентренного растяжения (растяжение с изгибом) гораздо быстрее вызывают пластическое течение металла, чем строго осевое растяжение арматуры анкера.

Аналогичные нарушения жесткой связи стоек рамы с анкерами происходят и по осевой координате  в случае существенных колебаний интенсивности проявлений горного давления вдоль выработки.

в случае существенных колебаний интенсивности проявлений горного давления вдоль выработки.

Отмеченные недостатки жесткой связи анкера со стойкой рамы устраняются при конструировании связующего элемента, обладающего податливостью (без потери реакции воздействия на стойку) по всем трем направлениям (координаты  ,

,  и

и  ) возможного перемещения рамно-анкерной крепи в рамках единой геомеханической системы «слоистый массив-крепь выработки». Конструктивные решения податливого связующего элемента в виде гибкой стяжки предложены в работах [35, 65], отличаются простотой исполнения и подтвердили свою эффективность при шахтных испытаниях.

) возможного перемещения рамно-анкерной крепи в рамках единой геомеханической системы «слоистый массив-крепь выработки». Конструктивные решения податливого связующего элемента в виде гибкой стяжки предложены в работах [35, 65], отличаются простотой исполнения и подтвердили свою эффективность при шахтных испытаниях.

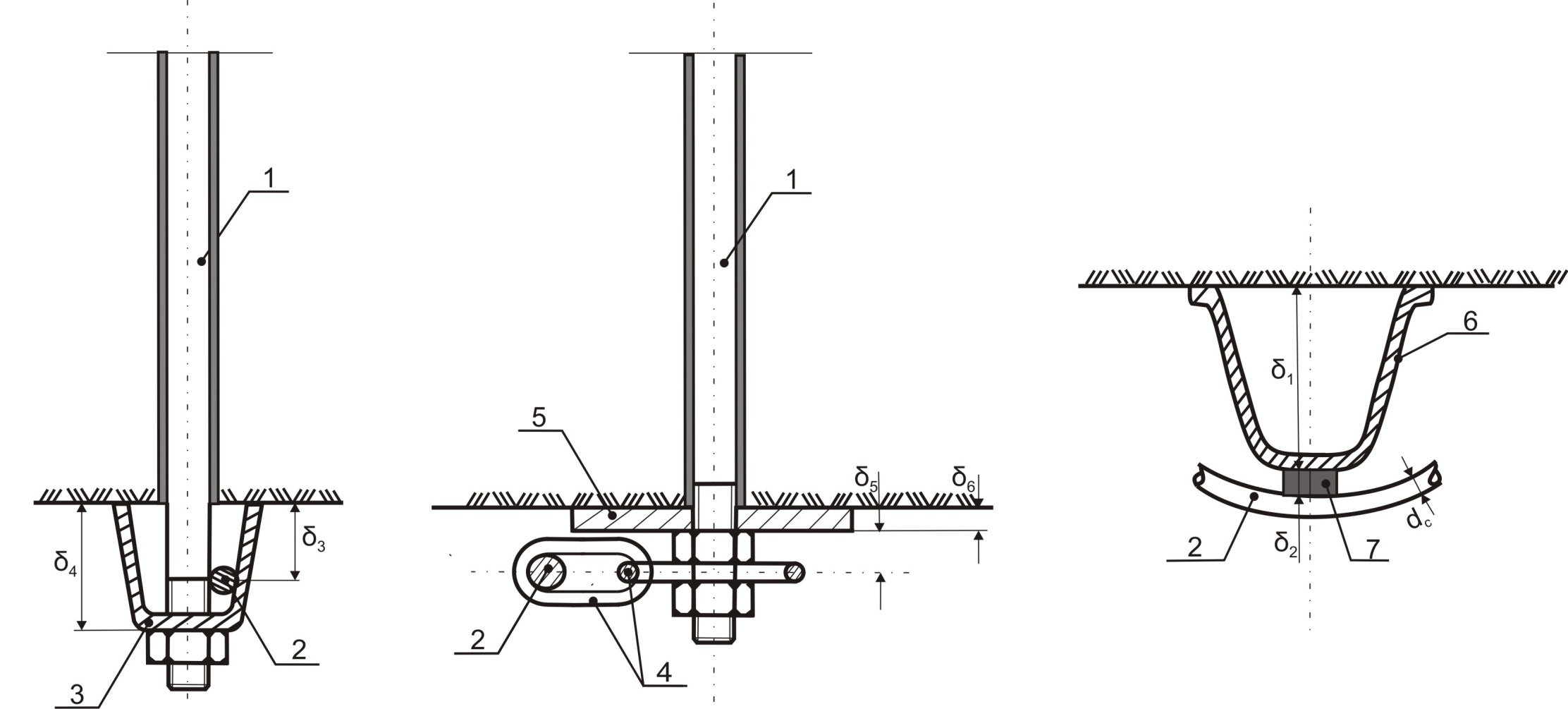

Конструкция гибкой связи анкеров со стойками рамы приведена на рис.3.12

а) б) в)

Рис. 3.12. К расчету параметров связи: гибкой стяжки и анкера с помощью отрезка СВП (а) или двух звеньев цепи (б), гибкой стяжки со стойкой рамы (в): 1 – арматура анкера, 2 – гибкая стяжка, 3 – отрезок СВП, 4 – звенья цепи, 5 – опорная плита, 6 – стойка рамы, 7 – деревянная прокладка

где  кН – усилие предварительного натяжения анкеров;

кН – усилие предварительного натяжения анкеров;

– диаметр арматуры анкера.

– диаметр арматуры анкера.

При этом длина рукояти ключа должна обеспечивать требуемый крутящий момент.

Предварительное натяжение анкера осуществляется после установки гибкой стяжки, которая при этом также испытывает растяжение и с реакцией  кН воздействует на стойку рамы в месте их контакта. Натяжение осуществляется закручиванием гайки на хвостовике анкера с величиной крутящего момента на динамометрическом ключе.

кН воздействует на стойку рамы в месте их контакта. Натяжение осуществляется закручиванием гайки на хвостовике анкера с величиной крутящего момента на динамометрическом ключе.

При осуществлении распора анкеров и последующей работы натягиваются гибкие стяжки (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схемы к расчету гибкой стяжки

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 853 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!