|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Строение и жизнедеятельность опорно-двигательной системы

|

|

Опорно-двигательная система обеспечивает опору тела о землю, поддержание его формы и перемещение в пространстве, защищает внутренние органы, а также выполняет кроветворную и терморегуляторную функции и принимает участие в процессах обмена веществ. Она делится на активную (скелет и его соединения) и пассивную (мышцы) части.

Химический состав, строение и классификация костей. В состав костей входят неорганические и органические вещества. Неорганические вещества костей в основном представлены водой (около 20%) и солями кальция, придающими костям прочность, а органические вещества костей — это в большинстве своем белки, обеспечивающие их эластичность.

Большая часть костной ткани организма человека организована в костные пластинки, состоящие из клеток-остеоцитов и костного межклеточного вещества, содержащего известковые образования и белковые волокна. Основной единицей строения кости является остеон, образованный 5-20 вложенными друг в друга цилиндрическими костными пластинками. В центре остеона расположен канал с проходящими в нем сосудами. Из остеонов состоят более крупные элементы кости — костные перекладины. В зависимости от расположения последних различают компактное и губчатое костные вещества.

В компактном веществе костные перекладины расположены плотно, тогда как в губчатом веществе они формируют ажурную сеть, позволяющую не только уменьшить массу кости, но и рационально перераспределить нагрузки, которым она подвергается.

С учетом особенностей строения кости скелета делятся на трубчатые, плоские, губчатые и смешанные. К плоским костям относится лопатка, к губчатым — ключица, ребра, грудина, кости кисти и стопы, а к смешанным — позвонки. Трубчатые кости характерны для плеча, предплечья, бедра и голени, на них наиболее удобно рассматривать внутреннее строение кости.

В трубчатой кости выделяют головки, тело и места перехода головок в тело — шейки (рис. 5.19). Основу кости составляет компактное вещество, головки под ним заполнены губчатым веществом, тогда как тело остается полым. У новорожденного ребенка все внутреннее пространство кости занимает красный костный мозг, выполняющий кроветворную функцию, однако у взрослых людей он сохраняется только между перекладинами губчатого вещества, а в костномозговой полости в теле кости его замещает желтый костный мозг. Снаружи тело кости покрыто надкостницей, а суставные поверхности головок — хрящом. Деление клеток надкостницы обеспечивает рост кости в толщину, тогда как растяжение кости связано в основном с хрящевыми прослойками, которые сохранились от рождения, и перестройкой костной ткани. В целом, кость является таким же органом, как и сердце, печень и почки, поэтому она обильно снабжается кровью и иннервируется.

Соединения костей в зависимости от строения и выполняемых функций делят на неподвижное, полуподвижное и подвижное. Неподвижное соединение, или шов, характеризуется прочнымсрастанием костей (кости черепа и таза). Полуподвижное соединение костей осуществляется с помощью хрящевых прокладок (позвоночник). Подвижное соединение, или сустав, образовано суставными поверхностями костей (головками), покрытыми хрящом, суставной сумкой и заполнено суставной жидкостью. Суставная жидкость выделяется суставной сумкой для снижения силы трения суставных поверхностей (рис. 5.20). Суставы характерны не только для конечностей, они есть, например, и в местах сочленения нижней челюсти с черепом.

Строение скелета. В скелете человека различают скелет головы (череп), скелет туловища и скелеты конечностей (рис. 5.21).

Череп защищает от внешних воздействий головной мозг и органы чувств, а также является опорой лица, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем. В черепе выделяют лицевой и мозговой отделы. Лицевой отдел образован парными носовыми, скуловыми, слезными и верхнечелюстными костями, а также непарной нижнечелюстной костью, которая сочленяется с верхнечелюстной двумя суставами. В мозговой отдел входят парные теменные и височные кости, а также непарные лобная и затылочная (рис. 5.22).

Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник связывает части тела между собой, выполняет защитную и опорную функции для спинного мозга и спинномозговых нервов, поддерживает голову, служит для прикрепления конечностей, перераспределяет тяжесть тела на нижние конечности, а также обусловливает возможность прямохождения. У человека позвоночник состоит из 33-34 позвонков.

Типичный позвонок (рис. 5.23) имеет тело и дугу, которая замыкает позвоночное отверстие, а также отростки. Совокупность позвоночных отверстий образует позвоночный канал, в котором проходит спинной мозг. Отростки служат для прикрепления мышц и соединения позвонков, хотя между ними имеются и хрящевые прокладки — межпозвоночные диски.

Позвоночник делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый (рис. 5.24). В шейном отделе насчитывается 7 позвонков, он обеспечивает движение головы. В связи с тем что первый и второй позвонки шейного отдела — атлант и эпистрофей соответственно — обеспечивают поворот головы, они имеют особое строение. Грудной отдел образован 12 позвонками, к которым прикрепляются парные ребра. В поясничном отделе 5 позвонков. Крестцовый отдел также содержит 5 сросшихся позвонков, тогда как копчиковый — 4-5. В связи с прямохождением величина тела позвонков постепенно увеличивается к крестцовому отделу, тогда как в копчиковом отделе позвонки вновь становятся меньше, поскольку они не несут существенной нагрузки.

Грудную клетку образуют ребра и грудина, однако десять пар ребер из двенадцати тем или иным образом сочленяются с грудиной, а две пары заканчиваются в толще мышц, не достигая ее. С одной стороны, грудная клетка защищает органы грудной полости, а с другой — движения ребер обеспечивают легочную вентиляцию и движение крови и лимфы по сосудам.

Функции конечностей у человека строго разграничены: верхние — органы труда, а нижние — опоры и передвижения. Эти особенности отражаются в строении конечностей. Скелет конечностей образован скелетами верхних и нижних конечностей.

Скелет верхних конечностей делится на скелет свободных верхних конечностей и пояс верхних конечностей (рис. 5.25). Пояс верхних конечностей, или плечевой пояс, образован парными лопатками и ключицами. Он обеспечивает прикрепление верхних конечностей к туловищу. Скелет свободных верхних конечностей состоит из плечевой кости, двух костей предплечья — локтевой и лучевой — и костей кисти. Верхняя головка плечевой кости образует плечевой сустав с лопатками и ключицами, а нижняя соединяется с костями предплечья в локтевом суставе. Кости кисти разделяются на кости запястья, пясти и фаланги пальцев (рис. 5.26).

Скелет нижних конечностей делится на скелет свободных нижних конечностей и пояс нижних конечностей (рис. 5.27). Пояс нижних конечностей, или тазовый пояс, служащий для прикрепления их к туловищу, представлен тремя сросшимися парными тазовыми костями. Он прочно соединен с крестцом. Скелет свободных нижних конечностей образован бедренной костью, двумя костями голени — большой и малой берцовыми, костями стопы и примыкающим к бедру надколенником. Верхняя головка бедренной кости образует с тазом тазобедренный сустав, а с костями голени — коленный, прикрытый спереди надколенником. В состав стопы входят кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев (рис. 5.28).

В связи с прямохождением у человека, по сравнению с другими млекопитающими, имеется ряд особенностей строения скелета: постепенное утолщение позвоночника книзу; наличие четырех изгибов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и крестцового), амортизирующих сотрясе-ние при движении; более слабое развитие верхних конечностей по сравнению с нижними в связи с переносом на последние веса тела, а также сводчатая форма стопы, способствующая ослаблению колебаний при перемещении тела.

Строение и функции скелетных мышц. Активная часть опорно-двигательной системы организма человека представлена скелетными мышцами. В мышце различают брюшко, образованное пучками поперечнополосатых волокон, и соединительнотканные сухожилия, с помощью которых она прикрепляется к костям или вплетается в кожу. Начальный отрезок сухожилия называется головкой, а концевой — хвостом. Помимо сухожилий, соединительная ткань также связывает воедино пучки мышечных волокон и образует оболочку брюшка — фасцию (рис. 5.29).

Для обеспечения бесперебойной работы мышцы также обильно снабжаются кровью и иннервируются.

Кроме обеспечения движения тела скелетные мышцы ограничивают стенки полостей тела (ротовой, брюшной и др.), образуют стенки некоторых органов (глотки, гортани и др.), обеспечивают работу дыхательной системы, а их активность необходима для нормального формирования нервной системы в процессе индивидуального развития. Кожные мышцы могут принимать участие в предотвращении переохлаждения, обеспечивая выработку тепла в ходе сокращения. При этом тело покрывается «гусиной кожей».

Классификация мышц. Мышцы тела человека классифицируют по морфологическим особенностям, функциям и расположению. Так, по направлению мышечных волокон их подразделяют на прямые, косые и круговые.

По функциям мышцы относят к сгибателям, разгибателям, сфинктерам и др. При этом мышцы, выполняющие одну и ту же функцию, называются синергистами, а выполняющие противоположные функции — антагонистами. Например, плечевая мышца и двуглавая мышца плеча являются синергистами, поскольку сгибают руку в локтевом суставе. Двуглавая и трехглавая мышцы плеча — антагонисты, так как первая сгибает руку в локтевом суставе, а вторая — разгибает ее.

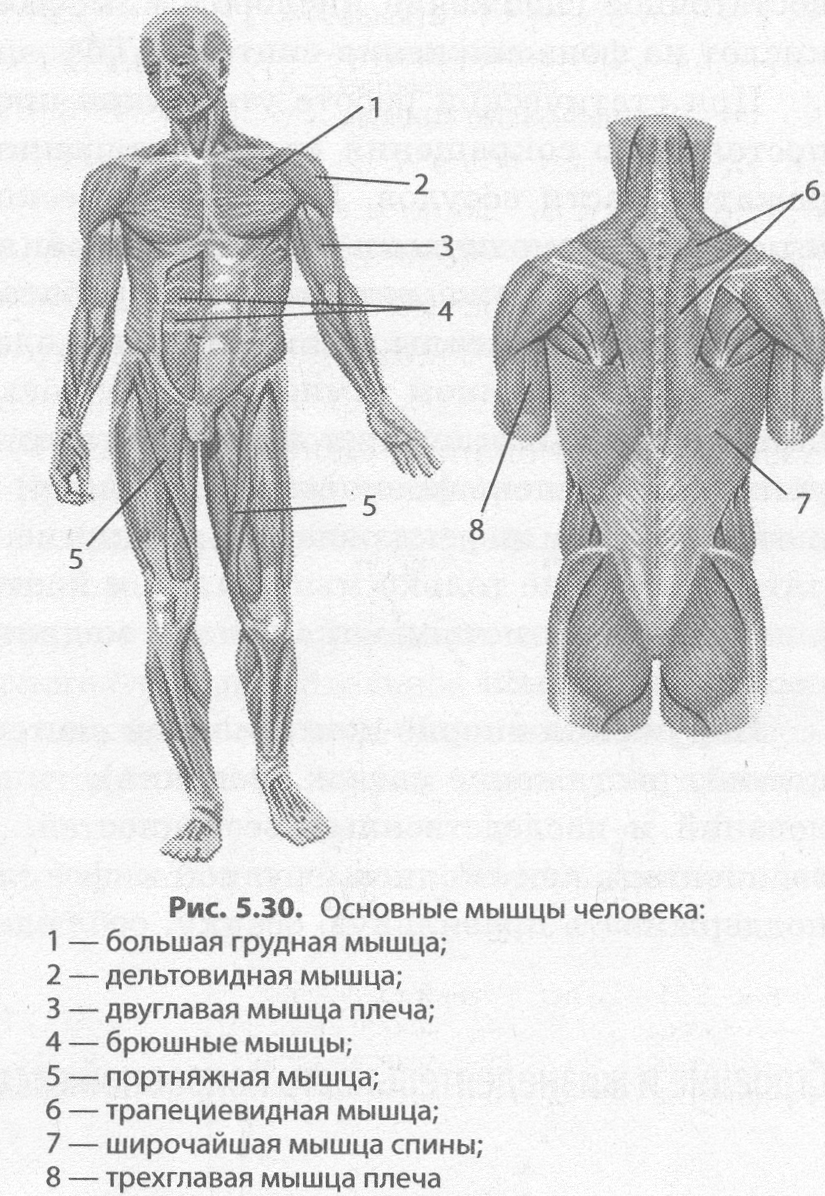

Основными группами мышц тела являются мышцы головы, туловища и конечностей (рис. 5.30).

Среди мышц головы наибольшее значение имеют мимические и жевательные, хотя во многих случаях они действуют совместно (речь, жевание, глотание). К мимическим мышцам головы относятся, например, круговые мышцы глаз и рта, а также мышца гордецов, тогда как к жевательным — жевательная, височная и др.

Мышцы туловища делят на мышцы шеи, груди, живота и спины. Мышцы шеи обеспечивают движения головы, как, например, подкожная мышца шеи. Мышцы груди представлены большой и малой грудными, а также межреберными мышцами. К мышцам живота относятся, прежде всего, косые, поперечная и прямая мышцы живота (мышцы пресса), а к мышцам спины — трапециевидная и широчайшая мышцы спины. Не менее важной мышцей туловища является диафрагма, разграничивающая грудную и брюшную полости и принимающая непосредственное участие в дыхательных движениях.

Наиболее крупными мышцами верхних конечностей являются дельтовидная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, а нижних конечностей — четырехглавая и трехглавая мышцы бедра, ягодичные, портняжная и икроножная мышцы (рис. 5.30).

Работа мышц. Согласно законам физики, работа — это энергия, затраченная на перемещение тела с определенной силой на определенное расстояние. Механическая работа совершается мышцами благодаря их сокращению. В основе сокращения мышцы лежит взаимодействие микронитей актина и миозина отдельного мышечного волокна (рис. 5.31), для совершения которого необходимы энергия АТФ и присутствие ионов кальция. Если при сокращении мышцы происходит перемещение тела или некоего груза в пространстве, то такая работа называется динамической, тогда как работа в отсутствие укорочения мышцы, как, например, при удержании тела или груза в определенном положении — статической.

Сокращение мышцы чередуется с расслаблением, причиной которого является снижение концентрации ионов кальция, способствующее нарушению взаимодействия актиновых и миозиновых микронитей.

Продолжительная деятельность приводит к временному снижению работоспособности мышцы, которое заключается в уменьшении силы сокращения и удлинении периода расслабления. Это явление называется утомлением. Основной причиной утомления мышцы считается ее недостаточное снабжение кислородом, способствующее накоплению молочной и пировиноградной кислот на фоне снижения синтеза АТФ.

При статической работе утомление происходит быстрее, чем при динамической, вследствие постоянного сокращения мышц-антагонистов и нарушения их кровоснабжения вследствие пережатия части сосудов. При динамической работе мышцы-антагонисты работают поочередно, и поэтому периодически отдыхают, а обильное кровоснабжение обеспечивает их жизнедеятельность. Однако даже динамическая работа может привести к утомлению, если нерационально расходовать свои силы на перемещение слишком больших или слишком маленьких грузов в быстром или медленном темпе, поэтому согласно правилу средних нагрузок, для более эффективной работы мышц следует перемещать грузы средней массы в среднем темпе. При этом следует учитывать степень физического развития, возрастные особенности, а также чередовать нагрузки с отдыхом или переключением на другие виды деятельности. Также было показано, что утомляться могут не только мышцы, но и контролирующие их деятельность нервные центры, в нейронах которых истощаются запасы медиаторов. Для восстановления работоспособности мышцы необходим отдых.

Нарушения опорно-двигательной системы возникают вследствие различных травм (переломы костей, растяжение связок, ранения), гиподинамии, неправильной осанки, перенесенных заболеваний и наследственных особенностей. Во избежание возникновения таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и др., следует заниматься спортом, поддерживать правильную осанку, соблюдать правила личной гигиены и т. д.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 1743 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!