|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Тип Саркожгутиковые

|

|

К саркожгутиковым относят около 25 тыс. видов одноклеточных и колониальных организмов, хотя бы на одной из стадий развития передвигающихся с помощью ложноножек или жгутиков. В основном имеют ядра одного типа, не изменяющиея в течение жизни. Большинство видов размножаются бесполым способом, но у некоторых есть и половой процесс, заключающийся в слиянии двух клеток. К саркожгутиковым относятся автотрофные, миксотрофные и гетеротрофные организмы. Последние могут быть хищниками, паразитами, мутуалистами или сапротрофами. Тип делят на два подтипа: Саркодовые и Жгутиконосцы.

Подтип Саркодовые объединяет животных, не имеющих постоянной формы тела, многие из которых могут образовывать раковинку или внутренний скелет. Передвигаются они при помощи псевдоподий или за счет циркуляции цитоплазмы. Размножение в основном бесполое. Большинство саркодовых — свободноживущие водные и почвенные виды, но встречаются и паразиты животных и человека. К ним относятся свободноживущие амеба протей, раковинные амебы и фора- миниферы, радиолярии (лучевики) и солнечники, а также паразитическая амеба дизентерийная.

Амеба протей — свободноживущее одноклеточное животное диаметром до 0,5 мм, обитающее в придонной части пресноводных водоемов. Она не имеет постоянной формы тела, так как все время образует выросты тела — ложноножки. Сначала на поверхности тела образуется выпячивание, а затем туда перетекает вся цитоплазма. В цитоплазме у амебы под микроскопом можно различить ядро, пищеварительные и сократительную вакуоли (рис. 4.108).

Питается амеба одноклеточными животными, водорослями, бактериями и органическими остатками, фагоцитируя их. Кислород для дыхания амеба поглощает всей поверхностью тела. Ненужные организму вещества и непереваренные остатки пищи выводятся через цитоплазма- тическую мембрану. Избыток воды удаляется с помощью сократительных вакуолей.

Размножается амеба протей бесполым способом — митотическим делением клетки. При благоприятных условиях это происходит примерно раз в сутки, а при неблагоприятных амебы образуют цисты.

Амеба дизентерийная — паразитическое одноклеточное животное, вызывающее у человека амебную дизентерию. Заражение происходит цистами при потреблении загрязненной пищи или воды. В толстом кишечнике из цист выходят небольшие амебы, которые могут затем проникать в стенки кишечника, вызывая образование кровоточащих язв. Симптомами амебной дизентерии являются повышенная температура, боли в области живота и кровавый понос.

Раковинные амебы относятся к свободноживущим. Они имеют наружный скелет — раковинку, снабженную устьем. Из устья выступают ложноножки, с помощью которых раковинные амебы захватывают пищу. Размножаются эти одноклеточные делением, причем одна амеба остается в старой раковине, а вторая строит новую. Обитают они в пресных водоемах, сфагновых болотах и в почве. К ним относится почвенная раковинная амеба арцелла (рис. 4.109).

Фораминиферы — морские свободноживущие саркодовые, имеющие раковинки различного химического состава и происхождения. В основном обитают на дне морей на глубине 100-200 м. Их ложноножки, выступающие из раковинок через устье и многочисленные поры, образуют своеобразную сеточку, в которой запутываются пищевые частицы (рис. 4.110). Раковинки фораминифер образовали такие осадочные отложения, как мел и известняки, применяемые в качестве строительных материалов. В настоящее время фораминиферы используются для определения возраста геологических пластов, а также для поисков нефтеносных пластов.

Радиолярии — исключительно морские свободноживущие одноклеточные, имеющие внутренний минеральный скелет. В центре клетки расположен небольшой участок цитоплазмы с одним или несколькими ядрами, а также различными включениями. Он защищен скелетом, снаружи от которого расположен широкий слой эктоплазмы. Питаются радиолярии как с помощью фагоцитоза, захватывая частички пищи псевдоподиями, так и переваривая имеющиеся в их цитоплазме симбиотические водоросли. Скелеты радиолярий образовали некоторые осадочные породы, например «инфузорную землю», или трепел.

Подтип Жгутиконосцы объединяет животных со жгутиками и постоянной формой тела, которая поддерживается за счет уплотнения наружного слоя цитоплазмы или наличия панциря. Движение жгутиконосцев осуществляется в основном с помощью единственного или многочисленных жгутиков, но у некоторых на жгутик, расположенный вдоль тела, может быть натянута мембранная перепонка, производящая волнообразные движения. Размножаются они в основном бесполым способом — делением надвое. Питание жгутиконосцев может быть гетеротрофным, автотрофным или миксотрофным. По этому признаку их делят на два класса: Растительные жгутиконосцы и Животные жгутиконосцы.

К классу Растительные жгутиконосцы относят автотрофных и миксотрофных простейших, имеющих хлоропласты, хотя среди них встречаются и гетеротрофные виды. Представителями класса являются эвглена зеленая и пандорина, а также хламидомонада и вольвокс.

Эвглены — пресноводные планктонные организмы, среди которых встречаются автотрофы, миксотрофы и гетеротрофы. Эвглена зеленая — миксотроф, поскольку, несмотря на наличие хлоропластов и «глазка», может длительное время находиться в темноте, осуществляя гетеротрофное питание и утрачивая при этом хлоропласты (рис. 4.111). В настоящее время обсуждается вопрос о том, что эвглен следует выделить в отдельную систематическую группу (царство), так как они имеют слишком много отличий от иных представителей класса, типа и под- царства, например трехмембранный хлоропласт.

Класс Животные жгутиконосцы объединяет гетеротрофных жгутиконосцев, многие из которых являются паразитами человека и животных, как трипаносомы, лейшмании, лямблии и др.

Трипаносомы, — опасные паразиты человека и животных, вызывающие сонную болезнь, или трипаносомоз, что характерно для некоторых районов Африки и Центральной Америки. Их тело имеет лентовидную форму, вдоль него натянута мембранная перепонка (рис. 4.112). Переносчиками сонной болезни являются мухи цеце, клопы и слепни. Трипаносомы паразитируют в основном в крови и спинномозговой жидкости, вызывая постепенное угнетение жизненных функций организма хозяина.

Лейшмании — внутриклеточные паразиты человека, вызывающие лейшманиозы. Эти заболевания характеризуются тяжелыми поражением кожи и внутренних органов. Они распространены в Средней Азии, Закавказье, Индии, Индокитае, Южной Америке. Переносчиками лейш- маниоза являются москиты. На одной из стадий развития лейшмании имеют жгутик, однако, проникая в клетки, утрачивают его.

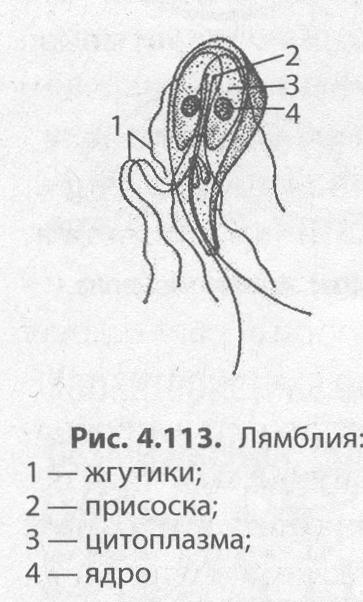

Лямблия — одноклеточный многожгутиковый паразит кишечника человека, вызывающий лямблиоз. Тело лямблии похоже по форме на половинку груши, снабженную с уплощенной стороны присоской, с помощью которой она прикрепляется к стенке кишечника. Клетка паразита содержит два ядра. Лямблиозом чаще болеют дети. Заражение происходит цистами с потреблением загрязненной пищи или воды.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 18526 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!