|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Способы разработки

|

|

Применяются два способа разработки: встречным забоем (рис.12.2а); попутным забоем (рис.12.2б).

Рис.12.2. Способы разработки грунта гидромониторами: а) встречным забоем, б) попутным забоем. 1 – гидромонитор, 2 – водовод, 3 – струя гидромонитора, 4 – вруб, 5 – контур обрушенного откоса, 6 – малые пульпосборные канавы, 7 – большая пульпосборная канава, 8 – зумпф, 9 – землесосная установка.

Встречный забой применяется, в основном, для разработки связных и малосвязных грунтов. При этом гидромонитор размещается на дне забоя. Сначала струя направляется в основание откоса, образуя «вруб». После подмыва «вруб» обрушается и струя размывает грунт. Расход воды и напор при этом меньше, чем для разработки «целика». Образовавшаяся пульпа по канавкам самотеком попадает в магистральную канаву, откуда перекачивается насосами на место укладки.

Недостатком этого метода является значительное удаление гидромонитора от откоса и расположение гидромонитора в зоне оттока пульпы.

Параметры забоя.

,

,  ,

,  ,

,  , (12.5)

, (12.5)

где Lmin – минимальное расстояние до забоя; Lmax – максимальное расстояние до забоя; Нз – высота забоя; Нр – рабочее давление струи воды, м; Вз – ширина забоя; α – коэффициент приближения к откосу, зависящий от типа грунта (0,4-1,3); Шз – шаг гидромонитора в забое (длина участка, разрабатываемого с одной стоянки).

Выбор необходимых параметров гидромонитора осуществляется в зависимости от требуемой интенсивности разработки I и свойств грунта.

,

,  , м3/ч,

, м3/ч,  , (12.6)

, (12.6)

где I – интенсивность разработки, м³/ч; V – объем разрабатываемого грунта, м³; Т – срок разработки по плану, ч; Qв – общая производительность гидромониторов по воде, м³/ч; Qг/м – производительность одного гидромонитора по воде, м³/ч; Кв – коэффициент внутрисменного использования рабочего времени (0,7-0,9); N – потребное количество гидромониторов; Кнер – коэффициент неравномерности работы, учитывающий условия производства работ в конкретных условиях.

Количество гидромониторов обычно принимается не менее двух.

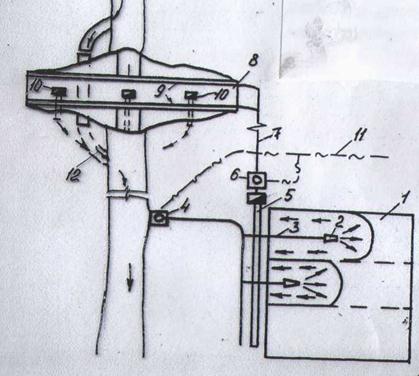

Общая схема способа дана на рис.12.3.

Рис. 12.3. Технологическая схема производства земляных работ способом гидромеханизации при разработке грунта в карьере гидромониторами

1 – карьер, 2 – гидромонитор, 3 – напорный водовод, 4 – насосная установка, 5 – канава для сбора пульпы, 6 – землесосная установка, 7 – напорный пульпопровод, 8 – место укладки грунта, 9 – распределительные пульповоды, 10 – сбросные колодцы, 11 – ЛЭП, 12 - водосбросные сооружения

Насосы для работы гидромониторов выбирают по общему потребному расходу воды и по напору. Необходимый напор на насосной станции:

,

,

где Нр – потребный рабочий напор у насадка гидромонитора; Δhг/м – потери напора в гидромониторе; Δhв – потери напора в водоводе; Δhм – местные потери напора; Δhг – разность геодезических высот положения гидромонитора и источника водоснабжения.

Насосные станции и водоводы при мониторных работах являются временными. Для водоводов используются стальные трубы стандартных размеров. Они укладываются по поверхности земли на деревянных подкладках или легких эстакадах.

Попутный забой применяется, в основном, для разработки несвязных грунтов при малой высоте забоя. При разработке этим методом используется только размывающее действие струи, направленной под острым углом к поверхности забоя. При этом практически отсутствует механическое разрушение грунта силой удара струи и гидродинамическим давлением, а также разрыхление грунта в результате обрушения откоса. Все это снижает его эффективность и обуславливает меньшее его распространение.

К положительным качествам этого метода можно отнести возможность более близкого приближения гидромонитора к откосу и работы компактной струей и расположение гидромонитора на сухом месте вне зоны оттока пульпы.

Кроме указанных 2-х основных способов разработки грунтов существуют комбинированные приемы. Основное направление этих приемов – смягчение или исключение недостатков чисто мониторного способа с расположением гидромонитора на дне забоя, а именно:

- обрушение грунта в уступе специальными гидромониторными установками (по методу Карцева) на уровне поверхности разработки;

- обрушение грунта в уступе взрывным способом со сбросом грунта к подошве уступа;

- разработка землеройными механизмами с отвалом с подачей разрыхленного грунта к подошве забоя, где он смывается гидромониторами.

12.3. Разработка грунта земснарядами

Сущность – разработка грунта из-под воды за счет создания на забое скоростей, размывающих грунт, и засасывания частиц грунта, перешедших во взвешенное состояние, во всасывающую трубу землесосного насоса. Обычно землесосный насос (землесос) устанавливается на плавучую баржу, в целом такая установка называется земснарядом. Схема земснаряда дана на рис. 12.5.

Рис.12.5. Схема земснаряда и его работы. 1- плавучий понтон, 2 – помещение для грунтового насоса (землесоса) и подъемных лебедок, 3 – подъемная рама со всасывающей трубой, 4 – устье всасывающей трубы (рыхлитель), 5,6 – папильонажные сваи, 7 – лента разработки при опущенной 5 свае, 8 – лента разработки при опущенной 6 свае, 9 – отводящий пульповод на понтонах (10), 11 – трос.

В зависимости от свойств грунта размывающие скорости обычно превышают 1,5-2,0 м/с. Такие скорости возникают только вблизи входа воды во всасывающую трубу. На расстоянии около 1 диаметра от входа скорости значительно снижаются (до 0,6-1,0 м/с), что влечет за собой снижение эффективности размыва, а при дальнейшем удалении размыв полностью прекращается и во всасывающую трубу будет поступать только вода.

Объем засасываемого грунта зависит от его гранулометрического состава (Dчаст), плотности (ρ)и связности (τ), формы устья всасывающей трубы (Dв.т.), размывающих скоростей υр, расстояния от устья всасывающей трубы до забоя (Δlз), скорости перемещения и других факторов.

,

,  ,

,  , (12.7)

, (12.7)

где Qв – расход всасываемой воды; υвх – скорость воды на входе в трубу.

Производительность земснарядов зависит от многих факторов.

Для повышения эффективности разработки плотных связных грунтов применяют рыхлители различных конструкций (гидравлические, фрезерные, роторные, ковшовые и др.). Обычно земснаряды оборудуют фрезерными рыхлителями.

Для непосредственной разработки грунтов из-под воды применяются плавучие землеснаряды. Их применяют для разработки котлованов крупных гидротехнических сооружений, различных каналов, пойменных и русловых карьеров, расчисток русел рек и т.д. Размеры выемок и забоев зависят от габаритных размеров корпуса и всасывающих устройств земснаряда, которые, в свою очередь, зависят от основного параметра земснаряда – производительности. Производительность земснарядов – величина весьма неопределенная, так как зависит не только от множества факторов, отмеченных выше (свойства грунта, консистенция, размеры забоя), но и от режима работы землесоса. Поэтому производительность характеризуют условно при средней консистенции 1:10.

Исследования работы земснарядов в производственных условиях показывают, что консистенция пульпы никогда не бывает постоянной, вызывая в ряде случаев опасные переходные процессы. Существует методика расчетов переходных процессов, позволяющая выявлять возможности опасных ситуаций в различных условиях.

Существуют классификации земснарядов по виду приводов, рабочих помещений, грунтозаборных устройств и т.д.

По виду привода в гидроэнергетическом строительстве России до конца 20 века преобладали электрические землесосные снаряды с подачей электроэнергии с берега кабелем под напряжением чаще 6000 вольт по понтонам плавучего трубопровода. В других отраслях строительства (мелиоративного, транспортного) было больше дизельных земснарядов. С переходом к рыночной экономике и в начале 21 века еще не определилась тенденция, дизельные или электрические земснаряды будут преобладать в дальнейшем.

Применяется разработка грунта без разрыхлителей (свободным всасыванием) и с разрыхлителями, расположенными в зоне всасывания. Эта зона размывающих скоростей всасываемой воды невелика и составляет около одного диаметра входа во всасывающий трубопровод. Поэтому строительные земснаряды, предназначенные для разработки широкого диапазона грунтов, чаще оборудуются механическими рыхлителями, которые кроме рыхления способствуют также подаче грунта к всасывающему патрубку. Среди многих десятков конструкций рыхлителей чаще используются фрезерные, с ножами, срезающими стружку грунта.

Рабочие перемещения земснарядов осуществляются системой тросов или комбинацией тросов и свай. Применяются различные схемы (способы) перемещения: траншейный и параллельный, веерный, крестовый, в зависимости от ширины выемки, свойств грунта, глубины воды.

В гидротехническом строительстве наиболее распространено свайно-тросовое перемещение, обеспечивающее более точные размеры профильных выемок. Для этого в кормовой части земснаряда, в специальных обоймах подвешены две сваи, которые с помощью лебедок могут попеременно подниматься и опускаться. Поворачиваясь попеременно вокруг этих свай, с помощью тросов обеспечивается веерная разработка забоя и продвижение земснаряда вперед (папильонаж).

Параметры забоя:

,

,  ,

,  , (12.8)

, (12.8)

где Вз – ширина забоя; Ш – шаг передвижки.

Имеются снаряды с более сложным напорным свайным ходом, тогда обеспечивается более полная и постоянная толщина (стружки) срезаемого слоя Sср.

Необходимые параметры земснаряда устанавливаются, исходя из требуемой интенсивности I по грунту:

,

,  , (12.9)

, (12.9)

где Vгр – объем выемки грунта; Т – срок производства работ, ч.

Общая производительность по пульпе:  ,

,

где q – удельный расход воды на 1 м³ грунта естественной плотности (6,5 – для мелких песков, до 22 – для тяжелых суглинков); Пгр – расчетный поток (интенсивность) по грунту, м³/ч.

Потребный напор земснаряда:

, (12.10)

, (12.10)

где γп – плотность пульпы; Нг – геодезическая высота подъема пульпы; Δhз/с – потери напора в коммуникациях земснаряда; Δhl – потери напора по длине; Δhм – местные потери напора; Δhсв – свободный напор на выходе (2-5м).

Для перекачки пульпы из забоев земснарядов применяют передвижные землесосные установки, смонтированные на полозьях (санях), на металлических листах, на понтонах и на специальном шасси. Все они работают позиционно и не могут быть использованы для разработки грунта самостоятельно. На новую рабочую позицию их перемещают отдельными транспортными средствами (например, тракторами).

Общая технологическая схема разработки грунтов земснарядами дана на рис 12.6.

Рис.12.6. Технологическая схема производства земляных работ способом гидромеханизации при разработке грунта в карьере земснарядами:

1 – карьер; 2 – река (водоем) и соединительный канал водоема к карьерам; 3 – земснаряд; 4 – забой земснаряда; 5 – плавучий пульпопровод на понтонах; 6 – подсоединение плавучего пульпопровода к магистральному пульпопроводу; 7 – магистральный пульпопровод; 8 – линия электропередач; 9 – намываемое сооружение (плотина); 10 – распределительный пульпопровод; 11 – колодцы для отвода осветленной воды; 12 – строительный водосброс.

Выпускаемые отечественные земснаряды различаются своей производительностью и напорами (табл. 12.2).

Таблица 12.2. Основные рабочие параметры плавучих земснарядов

| Условная производительность по грунту | Длина рамы рыхлителя | Глубина разработки | Размеры корпуса lк /Bk | |

| min | max | |||

| м³/ч | М | м | м | м |

| 80-100 | 5-15 | 2,0 | до 5 | 12-18 / 4-9 |

| 150-200 | 10-17 | 2,0-3,5 | 5-15 | 19-22 / 8-9 |

| 300-350 | 17-20 | 3,5 | 10-18 | 31-37 / 9-10 |

| 4,5 | 37 / 11 | |||

| 6,5 | 45 / 22 |

Около 20 марок отечественных землесосных снарядов общего назначения с условной производительностью по грунту от 50 до 1000 куб. м/час перестали изготавливать в конце 20 века. Однако, серийное их производство в конце 20 века практически прекратилось. Во второй половине 20 века крупные зарубежные фирмы тоже начали изготавливать серии земснарядов, например, фирма IHC Holland.

Зарубежные строительные землесосные снаряды практически повторяют ряд типоразмеров табл.12.2, за исключением отдельных машин высокой производительности, изготавливаемых по специальным заказам для строительства крупных объектов или работы в особых условиях. В 70-х годах прошлого века в Персидском заливе потребовалось создать канал длиной 117 км в условиях волнений и трудно разрабатываемых грунтов. В Японии был создан земснаряд производительностью 1000 куб. м/час с платформой на 8 сваях, опирающихся на дно, для работ при волне до 4,5 м и глубине разработки до 20 м. В тихую погоду машина работала в полупогруженном состоянии при осадке 4,6 м. Аналогичный земснаряд позднее был построен в Нидерландах.

Новой тенденцией развития конструкций землесосных снарядов является создание машин с погружными грунтовыми насосами, расположенными на раме рыхлителя и всасывающего трубопровода, как можно ближе к входу во всасывающий трубопровод. Несмотря на возникающие при этом конструктивные усложнения, такие земснаряды уже существуют, как отечественные, так и зарубежные. Кроме снятия ограничений по вакууму, опыт эксплуатации таких машин показал существенное, в 1,5-2 раза увеличение средней консистенции пульпы, что означает приблизительно такое же увеличение производительности по грунту и снижение энергозатрат на кубометр грунта.

Отечественные земснаряды с погружными грунтовыми насосами начали создавать с 70-х годов прошлого века для разработки грунтов на глубине до 45 м. Их успешная эксплуатация подтвердила преимущества погружных грунтонасосов и позволила совершенствовать конструкции приводов погружного насоса. Несмотря на явные преимущества земснарядов с погружными грунтонасосами, ряд конструктивных трудностей обуславливает их специальное изготовление преимущественно только для объектов с большими глубинами разработки грунта.

12.4. Гидравлический транспорт грунта

Сущность – перемещение (транспортирование) частиц потоком воды с турбулентным режимом движения. Такой режим характерен наличием вертикальных скоростей потока (υверт = 10-20%υгор.). Грунт начинает размываться и транспортироваться при скоростях больше критической средней скорости, при которой начинается осаждение частиц. Критическая скорость является критерием размывающей способности потока. При υ>υкр грунт транспортируется, при υ=υкр начинается осаждение частиц, а при υ<υкр наблюдается осаждение частиц и заиление потока. Таким образом, главной задачей расчетов гидравлического транспорта является определение критической скорости и соответствующего уклона.

Различают безнапорный и напорный гидротранспорт.

Безнапорный гидротранспорт – транспортирование поверхностными потоками обеспечивается при υ>υкр и соответствующих уклонах дна потока I>Iкр.

В общем виде критическую скорость можно выразить в виде

,

,  ; (12.11)

; (12.11)

где Fr – число Фруда,  - плотности смеси, воды, твердых частиц, ω – гидравлическая крупность частиц (скорость равномерного падения частиц в спокойной воде), зависящая от крупности частиц; d – диаметр частиц.

- плотности смеси, воды, твердых частиц, ω – гидравлическая крупность частиц (скорость равномерного падения частиц в спокойной воде), зависящая от крупности частиц; d – диаметр частиц.

Для гарантированной транспортировки скорость должна быть больше υкр:  ,

,

где Кн – коэффициент надежности.

Уклоны дна зависят от скорости и гидравлических характеристик русла.

Для равномерного движения:

,

,  . (12.12)

. (12.12)

Напорный гидротранспорт – транспортирование по напорным трубам при υ>υкр. Характер распределения скоростей воды, пульпы, концентрации и плотности пульпы по сечению трубы отражен на рис. 12.7.

Рис.12.7. Изменение характеристик напорного гидротранспорта по сечению пульпопровода: а) распределение грунтовых частиц в поперечном сечении пульпопровода; б) график скоростей для чистой воды; в) график скоростей для пульпы; г) график распределения плотностей; д) график распределения твердого расхода.

Расчет гидротранспорта сводится к определению гидравлических потерь напора в пульпопроводе и критических скоростей. Существует ряд способов такого расчета. Наиболее распространен способ, принятый в гидроэнергетическом строительстве.

Гидравлический уклон для пульпы рассчитывается по формуле:

, (12.13)

, (12.13)

где  - гидравлический уклон для воды, определяемые по номограмме, состоящей из серии кривых для различных диаметров трубопроводов при различных скоростях воды;

- гидравлический уклон для воды, определяемые по номограмме, состоящей из серии кривых для различных диаметров трубопроводов при различных скоростях воды;  - поправка, зависящая от характеристики пульпы. Она определяется уравнением, учитывающим крупность грунта, коэффициент его разнородности, консистенцию пульпы и отношение критической скорости к расчетной. Все эти параметры учитываются по номограммам или формулам.

- поправка, зависящая от характеристики пульпы. Она определяется уравнением, учитывающим крупность грунта, коэффициент его разнородности, консистенцию пульпы и отношение критической скорости к расчетной. Все эти параметры учитываются по номограммам или формулам.

Суммарные потери напора в пульпопроводе должны учитывать все потери по трассе и определяются по формуле:

(12.14)

(12.14)

где  - длина берегового пульпопровода в метрах с коэффициентом 1,1 на местные потери напора,

- длина берегового пульпопровода в метрах с коэффициентом 1,1 на местные потери напора,  - длина плавучего пульпопровода с коэффициентом 1,5 на потери в шарнирных соединениях звеньев, 1,15 – общий коэффициент запаса,

- длина плавучего пульпопровода с коэффициентом 1,5 на потери в шарнирных соединениях звеньев, 1,15 – общий коэффициент запаса,  - геодезическое превышение конца берегового пульпопровода над уровнем воды в метрах,

- геодезическое превышение конца берегового пульпопровода над уровнем воды в метрах,  и

и  - плотности пульпы и воды.

- плотности пульпы и воды.

Критическая скорость определяется по номограмме или по формуле, учитывающей диаметр трубопровода, консистенцию пульпы и так называемый коэффициент транспортабельности грунта, учитывающий его разнозернистость.

Имеется также иной способ расчета напорного гидротранспорта, который позволяет учитывать любые грунты и зернистые отходы промышленности.

Перекачка пульпы осуществляется по сети водоводов. Конструктивно сеть водоводов (пульповодов) разделяется на всасывающую и напорную части. Всасывающая часть пульповода соединяет грунтозаборное устройство земснаряда с грунтовым насосом. Напорная часть состоит из плавучих магистральных и распределительных трубопроводов. Плавучий трубопровод укладывается на поплавках из отдельных звеньев труб, соединенных шарнирами.

Расчетный напор должен учитывать все потери на трассе трубопровода:

.

.

При Нр>Нз/с необходима установка промежуточных перекачивающих станций.

Влияние различных факторов на параметры напорного транспорта представлено на рис. 12.8.

Рис.12.8. Влияние различных факторов на параметры напорного гидротранспорта:

а) влияние диаметра трубопровода DТ и скоростей V на потери напора при чистой воде;

б) влияние диаметра пульповода DТ и типа грунта на величину критической скорости Vкр;

в) влияние диаметра пульповода DТ и типа грунта на удельные потери напора  .

.

12.5. Намыв земляных сооружений

Дата публикования: 2014-10-29; Прочитано: 1321 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!