|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Нежная мудрость естественной гигиены малышей. 3 страница

|

|

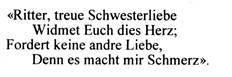

(«Рыцарь, это сердце дарит вам верную сестринскую любовь; не требуйте никакой иной любви, ибо это причиняет мне боль.»)

В голосе героини есть жестковатая «этикетность», церемонность и церемониальность, и кроме того — большое спокойствие; отсутствие каких-либо различимых эмоций. Это говорит не только будущая монахиня, как будто уже готовящая себя к монастырской дисциплине, но и высокородная девица, знающая, что ни в коем случае не должна уронить себя. Каждое слово выражает общую осанку учтивости и одновременно выдержки. В этом Шиллер верен исторической действительности — перед нами общество, где не человек обращается к человеку, а как быт держава к державе.

У Жуковского героиня заменяет вы на интонацию учтивости — на интонацию чувства.

Сладко мне твоей сестрою,

Милый рыцарь, быть;

Но любовию иною

Не могу любить...

Интонация заметно теплеет: вместо рассудочной лапидарности, лаконичной формальности и формульности, боязни сказать лишнее — девическая мягкость, обволакивающая даже отказ щадящей лаской; вместо средневекового этикета — «вечное» женское сердце, может быть, и вправду вечное, но ставшее в таких формах литературным фактом и фактом бытовым (на современном жаргоне — «поведенческим») не раньше, чем в эпоху Гуссо и «прекрасных душ». Шиллер и сам принадлежал миру «прекрасных душ», но для него иногда было интересно различие между обиходом «прекрасных душа» и средневековым авторитарным обиходом. Для Жуковского оно безразлично, потому

что у него на первом плане отсутствующее у Шиллера самоотождествление — вот и мы такие. Шиллер — западный человек, и для него рыцарское средневековье — его собственный вчерашний или позавчерашний день, а культура «прекрасных душ» — его же сегодняшний день; и очень хорошо помнится, пик сегодняшний день пришел на смену всем предыдущим. Для Жуковского все это едино как видение европейского идеала — «священные камни Европы», как скажет князь Версилов у Достоевского и притом идеала, опрокинутого на русскую жизнь, воспринятого как русский императив.

«Милый рыцарь«— такие нежности в устах дочери владельца замка невозможны. Это тон русской барышни «с печальной думою в очах»; искушение, в которое вводит нас сам Жуковский. У немецкой девицы единственное слово, в котором есть тепло, — «верная»; это образ основательной, положительной надежности — «немецкой верности», Шиллер ставит в центр волю, Жуковский — чувство.) Смысл

— отказ от любви, но поэтическая энергия слов говорит о другом: первая строка начинается словом «сладко», вторая — словом «милый», вторая половина фразы (после союза «но») заключена между словами «любовию» и «любить». Любовь как бы разлита, растворена в самом звучании: «любовию иною» — очень выразительное использование специфически русской фонической возможности, заставляющей вспомнить, как Лермонтов признавался, что без ума от влажньгх рифм, как, например, на

У Шиллера будущая монахиня предлагает взамен отвергаемой земной любви отстраненное, беспорывное благорасположение — «верную сестринскую любовь». У Жуковского она предлагает где-то за словами — едва ли не мистическую любовь, не духовный брак. Настроение любви по ту сторону всего плотского, у Шиллера присутствующее только в образе самого рыцаря, Жуковский неприметно переносит в образ героини, отчего последний обогащается, наполняется новой значительностью, сложностью, непроницаемостью: отказать со спокойной холодностью нелюбимому – «ruhig mag ich Euch erscheinen, ruhig gehen sehn» («я хочу спокойно видеть ваше появление, спокойно — ваш уход»), — не то, что добровольно отречься от брака с «милым рыцарем», хотя бы сестрой которого ей быть «сладко» да еще сделать это под такое влажное плескание гласных и согласных.

Конечно, по формальному смыслу слов и любви твоей страданье непонятно мне — недвусмысленное объяснение в нелюбви; но, в отличие от Шиллера, возникает еще трудно определимый второй план — может быть, непонятное не так уж непонятно; может быть, ей непонятна не любовь, а именно «страданье» любви, присутствующее постольку, поскольку это пока любовь домогающаяся, вожделеющая — и оттого неудовлетворенная. «Сердце в тишине» вполне может значить не больше того, что сердце молчит, не подает голоса, что оно не затронуто; но самое слово.тишина богаче внутренними возможностями —

как синоним тайны, или умиротворенности, или мистического безмолвия, чем дважды заявленное «ruhig» героини Шиллера. «Тишина» — это хотя бы потенциально невысказанность. Спокойствие — отсутствие любви, тишина — отсутствие страсти. Мы додумываем за Жуковского, но Жуковский сам сделал все, чтобы подтолкнуть нас на это. В подлиннике девица говорит о «появлении» и «уходе» рыцаря, здесь — о «разлуке» и «свидание»: как фон отречения выступает полновесно представленная мантика любовности, а самое отречение дано как тишина ниже героиня будет дважды названа: «ангел тишины»). У Шиллера жест — учтивое отстранение, у Жуковского — палец, таинственно прижатый к губам.

Шиллера интересует рыцарь Тогенбург: о его даме сказать нечего — это безличная дама, наделенная сословными монашескими добродетелями ровно настолько, чтобы оправдать любовь рыцаря. Поэт называет ее die Liebliche, «милая», с легким оттенкоммиловидности и приятности слово немного прозрачно, принадлежащее миру привлекательной и добронравной ординарности. Выражение «Das teuer Bild» (*дорогой образ*) трогательно и обыденно.

Совсем иное у Жуковского. Героиня с самого начала непостижима и неизъяснима; ее отказ как бы выходит из бездн ее нежности, и закон, по которому в ней соединено то и другое, вит ее вне обыденности, хотя бы сколь угодно благообразной и достойной. И поэта и читателя влечет в ней то, чего невозможно назвать и что можно бесконечно угадывать, — так много ласки в аскезе и так много аскезы в ласке. Уже не просто рыцарь Тогенбург смотрит на нее, а мы смотрим на нее его глазами; и она перед нами не появляется, как у Шиллера, а воистину является, как видение, без слов подтверждая, что все, что нам померещилось за ее словами в первой строфе, — правда.

Чтоб прекрасная явилась,

Чтоб от вышины

В тихий дол лицом склонилась,

Ангел тишины...

Там еще можно было сомневаться, не дались ли мы в обман, вправду ли *сердце в тишине* — нечто иное, чем *сердце спокойно* (то есть чем бытовое *сердечко молчит* — как это могли сказать про любую барышню, которой сделано предложение). Здесь всякие сомнения отпадают. Слово *тишина* поднято на самый высокий семантический пьедестал, который только может быть. Монахиня названа — «ангел тишины», и слова эти оба раза стоят на ударном месте, дважды завершая четверостишие и фразу. дол, к которому она склоняется, «тихий дол»; «тишина», составляющая ее сущность, льется от нее, как из своего источника, на все окружающее. Конечно, такая тишина, соединяющая героиню с ландшафтом отшельнического уединения в один образ, не тишина спокойствия, невозмутимости, простого нравственного здоровья, как, по-видимому, у Шиллера, а «тишина тайны» девственная монахиня, девственная природа — но девственность не как отсутствие ласки, а как полнота ласки; та. кая переливающаяся через край полнота, что деве, собственно, достаточно *явиться* в своем окне — ничего больше и не нужно. И вот результат: может быть, ее явление интереснее нам, чем этот все еще *унылый* рыцарь внизу. Конечно, он сумел оценить показанное ему чудо и соблюсти верность — тем лучше для него. Но чудо важнее, чем его тоска.

Смысловой центр стихотворения переместился. Поразительно, с какой учтивостью к подлиннику, какими минимальными средствами это сделано. У Шиллера дева наклоняется над долиной — долина внизу, под ней. У Жуковского она склоняется *от вышины* — она наверху, но над чем? Конечно, над долиной, над рыцарем, но и шире — над нами, вообще над всем дольним миром. Семантика вертикали, древняя как человечество, оживает со всей силой. *Наклониться над долиной* — значит выглянуть, даже высунуться в окно; обычное до обыденности, легко представимое движение, наблюдаемое с той дистанции, которую естественно вообразить между женским монастырем и жилищем одинокого анахорета. «Склониться», да еще «лицом», да еще в «тихий дол» — совсем иная картина. На каком расстоянии это увидено? Из пространства линейной перспективы мы перемещены в пространство души. долина, над которой наклоняются, — это часть ландшафта «тихий дол», в который склоняются, — это едва ли не «юдоль», не «дольнее». Лицо, никнущее в этот дол, — вне земных масштабов.

В этом Жуковский богаче Шиллера. Посмотрим, в чем Шиллер богаче Жуковского.

Рыцарь Шиллера, собираясь в Святую землю, «посылает за всеми своими вассалами, сколько их ни есть в швейцарском краю», — не только исторически безупречная деталь, но еще и поэзия конкретности, и легкий отголосок невыдуманной интонации и старинных песен. У Жуковского «звонкий рог созвал дружину»— что же, вассалы Тогенбурга все проживают по соседству, словно дружинники на дворе русского князя? Шиллеру интересно, поэтически интересно, что рыцарь отплывает назад в Европу от берегов Яффы, а не откуда-нибудь; точные подробности удостоверяют происшествие и одновременно уравновешивают, объективируют его драматичность. Для Жуковского топонимика крестовых походов ни к чему, она его не вдохновляет. Герой немецкой баллады селится в хижине поблизости от монастыря любимой как вольный отшельник без обета и устава — в средние века такое бывало. В русской балладе он назван «иноком», а его хижина — «кельей», то есть ему как будто дан статус монаха; спрашивается, какой устав, какой настоятель или духовник разрешил бы монаху проводить все время в таком немонашеском занятии — «ждать, как ждал он, чтоб у милой стукнуло окно»?

Странная вещь — мы неожиданно возвращены к практике «легкой» поэзии во вкусе ХVIII столетия, любившей превращать слово монах в безответственную метафору для любовного содержания. Конечно, идеальная влюбленность Тогенбурга не похожа на фривольные эмоции, воспевавшиеся наследниками i Парни, но степень отхода от обязательного, конкретного знания слов инок и «келья ненамного меньше», И это характерно. Здесь у Жуковского то же безразличие к реальной монашеской традиции, которое позволяло ему в этой балладе сполна использовать фоническую энергию слова «унылый» («и душе его унылой..., и уныло на окно глядел».), а в гимне «Боже, царя храни» назвать небесную (у него — поднебесную) жизнь «светлопрелестной», — не считаясь с одиозным смыслом, который имеют в православной аскетике, да и попросту в старом русском языке, и «уныние», и «прелесть» (прелесть бесовская). Его ум не имел Любопытства ни к уставам западного монашества, ни к географии Палестины по той же причине, по которой его поразительно чуткое ухо не улавливало в прелести — «лести» и даже не отличало поднебесного от небесного, то есть, собственно говоря, наднебесного. Конкретная история Запада, столь интересная для Шиллера, теряется для Жуковского в той же голубой дали, что и конкретная история родного языка. Он заново создает свой Запад, которого никогда не было. И *свое* и *чужое* различены ровно в такой мере, чтобы через это различие можно было перекинуть мост, пережить над ним, различием, победу.

СИСТЕМНОСТЬ СИМВОЛОВ В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА٭

Поэзия Вячеслава Иванова — не только поэзия «символизма» (как употребляли это слово литераторы и ныне употребляют историки литературы, то есть в осложненном и вторичном смысле), но также поэзия действительно символическая (в простейшем и первичном смысле): поэзия, в которой символ — не декоративный атрибут, создающий «атмосферу», но основание, ин котором возводится постройка. В истории европейского и русского символизма это скорее исключение, чем норма. Самоназвание «символист» в устах Вячеслава Иванова в необычной степени этимологически буквально.

Никто из писавших об этом поэте, кажется, не уклонялся от обязанности посвятить хотя несколько слов проблеме символа. И все же до сих пор слишком мало сделано для изучения конкретной жизни символов в его поэзии. Символ как «категория» поэтики немного заслоняет символ как реальность поэзии. На то есть свои причины. Вячеслав Иванов сам был слишком влиятельным и продуктивным теоретиком, чтобы нам избежать соблазна вплотную следовать за его теоретическими декларациям и при истолковании его поэтической практики. Соблазн тем сильнее, что теоретиком он был не только влиятельным и продуктивным, но и очень умным, и если мы радуемся обилию шансов из первых рук услышать, чего поэт хотел от своей поэзии и, это только естественно. И все же соблазн есть соблазн, и притом по трем причинам.

Во-первых, когда Вячеслав Иванов занимался теорией, он занимался именно теорией, а не собственным автопортретом.

«Как, по моему разумению, должен писать поэт» и «как, по моему наблюдению, пишу я сам» - две разные темы; соотнесенные между собой, но разные.

Во-вторых, теория Вячеслава Иванова и специально словесное выражение этой теории более определены временем, а потому дальше от нас, чем его поэзия[17]. Это вполне понятно. Чтобы писать такие стихи, какие писал Вячеслав Иванов, нужно перестать слушаться собратьев-литераторов, идти своим путем, не оглядываясь на «среду». При всей своей цивилизованности и учтивости поэзия Иванова — упрямая, неприрученная поэзия, и этим обеспечивается ее сила выживания, когда в далекое прошлое отходит карнавальное время «Башни». Юноша Мандельштам имел основания писать Вячеславу Иванову: «Вы — самый непонятный, самый темный, в обыденном словоупотреблении, поэт нашего времени — именно оттого, что как никто верны своей стихии — сознательно поручив себя ей»[18] Внутренний выбор, стоящий за всей поэзией Иванова, выражен в строках из одного стихотворения 1915 года:

Людская молва и житейская ложь,

Подоблачной стан моей не тревожь.

Все знаю, в воздушный шалаш восходя,

И взгляд равнодушный по стогнам водя:

С родной голубятней расстался бы я, —

Была бы понятней вам песня моя.

Эфирному краю скажи я «прости»

И белую стаю свою распусти, —

Я стал бы вам нужен, и сроден, и мил,

С недужным недужен, с унылым уныл.

(«Голубятня, сб. Свет Вечерний) [19]

Напротив, занимаясь теорией, то есть на несколько ступенек спускаясь от «воздушного шалаша» и вступая в объяснения — уже не с тем провиденциальным собеседником (выражение Мандельштама), к которому обращается поэт, но с собеседником вполне предсказуемым, с определенными, социологически идентифицируемыми кругами русской и европейской интеллигенции такого-то времени, — он по необходимости принимал в расчет если не «житейскую ложь», то людскую молву. Кодификация символистского канона означала для него — больше, чем для какого бы то ни было поэта его эпохи (кроме разве что Стефана Георге) — обдуманный волевой акт культурной дипломатии, культурной политики а такой акт подчинен соображениям благоразумия и правилам этикета[20]. Выступая в качестве теоретика, Вячеслав Иванов говорил своим современникам то, что считал уместным. Если бы он — представим на миг невозможное возможным — увидел перед собой не их, а нас, сегодняшних своих читателей, что было бы тогда? Надо полагать, его поэтический голос ничуть не изменился бы (ведь он обещал не распускать своей «белой стаи»!); но очень возможно, что в качестве теоретика он сказал бы нам нечто иное, такое, что по существующим его трудам представить нелегко[21]. И совершенно ясно, что он не повторил бы сегодня всех тех теоретических утопий, которые сделаны невозможными нашим историческим опытом. Среди его стихов время, как всегда, произвело неизбежный отбор[22], но те из них, которые выдержали этот отбор, доходят до нас прямо, точно в цель, словно письмо, адресат которого — мы; между тем как теоретические сочинения проходят чуть-чуть мимо нас. Объяснять сегодня стихи теоретическими сочинениями — значит объяснять более близкое более далеким.

И, в третьих, реальность всякой поэзии, даже такой сознательной, как поэзия Вячеслава Иванова, по самой своей сути не исчерпывается и не может исчерпываться никакой теорией, даже столь единоприродной ей, как теория Вячеслава Иванова; в ней, поэзии, гораздо больше секретов, потаенностей, неожиданных моментов. По мудрому совету Горация, мореходу лучше совершить свой путь, не слишком вплотную держась «ненадежного берега». Поэзия для интерпретатора — открытое море, теоретические декларации поэта — берег, и берег «ненадежный» не потому, чтобы они не были в своем роде достаточно адекватны, а просто потому, что это всего лишь теоретические декларации, а не сама реальность поэтической практики. Они могут пояс-

нить последнюю, но не могут ее объяснить.

* * *

Прежде чем говорить о системе символов в поэзии Вячеслава Иванова, необходимо отметить, что символы у него действительно составляют систему в полном смысле этого слова: систему такой степени замкнутости, как ни у одного из русских символистов.

Замкнутая система символов — это значит, что у Иванова в принципе нет двух таких символов, каждый из которых не требовал бы другого, не «полагал» бы другого в диалектическом смысле слова «полагание» (разумеется, с различной степенью настоятельности) нет двух символов, которые не были бы связаны цепочкой смысловых сцеплений, примерно так, как связываются понятия в идеалистической диалектике Гегеля или особенно Шеллинга («Konstruction»)[23]. Это значит, далее, что каждый символ занимает четко определенное место по отношению к другим символам. Это значит, наконец, что каждое из значений каждого символа (который, как известно, многозначен)[24] обращено в направлении каких-то иных символов этой же системы, причем именно к ним, а не к другим, или, если к другим, то только через них.

Символические линии, символические цепи, парные противоположения символов, составляющие «хозяйство» Иванова как поэта, можно было бы все вместе представить наглядно в виде очень сложной диаграммы. Автор этой статьи не уверен ни в том, что от подобной диаграммы была бы большая польза, ни в том, что она была бы предприятием хорошего вкуса; поэтому статья обойдется без диаграммы[25]. Но возможность диаграммы стоит мысленно увидеть.

Замкнутая система символов, конечно, не может быть отработана и выявлена ни на пространстве одного стихотворения, ни даже на пространстве одного поэтического цикла, одного поэтического сборника (уровень организации, очень важный для всех символистов). Нет, для нее, этой системы, нужна вся сумма творчества поэта — от момента обретения им себя и до конца. Иначе говоря, чтобы реализоваться, замкнутая система символов необходимо должна оставаться в течение творческой биографии поэта стабильной. Она поистине замкнутая еще и в особом смысле: поэт смыкает ее вокруг себя, как магический круг, из которого он не намерен выходить («Дея чары и смыкая круги...»)

Читателя система тоже принимает внутрь себя, настраивая на специфический тип восприятия. Едва ли не самый разительный пример — «Повесть о Светомире Царевиче»: это вообще не «чтение», единственный способ контакта с ней — войти в нее и дать ее словесной стихии сомкнуться над своей головой. (Это, пожалуй, роднит ее с «Romanzen vom Rozenkranz» Клеенса Брентано, с «Eve» Шарля Пеги...) Но нет произведения Вячеслава Иванова, которое не требовало бы схожей читательской установки. Недаром Мандельштам в уже цитированном выше письме[26] говорит, что читатель соглашается с Ивановым Примерно так, как путешественник принимает католический смысл собора Notre Dame «просто в силу своего нахождения под этими сводами». Система символов Вячеслава Иванова и задумана как своды, смыкающиеся, сходящиеся с разных сторон и над поэтом, и над его читателем — читателем, которого его поэзия имеет в виду. Образ смыкающегося круга возникает в том же Письме Мандельштама («астрономическая круглость Вашей системы»). Архитектуру символов Вячеслава Иванова, как архитектуру куполов Айя-Софии, может адекватно воспринять только взгляд изнутри, не извне. Вот одна параллель в пояснение: для среднего русского литератора немецкая романтика — это прежде всего Э. -Т. -А. Гофман, но для Вячеслава Иванова — Новалис. К Гофману можно относиться как к •чтению* в обычном (отнюдь не уничижительном) смысле слова, к Новалису — нет; мир образов Гофмана можно разглядывать издали как зрелище, в мир символов Новалиса приходится входить как в особенно плотную реальность, *realiola* — или они вообще не нужны.

Мы сказали, что замкнутая система символов есть система стабильная; этим мы ответили на вопрос, почему ни у одного русского символиста система символов не была и не могла быть в такой степени замкнутой, в такой степени системной, как у Вячеслава Иванова.

О символизме *Скорпиона* в противоположность символизму *Ор*, о том символизме, который в терминологии Иванова

называется «идеалистическим») в противоположность реалистическому и который шел от *соответствий* Бодлера, а не от идей того же Новалиса и Владимира Соловьева, здесь не стоит много говорить. Если символы не имеют онтологического статуса, они не могут образовывать системы и связываются только по принципу соответствий, отражаясь друг в друге, как зеркала, наведенные друг в друга. Только мимолетности я влагаю в стиха — девиз Бальмонта. Хочу, чтоб всюду плавала // Свободная ладья — девиз Брюсова, которого Тынянов назвал *путешественником по области тем*[27]. Символика Бальмонта и Брюсова декоративна по своему центральному заданию.

Сложнее обстоит дело с «совьевцами» — Александром Блоком и Андреем Белым.

Когда в связи с Блоком пытаешься подумать о словосочетании «замкнутая система», сейчас же чувствуешь, что стоящий за этими словами образ должен был вызывать у Блока настоящую клаустрофобию. Вспоминаются его юношеские строки, годящиеся как эпиграф ко всему его творчеству:

Мне друг один — в сыром ночном тумане

Дорога вдаль.

(«Я стар душой...», 1899) [28]

дорога ведет вдаль, и она лежит в тумане, то есть ее невозможно обозреть, невозможно увидеть наперед, какова ее конечная цель; зато видно, от чего она уводит — от того, что вчера было домом. Пафос движения без оглядки и без возврата («...никто не придет назад»), отрицающий всякую стабильность, размыкающий всякую замкнутость, — для поэзии Блока одновременно важнейшая объективная характеристика и столь же важная субъективная самохарактеристика, то есть центральная тема[29]. Блоку необходимо было навсегда уйти в «лиловые миры» из терема своей Царевны, из покоев своей Прекрасной Дамы, чтобы встретить Незнакомку в ресторане, и ему нужно было возмутиться, взбунтоваться против «лиловых миров», чтобы увидеть Куликово поле; нет и не может быть духовного «пространства», которое собрало бы его символы, объединило их, сделало совместимыми. Этому не противоречит, что есть образы-эмблемы, проходящие через все периоды его лирики (та же «дорога», «мать и сын» и т. д.); д. Е. Максимов назвал такие образы «интеграторами»[30] Однако именно в своей символической семантике образы эти крайне нестабильны, подвержены радикальному переосмыслению, выводящему их из тождества себе. За переосмыслением всякий раз стоят драматические разрывы с прежними ценностями. Поэтическая биография Вячеслава Иванова, отнюдь не будучи, разумеется, чуждой движению, характеризуется гораздо большей неизменностью своих ориентиров, своих «кормчих звезд». Иванов мог сказать о себе на макароническом языке полимата то, чего Блок не смог бы сказать ни в какой форме: «Поистине, я simper idem <всегда тот же>, хотя конечно, в силу закона <,,все течет”> и самоутверждения моей жизненности, <и я теку>».[31]Характерно, что у него историческое время играет роль ограниченную, физический возраст — еще более ограниченную (нет, например, «юношеских стихов» в том смысле, в котором оба первых цикла Блока — характерно «юношеские»). В организации лирики Блока как целого фактор временной необратимости участвует чрезвычайно наглядно. Сам Блок понял три тома своей лирики как атрилогию «очеловечения»[32]; трилогия эта выглядит как динамичная гегелевская триада с тезисом, антитезисом и чем-то вроде синтеза — поистине «отрицание отрицания». Когда мы говорим о поэзии Вячеслава Иванова, блоковскую «дорогу» должны сменить другие метафоры: «исток» — «возврат» — «затвор». В полноте «истока» все дано изначально, все «вытекает» оттуда, распространяясь и разливаясь, но не изменяя своего состава. В плане личном «исток» есть «младенчество», детство как образ вечного и неизменного Рая:

Эдем недвижимый, где вновь

Обрящем древнюю любовь...

(Младенчество ХХIII) [33]

В плане поэтической биографии истока — это Первый сборник, «Кормчие звезды», где в свернутом предварительном виде «все уже есть». (О первых сборниках Блока нельзя сказать ничего подобного; никто не станет искать в «Ante lucem» и «Стихах о Прекрасной даме» содержание «Ямбов», «Соловьиного сада» или «Двенадцати».) Наконец, в плане метафизическом «исток» — это realiola платоновская «идея», аристотелевская «энтелехия», постепенной реализацией которой ощущает себя поэзия Вячеслава Иванова. Но это значит, что «исток» есть одновременно «цель». Движение идет от «истока», но также, что еще важнее, еще сокровеннее, к «истоку», и это «возврат».

Как Тростнику непонятному,

Внемли речам:

Путь — по теченью обратному

К родным ключам...

(«Покой», сб. «Свет ‚вечерний») [34]

В этой теме «возврата», «палирройи» — эзотерика ивановского восприятия времени и жизни. Сейчас ограничимся констатацией, что логика этой темы приводит Иванова к принципиальному утверждению как бы недоброкачественности всего текучего сравнительно с пребывающим:

Не из наших ли измен

Мы себе сковали плен,

Тот, что Временем зовет

Смертный род?

Время нас, как ветер мчит,

Разлучая, разлучит, —

Хвост змеиный в пасть вберет

И умрет. [35]

В контексте этого философского «обличения» времени как вероломства, как ухода от памяти и верности, а значит, от бытия обретает символический смысл предпочтение «затвора» — «дороге» (имевшее, разумеется, для поэта, которому уже было под восемьдесят, и совсем простой, буквальный смысл):

«Иди, куда глядят глаза,

Пряма летит стрелой дорога!

Простор — предощущенье Бога

И вечной дали бирюза».

……………………………………..

Исхожены тропы сухие,

И сказку опровергла быль.

Дорога — бег ползучий змия,

С высот низринутого в пыль.

Даль — под фатой лазурной Лия,

Когда любовь звала Рахиль.

И ныне теснотой укромной,

Заточник вольный, дорожу,

В себе простор, как мир огромный,

Взор обводя, не огляжу;

И светит памяти бездомной

Голубизна за Летой темной, —

И я себе принадлежу.

(Идти, куда глядят глаза...’

сб. Римский дневник) [36]

« Пряма летит стрелой дорога» — трудно удержаться от искушения и не вспомнить из Блока ряд мест, где путь уподоблен именно стреле, например:

Наш путь — стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

(«На поле Куликовом», 1, 1908) [37]

Вячеслав Иванов чувствует себя принадлежащим себе[38] в «укромной тесноте» дома, ибо она есть для него место и символ собирания себя («кто не собирает со Мною, тот расточает....») — преодоление того, что в философии Гегеля называется «дурной», или «негативной», бесконечностью. Таков поздний, окончательный итог опыта человека и поэта. Итог блоковского опыта, десятки раз сформулированный в его стихах и прозе, совершенно противоположен:

Не найти мне места в тихом доме

Возле мирного огня!

(«Мой друг, в этом тихом доме..», 1913) [39]

В одной из статей Блок страстно славит «бегство из дому» (из сложившегося и замкнувшегося жизненного круга) и «бегство из города» (от культуры, то есть исторической памяти) как радостное и освобождающее забвение, выход к простоте. «Простота линий, простота одиночества за городом. В бегстве из дому утрачено чувство собственного очага, своей души, отдельной и колючей. В бегстве из города утрачена сложная мера этой когда-то гордой души, которой она мерила окружающее. И взор, утративший память о прямых линиях города, расточился в пространстве»[40]. «Стать как стезя» — значит для Блока в некотором смысле «все забыть»[41]. Словно отголосок этих мотивов слышится в голосе Гершензона, спорящего с Ивановым в «Переписке из двух углов». для Гершензона единственная возможность обновления — в том, чтобы забыть, «окунуться в Лету», совершить некий исход из данности культурной традиции. Для Иванова вертикаль подъема противостоит горизонтали уводящего пути. О цели — истинной простоте — у него сказано: «Не выходом из данной среды или страны добывается она, но восхождением. На каждом месте, — опять повторяю и свидетельствую, — Вефиль и лестница Иакова, — в каждом центре любого горизонта» (III, 412). 0 культурной традиции у него сказано: «Культура — культ предков, и, конечно, — она смутно сознает это даже теперь, — воскрешение мертвых» (III, 412). К тому, о чем мы говорим, то есть к предпосылкам замкнутости символической системы Вячеслава Иванова, его культурный традиционализм («сыновнее почтение к истории», по выражению Гертдензона — III, 407) имеет самое непосредственное отношение, ибо система такого рода не может быть построена силами одного человека, без вступления в права наследования над огромным «тезаурусом» традиционной символики. Здесь поэту нужна была не только вся его ученость[42], не только профессиональная привычка филолога терпеливо и медлительно присматриваться к значению всего значащего, но и лежащая в самой сердцевине его поэзии вера в культуру как» воскрешение мертвых», в реальность своего единения с прошлым, с «отцами»:

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 294 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!