|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Приборы и аппаратура для исследования скважин

|

|

Приборы и аппаратура при газогидродинамических исследованиях скважин применяются с целью определения достоверных величин необходимых параметров. Измерение указанных параметров в зависимости от вида исследований может проводиться на поверхности и в стволе скважины - так называемые «глубинные исследования». При глубинных исследованиях помимо самих измерительных приборов или систем требуется определенный комплекс оборудования для проведения спуско-подьемных операций. Несмотря на значительное усложнение процесса исследования с глубинными приборами обойтись без них не всегда возможно, так как в некоторых случаях определить необходимые параметры с приемлемой точностью аналитическим путем не удается.

Применяются приборы с местной регистрацией измеряемого параметра, которые спускаются в скважину на специальной проволоке-канате и состоят из датчика чувствительного к измеряемому параметру, и механизма, позволяющего записать величину измеренного параметра на специальном диаграммном бланке. После подъема прибора из скважины и извлечения диаграммного бланка проводится расшифровка записи прибора и определение измеренной величины параметра.

Глубинные дистанционные приборы, включающие в себя глубинный снаряд, содержат чувствительный датчик с преобразователем и вторичную аппаратуру. Сигнал датчика о величине измеряемого параметра, преобразованный в электрический ток, по геофизическому кабелю передается на расположенную на поверхности вторичную аппаратуру, которая в свою очередь расшифровывает принятый сигнал, показывает или записывает его.

Преимущество приборов с местной регистрацией - сравнительная простота проведения спуско-подьемных операций из-за малого диаметра проволоки, а недостаток - отсутствие информации о работе прибора в скважине.

В таком случае возможны некачественные исследования из-за неисправности прибора, которые необходимо повторять.

Дистанционные приборы при всей сложности спуско-подьемных операций обладают тем преимуществом, что дают постоянную информацию о работе прибора в скважине и величине регистрируемого параметра. В необходимых случаях можно сразу провести повторные контрольные измерения или проследить изменения параметра по любому интервалу глубины скважины.

Практика проведения газогидродинамических исследований скважин показала, что исполнители должны знать методику испытания и обработки полученных результатов, принцип действия и устройство приборов и аппаратуры, иметь определенный опыт работы с ними, учитывать особенности конструкции и обвязки скважин, строго соблюдать правила техники безопасности.

Подготовка скважины к проведению любого исследования - важный этап, от которого зависит не только качество получаемых результатов, но и сама возможность проведения намеченных испытаний. В процессе подготовки скважины выполняются следующие операции: установка передвижных мостков, лубрикатора на соответствующее давление, вышки для спуска и подъема глубинных приборов в скважину, проверка и подключение газопровода и приборов для измерения дебита, подключение сепаратора для отделения жидкой фазы, установка приборов для измерения устьевых давлений и температур и.т.д.

Описание устройства приборов и аппаратуры, а так же методов работы с ними дается в таком объеме, который необходим как дополнение к сведениям, содержащимся в «Паспортах» и «Инструкциях по применению», поставляемых заводом - изготовителем с каждым экземпляром прибора.

13.1. Приборы и аппаратура для измерения давления

В процессе газогидродинамических исследований возникает необходимость измерения давления на устье скважины, в узле измерения дебита и в стволе скважины на различных глубинах. Давление на устье скважины и в узле измерения дебита следует измерять пружинными показывающими манометрами типа МО и МТИ. В стволе скважины давление измеряют глубинными регистрирующими и дистанционными манометрами.

13.1.1. Пружинные манометры

Устройство и общий вид манометров типа МО и МТИ показан на рис. 39. Чувствительным элементом служит пружина 5. При увеличении давления она распрямляется и через рычажную систему и зубчатый сектор 3 поворачивает стрелку 4 на соответствующий угол. Отсчет проводится по шкале, градуированной в делениях. Пересчет давлений в 0,1 мПа проводят по формуле

где Р - избыточное давление, в 0,1 мПа; N - показания манометра, деления; Ан - ближайшее нижнее значение от N по тарировочной таблице используемого манометра, 0,1 мПа и деления соответственно:

где Р - избыточное давление, в 0,1 мПа; N - показания манометра, деления; Ан - ближайшее нижнее значение от N по тарировочной таблице используемого манометра, 0,1 мПа и деления соответственно:  где Вв - ближайшее верхнее значение давления от N по тарировочной таблице, 0,1 мПа и деления соответственно; n - цена деления манометра.

где Вв - ближайшее верхнее значение давления от N по тарировочной таблице, 0,1 мПа и деления соответственно; n - цена деления манометра.

Рисунок 39. Пружинный манометр

1 – резьба установочная; 2 – тяга; 3 – зубчатый сектор; 4 – стрелка; 5 – пружина

Пример. Рассчитать давление по показанию манометра N 260,1 деления. По тарировочной таблице данного манометра имеем: Вн=254,0 дел.; Ан=85·0,1мПа; Вв=269,2 дел.; Ав=90·0,1мПа.

Тогда

п = (90 - 85)/(269,2 - 254) = 0,329;

Р = 85 + 0,329(260,1 - 254) = 87,0·0,1мПа.

Технические характеристики пружинных показывающих манометров приведены в таблице 16.

При установке образцовых манометров в местах измерений необходимо соблюдать следующие условия.

Присоединительный штуцер должен быть направлен перпендикулярно к потоку газа в трубопроводе и не заходить за пределы внутренней стенки трубопровода.

Манометр должен быть установлен в вертикальном положении.

Вся измерительная линия должна быть герметичной.

В схеме соединения необходимо предусмотреть два вентиля на соответствующее давление. Один - для отключения манометра от измеряемой линии, другой - для выпуска газа из манометра перед демонтажем. Манометр должен быть укрыт от действия прямых солнечных лучей.

Присоединение образцовых манометров к местам измерений допускается одним из следующих способов.

Непосредственно к точке измерения - если отсутствуют агрессивные примеси в измеряемой среде и температура измеряемой среды и окружающего воздуха не отличается от температуры, при которой оттарирован данный образцовый манометр более чем на 3°С.

Через трубки высокого давления - при температуре измеряемой среды, превышающей допустимую температуру для образцового манометра.

Через трубки высокого давления и ловушку - если в измеряемой среде присутствуют агрессивные примеси. В этом случае все необходимые детали схемы должны быть изготовлены из соответствующего антикоррозионного материала.

Таблица16 Технические характеристики манометров типа МО и МТИ

| Показатели | МО 0,16 | МО 0,25 | МО 0,4 | МТИ 0,6 | МТИ 1,0 | |

| Верхние пределы измерения, 0,1 мПа | 1; 1,6; 10; 16; 160; 250 | 2,5; 25; 40; 400; 600 | 4; 6; 60; 100 | 1; 1,6; 6; 10; 40; 60; 160; 250; 600; 1000 | 2,5; 4; 16; 25; 100; 400; 1600 | |

| Рабочая температура, °С | 20±3 | 20±5 | 20±3 | |||

| Допустимая температура, °С | 10÷35 | от —50 до +60 | ||||

| Диаметр корпуса, мм | ||||||

| Допустимая относительная влажность воздуха, % | До 80 | |||||

| Допустимая скорость изменения давления, %/с | До 1 | |||||

| Назначение | Для измерения избыточного давления нейтральных по отношению к латуни, бронзе и конструкционной стали жидкостей и газов | |||||

Выбор предела измерения манометра зависит от давления измеряемой среды. Предпочтителен образцовый манометр с таким пределом измерения давления, когда стрелка манометра в процессе измерения располагается в средней трети шкалы.

Уход за образцовыми манометрами должен включать в себя мероприятия по содержанию его в чистоте, исправности. Его следует оберегать от тряски и ударов. Необходима периодическая тарировка манометров на образцовых поршневых манометрах типа МОП класса точности 0,5 согласно заводским инструкциям. Периодичность проверки манометра зависит от характера исследований, условий его транспортировки и хранения; при непрерывной работе манометра - раз в месяц, при перевозке на разовые исследования в полевых условиях - раз в неделю; для особо ответственных исследований - перед каждым из них.

13.1.2. Дифференциальные манометры

Для измерения перепадов давления используют дифференциальные манометры. Наиболее распространены жидкостные, поплавковые, мембранные и сильфонные дифманометры. В газовой промышленности дифманометры применяются в основном в расходомерах. Поэтому принцип действия и порядок установки дифманометров изложен в пункте по измерению дебита скважин.

13.1.3. Глубинные манометры с местной регистрацией давления

Пластовые и забойные давления, а также давления на любых глубинах в стволе скважины между устьем и забоем измеряются и регистрируются глубинными манометрами. Глубинные прецизионные манометры нормального ряда МГН-1.

Таблица 17 Время работы часового привода по режимам

| Показатели | Время работы часового привода, ч | |||||||

| Обозначение режимов работы на шкале |

Эти манометры пружинно-поршневого типа предназначены для выполнения точных измерений давления и его изменений (рис.40). Под действием давления в скважине поршень 16 совершает поступательное движение, а для снятия статических нагрузок и повышения точности измерения давления - вращательное. Периодичность вращения поршня осуществляется автоматическим прерывателем электронного типа 9, смонтированным в корпусной трубе 10. Время остановки вращения поршня регулируется от нуля (непрерывный режим вращения) до 5-6 мин путем поворота ручки 6 со шкалой 7. снабженной делениями, указывающими задаваемую паузу. Рекомендуемый режим согласован с временем работы часового привода и может быть выбран согласно табл. 17.

Само вращение поршня обеспечивается электродвигателем постоянного тока 11, питаемого батареями сухих элементов 4. От электродвигателя через редуктор 12 вращательное движение передается измерительной пружине 15, жестко связанной свободным концом с поршнем. Второй конец пружины соединен с валом 13, укрепленным в радиально-упорном подшипнике, и имеет возможность только вращательного движения.

Перемещение поршня, пропорциональное давлению в скважине, записывается пером на диаграмме, укрепленной в барабане 19 часового привода 20. Для этого каретка с пишущим пером 18 соединена с поршнем посредством шарнира 17 и имеет возможность только поступательного перемещения по направляющим, выполненных в виде натянутых струн. Разделитель лабиринтного типа 14 состоит из трубок, расположенных концентрично, и предохраняет внутреннюю полость маноблока от проникновения внешней среды. Конструкция разделителя имеет возможность быстрой разборки для промывки рабочих полостей, а также для заполнения маноблока рабочей жидкостью без нарушения градуировки манометра. Перед заполнением маноблока жидкостью необходимо отсоединить его от трубы 10, поставив прибор в вертикальное положение.

Рисунок 40. Глубинный манометр МГН-1

1 – хвостовик; 2 – выключатель питания; 3 – сосуд с легкокипящей жидкостью; 4 – источники питания; 5 – токопровод; 6 – ручка; 7 – шкала; 8 – диск; 9 – автоматический прерыватель; 10 – корпусная труба; 11 – электродвигатель; 12 – редуктор; 13 – промежуточный вал; 14 – лабиринтный разделитель; 15 – измерительная пружина; 16 – поршень; 17 – шарнир; 18 – каретка с пишущим пером; 19 – барабан с диаграммным бланком; 20 – часовой привод; 21 – амортизатор; 22 – наконечник.

Блок питания электродви-гателя состоит из четырех элементов 4, соединенных последовательно, выключателя 2 сосуда 3 с легкокипящей жидкостью. Повышение рабочей температуры вызывает испарение жидкости, приводит к повышению давления в блоке питания и препятствует выходу источников питания из строя. Электрическая цепь образуется корпусом прибора и токопроводом 5.

Подготовка прибора для проведения измерений в скважине состоит в смене диаграммного бланка, заводе часового привода и включения цепи электропитания путем поворота выключателя 2. При необходимости следует промыть маноблок и заполнить его маслом. Режим работы промывателя устанавливается обычно перед выездом на скважину в лабораториях КИП или в лабораториях бригад по исследованию. Там же проверяется пригодность источников питания. Техническая характеристика манометров МГН-1 приведена в табл. 18.

Для проведения поинтервальных измерений давления можно использовать глубинный поршневой малогабаритный манометр МПМ-4, (рис. 41), если его технические характеристики соответствуют существующим конкретным условиям. Конструктивная особенность этого прибора - отсутствие часового механизма.

Вращение поршня с пером осуществляется электродвигателем, питаемым от батареи источников тока, через редуктор со скоростью примерно 1 об/10 мин. причем скорость вращения поршня нестабильна. Техническая характеристика манометров МПМ-4 приведена в табл. 18.

Таблица18 Техническая характеристика манометров МГН-1 и МПМ-4

| Показатели | МГН-1 | МПМ-4 |

| Пределы измерения давления, 0,1 мПа Максимальная рабочая температура, ºС Приведенная погрешность, % Порог чувствительности, 0,1 мПа Рабочий ход поршня, мм Длина, мм Диаметр, мм Масса, кг | 2-40; 3-60; 5-100; 8-160; 10-200; 12-250; 15-300 0,1÷0,25 0,1% от верхнего предела 100±10 | 1-50; 5-120; 10-180; 10-250; +60 0,5 0,006-0,4 2,9 |

Геликсные глубинные манометры выпускаются промышленностью в модификации нормального ряда манометров МГН-2. Их конструкция разработана с учетом опыта эксплуатации ранее созданных отечественных и лучших образцов зарубежных приборов аналогичных типов, а применение предпочтительнее для измерения высоких давлений при повышенных температурах.

Манометр МГН-2 (рис. 42) состоит из двух основных узлов - манометрического блока и механизма записи. Маноблок состоит из сильфонного разделителя 1, геликса, воспринимающего давление в скважине 2, зубчатой муфты 3 и передаточного валика 4, вращающегося в шарикоподшипниках 5 и 6. Все эти детали смонтированы в переходниках 7 и 8 и трубе 9. Механизм записи размещен в корпусе 10 и переходнике 7. Он состоит из часового механизма 11, редуктора 12, барабана записи 13 с гайкой 14, ходовым винтом 15 и плавающей опорой. Барабан опирается тремя выступами на кромки направляющих пазов корпуса 10 и прижимается к ним пружиной. Перодержатель связан зубчатой муфтой с передаточным валиком 4. Для выбора люфта держатель центрируется относительно барабана направляющей трубой, скользящей опорой и пружиной. Доступ к барабану записи и редуктору обеспечивается через съемную крышку механизма записи, закрепленную упором и прижимным фиксатором. К прибору придается унифицированная термометрическая секция с максимальным термометром и амортизационным устройством.

Барабан перемещается по направляющим под действием собственной массы, но скорость его хода регулируется ходом несамотормозящегося винта, передаточным соотношением редуктора и частотой вращения вала часового привода, играющих роль спускового устройства. Наличие редуктора и двух сменных винтов с различным ходом обеспечивает получение четырех масштабов записи при использовании одного часового привода.

В приборах, предназначенных для газовых скважин, сильфон можно заменить фильтром. В этом случае наружное давление поступает непосредственно в геликс, что несколько повышает точность показаний. Технические данные манометров МГН-2 приведены в табл. 18. Дифференциальные глубинные манометры применяются для измерения и регистрации небольших изменений давления. В газовых скважинах их можно использовать для регистрации КВД, кривых стабилизации давления, поинтервальных измерений давления по стволу скважин от устья до забоя.

Рисунок 41. Глубинный малогабаритный манометр МПМ-4

1 – труба; 2 – барабан; 3 – перо; 4 – поршень; 5 – пружина; 6 – промежуточный валик; 7 – разделитель; 8 – редуктор; 9 – двигатель

Рисунок 42. Глубинный манометр нормального ряда МГН-2

В настоящее время используются дифманометры «Самотлор-1» и «Селигер-1». Принцип действия этих приборов состоит в измерении деформации упругого элемента, уравновешивающего измеряемое давление. Основные узлы дифманометров «Самотлор-1» и «Селигер-1» (рис. 43): блок регистрации с часовым приводом, силовой и электронный блок, контактный нуль-орган с сильфонным разделителем, блок питания, состоящий из батарей сухих элементов или аккумуляторов.

Рисунок 43. Глубинные дифманометры

А – типа «Самотлор-1»; б – типа «Селигер-1»

Оба прибора требуют предварительной зарядки сжатым газом, давление которого с учетом температурной поправки определяется статическим давлением на заданной глубине. Прибор начинает работать после уравновешивания давления в скважине давлением зарядки. В дифманометре типа «Селигер» измеряемое приращение давления через впускной клапан воздействует на сильфонный разделитель, снабженный подвижным контактом. Замыкается правый контакт, включается электродвигатель, выходной вал которого кинематически соединен с поршнем. Поршень перемещается вниз, сжимая воздух до тех пор, пока давление в камере не станет равным измеряемому. После этого цепь размыкается и двигатель останавливается. Перемещение поршня регистрируется на диаграммном бланке, вставленном в барабан, вращаемый часовым приводом. При уменьшении измеряемого давления замыкается левый контакт и поршень перемещается вверх на ход, необходимый для выравнивания давлений в воздушной камере и в скважине.

Глубинный дифманометр типа «Самотлор» также заполняется сжатым газом. Однако измерение приращений давления осуществляется не за счет изменения объема камеры противодавления, а за счет деформации винтовой цилиндрической пружины. При включении контактов электродвигатель, выходной вал которого парой винт - гайка соединен с измерительной пружиной, деформирует ее до тех пор, пока натяжение пружины не уравновесит силу, действующую на разделительный сильфон, с измеряемым давлением.

Предел измерения, масштаб записи и чувствительность дифманометра не зависят от давления зарядки, так как они определяются упругой деформацией измерительной пружины.

Операции по подготовке глубинных дифманометров и проведению измерений совпадают с аналогичными операциями для глубинных манометров пружинно-поршневого типа.

Таблица 19 Техническая характеристика глубинных дифманометров

| Показатели | «Селигер-1» | «Самотлор-1» |

| Максимальное рабочее давление, 0,1 мПа Диапазон измерения Порог чувствительности, 0,1 мПа Верхний предел рабочей температуры, ºС Длина, мм Диаметр, мм Масса, кг | 20÷30% давления зарядки 0,02 +100 | 2,5÷12×0,1 мПа 0,002 +100 12,5 |

Глубинные манометры с дистанционной регистрацией показаний будут рассмотрены ниже в группе комплексных приборов.

Поверка манометров всех типов проводится с целью определения зависимости между измеряемым давлением и показанием прибора. При этом определяются погрешность прибора, порог чувствительности и температурная поправка. Все эти данные заносятся в паспорт прибора. Образцовые приборы тарируются в органах Госстандарта. Повторная поверка глубинных манометров проводится по методике, согласованной с Госстандартом, через 15—20 измерений. При этом необходимо применять следующие приборы и оборудование.

Грузопоршневые образцовые манометры класса точности не ниже 0,05.

Термостатирующую установку с максимальной температурой термостатированияне ниже верхнего предела рабочей температуры с точностью поддержания не ниже ±2°С.

Микроскоп измерительный или компаратор с точностью отсчета не ниже 0,01 мм и пределом измерения до 200 мм.

Хронометр по ГОСТ 8916—77.

Комплект термометров Б-IV- № 2—6 ГОСТ 215—73

Таблица 20 Техническая характеристика глубинных манометров зарубежных фирм

| Показатели | М-57 | РПГ-3 | К-2 | К-3 | К-4 |

| Пределы измерения, 0,1 мПа Погрешность, % от предела измерения Максимальная рабочая температура, ºС Длина записи параметра по оси времени, мм Длина, мм Диаметр, мм Масса, кг Время непрерывной работы, ч | 55, 110, 160, 225, 320, 450, 550, 700 0,1-0,2 32-36 5, 15, 30, 90, 180, | От 0-56 до 0-1550 0,2 370 (3 ч) 6,8 2, 3, 12, 24, 48, 72, 120, 144, 168, 180, 360 | От 0-70 до 0-1500 | От 0-56 до 0-845 0,25 2,27 3-6-12, 12- 24-48, 18-36 | |

| 0,25 25,4 2,7 3-6-12, 12-24-48, 30-60-120 | 0,25 31,7 4,0 3-6-12, 12-24-48, 30-60-120 |

Поверка манометра (рис. 44 ) проводится при температуре 20°С и максимальной рабочей температуре с отклонением ±5 °С. Давление увеличивается ступенями с расчетом не менее 10 ступеней на весь диапазон измерения для данного манометра при трехкратном повторении прямого и обратного ходов.

Рисунок 44. Схема проверки манометра

1 – термометр; 2 – глубинный манометр; 3 – баня; 4 – шток с тарелкой; 5 – образцовый манометр; 6 – масляный бак; 7 – гидравлический пресс; 8 – маховик

Запись на диаграммном бланке должна иметь вид, аналогичный изображенному на рис.45. Среднее давление определяется как среднеарифметическое из шести значений (трех для прямого и трех для обратного ходов) при комнатной и отдельно при максимальной температурах.

Давление определяется по формуле:

где рп — ближайшее к искомому меньшее градуировочное давление, определяемое по графику, 0,1 мПа; рп+1 — ближайшее большее градуировочное давление, 0,1 мПа; а — отрезок вертикальной линии, проведенной через точку температурной шкалы, соответствующую температуре измерения, ограниченный конечной точкой измеренной ординаты L и ближайшей нижней наклонной линией графика; b — отрезок вертикальной линии, проведенной через точку температурной шкалы, соответствующую температуре измерения, ограниченный двумя наклонными линиями графика.

Фактическая приведенная погрешность определяется из выражения:

где  — максимальная погрешность прибора для всех ступеней давления, мм; Lmах ср — среднее значение ординаты для верхнего предела измерения, мм.

— максимальная погрешность прибора для всех ступеней давления, мм; Lmах ср — среднее значение ординаты для верхнего предела измерения, мм.

Чувствительность манометра определяется на трех ступенях давления, составляющих соответственно 10, 50 и 90% максимального давления. На каждой ступени добавляется давление, равное 10,2% верхнего предела измерения.

Рисунок 45. Форма записи на бланке

Смещение на линии бланка не должно быть менее 0,1 мм при прямом и обратном ходе. Чувствительность вычисляется по формуле:

где ∆t — изменение сигнала на выходе, мм; ∆ р — изменение давления, 0.1 мПа.

Более подробные сведения по проведению тарировки приборов приводятся в заводских инструкциях, поставляемых в комплекте к каждому прибору заводом-изготовителем.

13.2. Приборы и аппаратура для измерения температуры

В процессе проведения газогидродинамических исследований измерение температуры газа проводится на устье (на работающей струне и в затрубье) и по стволу скважины.

На устье скважины используются термометры расширения жидкостные (ртутные или спиртовые), устанавливаемые в специальные карманы, предусмотренные в фонтанной арматуре и в обвязке узла измерения дебита. Цена деления применяемого термометра не должна превышать 0,5 °С.

Температура газа в стволе скважины измеряется глубинными термометрами с местной или дистанционной регистрацией показаний. Эти термические исследования предусматривают: регистрацию геотермического градиента, установление распределения температурного поля в стволе скважины во время ее работы и остановки, выделение газоотдающих интервалов и оценку дебитов отдельных пропластков.

Глубинные термометры, сконструированные и изготовленные различными организациями, при испытаниях показали схожие технические характеристики. По принципу действия их можно разделить на следующие.

Дилатометрические термометры, в которых для измерения температуры используется тепловое расширение тел.

Манометрические термометры, использующие зависимость изменения давления от температуры вещества, находящегося в сосуде постоянного объема.

Манометрические термометры, заполненные жидкостью с насыщенными парами.

Термометры сопротивления, в которых меняется сопротивление чувствительного элемента в зависимости от температуры.

Частотные емкостные термометры, в которых с изменением температуры меняется частота колебательного контура.

Глубинные конденсационные термометры нормального ряда ТГН-1 типа «Сириус» с местной регистрацией на базе геликсных манометров МГН-2.

Полость термоприемника глубинного термометра «Сириус» (рис. 46), выполненного в виде змеевика 1, сообщается с помощью капилляра 2 с геликсом 3. При изменении температуры геликс деформируется, что приводит к вращению его свободного конца. Это вращательное перемещение передается на пишущее перо 6 через валик 4 и направляющую втулку 5. Диаграммный бланк для записи температуры вставляется в каретку 7, которая приводится в движение от часового привода 11 через муфту 10, редуктор 9 и ходовой винт 8.

Пределы измерения термометров типа «Сириус» зависят от жидкости-заполнителя, в качестве которых используются хлористый этил, вода, толуол, анилин и др. Техническая характеристика термометра «Сириус» приведена ниже.

Пределы измерения температуры

Пределы измерения температуры

0-60;20-100;

40-140; 120-220;

150-250; 200-300;

250-400.

Максимальное рабочее давление,

0,1 мПа………………………… до 100

Приведенная погрешность, %.. 0,2-1,0

Длина записи, мм:

температуры....................... 60

времени.............................. 120

Тепловая инерция, мин............ 5

Длина, мм.................................. 2000

Диаметр, мм.............................. 32

Масса, кг................................... 10,0

К недостаткам этих термометров следует отнести неравномерность шкалы в диапазоне измеряемых температур, а также большую тепловую инерцию.

Подготовка термометра к работе проводится так же, как и глубинного манометра МГН-2 вследствие однотипности их кинематических схем.

Поверка и тарировка термометров всех типов проводится на тех же установках, что и тарировка глубинных манометров с той разницей, что при тарировке глубинных термометров измеряется и фиксируется температура жидкости в бане с помощью термостата.

Температура по стволу скважины может измеряться и другими глубинными термометрами с местной или дистанционной регистрацией показаний (например, ТЭГ-36 и др.), а также отдельными приборами, входящими в комплексы согласно их техническим характеристикам. Глубинные термометры зарубежных фирм по принципу действия и техническим характеристикам аналогичны приборам отечественного

Рисунок 46. Глубинный термометр "Сириус-1"

1 – змеевик; 2 – капилляр; 3 – геликс; 4 – валик; 5 – направляющая втулка; 6 – перо; 7 – каретка; 8 – ходовой винт; 9 – редуктор; 10 – муфта; 11 – часовой привод

производства.

Приборы с местной регистрацией выпускают фирмы: «Лойтерт», «Амерада», «Хамбл» и «Кастер», с дистанционной — фирма «Шлюмберже».

13.3. Приборы и аппаратура для измерения дебита

Дебит скважин измеряется расходомерами или специальными расходомерными устройствами следующих типов: расходомеры, основанные на методе переменного перепада (методе сужения струи), на методе постоянного перепада (ротаметры), а также турбинные, вихревые расходомеры объемные, массовые, ультразвуковые, тепловые и др.

Наибольшее распространение в промысловых условиях получили измерительные устройства, основанные на методе переменного перепада. Эти устройства предусматривают сужение струи газа при его движении через диафрагму или сопло. В то же время всякое сужение струи газа, являясь разновидностью местного сопротивления, обусловливает возникновение перепада давления на сужающем устройстве, который при прочих равных условиях зависит от расхода. Эта зависимость и используется при определении расхода газа через диафрагму или сопло.

Устройства для измерения общего дебита, основанные на методе переменного перепада давления, делятся на два типа — расходомеры (измерители докритического течения) и диафрагменные измерители критического течения (ДИКТ).

13.3.1. Измерители расхода при докритическом течении газа

Расходомеры состоят из двух основных узлов: устройства, в котором монтируется диафрагма, сопло, штуцер и др. и дифференциального манометра, с помощью которого измеряются (показываются, записываются, передаются) перепады давления на диафрагме (сопло и др.) и давления перед сужающим устройством.

Поскольку большинство параметров, необходимых для расчета расхода, берется из показаний дифманометра, весь узел расходомера часто называют «дифманометром». В газовой промышленности наибольшее распространение нашли поплавковые, мембранные и  сильфонные дифманометры.

сильфонные дифманометры.

Рисунок 47. Дифманометр ДПМ

1 – ось уплотнительной муфты; 2 – поплавковый сосуд; 3 – поплавок; 4 – сменный сосуд; 5, 6 – запорные вентили; 7 – уравнительный вентиль

Рисунок. 47а. Дифманометр с коробчатыми мембранами

Принцип действия поплавкового дифманометра (рис. 47) заключается в следующем: в сообщающиеся сосуды 2 и 4 заливается жидкость (чаще всего ртуть), которая уравновешивает перепад давлений, образующийся на сужающем устройстве, перепадом уровней. Поплавок 3 в сосуде 2 соответственно опускается и через ось 1 и рычажную систему записывает на вращающейся от часового или электрического привода диаграмме образовавшийся перепад давления.

В мембранном дифманометре соответствующий перепад давления компенсируется упругой деформацией мембранного устройства, состоящего из четырех одинаковых, попарно спаянных мембран (рис. 47а).

Мембраны присоединены к основанию 1, внутренние полости их соединены между собой и заполнены дистиллированной водой. С центром верхней мембранной коробки связан помещенный в корпус 6 железный сердечник 4, который входит в полость катушек 5 дифференциально-трансформаторного преобразователя.

Под действием разности давлений в камерах 7 и 8 нижняя мембранная коробка 2 сжимается, вода перетекает в коробку 3, деформируя ее и перемещая железный сердечник. Таким образом, разность давлений преобразуется в электрический сигнал, измеряемый вторичной аппаратурой.

Общий вид сильфонного дифманометра показан на рис. 48. Для замера перепада давления к сильфонному блоку присоединяется вентильная головка, а показывающее или регистрирующее устройство устанавливается в прямоугольном корпусе. В сильфонном блоке (рис. 48а) на основании 6 расположены сильфоны 1 и 14, донышки которых связаны штоком 16. Внутренние полости сильфонов заполнены специальной жидкостью для защиты от односторонней перегрузки и герметично уплотнены. В полость, ограниченную крышкой 2, через штуцер 3 подводится газ с давлением p1, а в полость, ограниченную крышкой 11, через штуцер 9 — давление р2.

При увеличении перепада давления сильфон 1 сжимается и жидкость из него перетекает в сильфон 14, который разжимается. При этом шток 16 перемещается вправо, оказывая растягивающее воздействие на пружины 8 и 13. Шток через шарикоподшипник 17 поворачивает рычаг 5, который скручивает торсионную трубку 7, поворачивая расположенный внутри нее стержень. Последний кинематической передачей связан со стрелкой или пером. Максимальный угол поворота стержня составляет 20 °С.

Рисунок 48. Общий вид дифманометра ДС

Сильфон 1 имеет температурный компенсатор в виде трех добавочных гофр, полость которых сообщается через отверстия в стакане с рабочей частью сильфона. При повышении температуры окружающей среды объем жидкости увеличивается и образующийся избыток ее перетекает в температурный компенсатор. Оба сильфона снабжены клапанными устройствами. При односторонней перегрузке конический клапан сильфона с уплотнительным кольцом 4 садится на конусное седло 18 основания 6 и перекрывает канал для перетекания жидкости из сильфона, предохраняя его от разрушения.

Пробки 15 и 19 служат для плавного сброса давления в рабочих полостях блока Пружины 8 и 13 устанавливаются в зависимости от предела измерения по перепаду давления.

Рисунок. 48а. Сильфонный блок дифманометра ДС

1, 14 – сильфоны; 2, 11 – крышки; 3, 9 – штуцеры; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – рычаг; 6 – основание сильфона; 7 – торсионная трубка; 8, 13 – пружины; 10, 12 – гайки; 15, 19 – пробки; 16 – шток; 17 – подшипник; 18 – седло

Техническая характеристика дифференциальных сильфонных манометров, предназначенных для измерения расхода газа на газовых промыслах и ПХГ, приведена в табл. 21.

Таблица 21 Техническая характеристика сильфонных манометров, предназначенных для использования в качестве расходометров

| Модификация прибора | Измеряемый параметр | Способ выдачи показаний | Предельно допустимое рабочее давление, 0,1 мПа | Предельный номинальный перепад давления, 0,1 мПа | Тип привода диаграммы | Рабочий диапазон, % от максима-льного значения |

| ДСС-710 Н ДСС-710 В ДСС-712 Н ДСС-712 В ДСС-710чН ДСС-710чВ | ∆p ∆p ∆p с интегратором ∆p с интегратором ∆p ∆p | Самопишущие То же » » » » | 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 | От синхронного двигателя То же » » От часового механизма То же |

Продолжение таблицы 21

| Модификация прибора | Измеряемый параметр | Способ выдачи показаний | Предельно допустимое рабочее давление, 0,1 мПа | Предельный номинальный перепад давления, 0,1 мПа | Тип привода диаграммы | Рабочий диапазон, % от максима-льного значения |

| ДСС-732 Н ДСС-732 В ДСС-734 Н ДСС-734 В ДСС-734чН ДСС-734чВ ДСП-780 Н ДСП-780 В ДСП-781 Н ДСП-781 В ДСП-778 Н ДСП-778 В ДСП-787 Н ДСП-787 В ДСП-786 Н ДСП-786 В | ∆p с интегратором, с записью давления То же ∆p, p ∆p, p ∆p, p ∆p, p ∆p ∆p ∆p с интегратором ∆p с интегратором ∆p ∆p ∆p ∆p ∆p ∆p | » » » » » » Показывающие То же » » Показывающие с сигнальным устройством Показывающие с пневмодатчиком Показывающие с сигнальным устройством Показывающие с пневмодатчиком Показывающие с электродатчиком То же | 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 0,63; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 | От синхронного двигателя То же » » От часового механизма То же - - От синхронного двигателя То же - - - - - - | От 20-30 до 70-80 |

Заводы-изготовители выпускают сильфонные дифманометры, показывающие исамопишущие с приводом от часового механизма или синхронного двигателя, атакже с интегратором и дополнительной записью давления для работы в качестве расходомеров.

Рисунок 49. Зависимость коэффициента расхода α от β

Рисунок 50. Схема камерной диафрагмы для измерения дебита по методу сужения

1 – камера; 2 – трубопровод; 3 – поток газа; 4 – диафрагма; 5 – трубки для отбора газа до и после диафрагмы

Дебит газа при применении дифманометров - расходомеров рассчитывается по формуле

где Q — дебит газа, м³/сут; α— коэффициент расхода, определяемый в зависимостиот отношения β= d/D из рис. 49; d — диаметр диафрагмы, мм; D — диаметр трубопровода (рис. 50), мм; ε – поправочный коэффициент на расширение струи газа, определяемый по рис. 51 в зависимости от отношений Н/р1 и m=d²/D²; kt — поправочный коэффициент на тепловое расширение диафрагмы, определяется по рис. 52; при приближенных расчетах допускается kt =1; k1 — суммарная поправка на недостаточную остроту входной кромки диафрагмы и шероховатость трубопровода определяется по табл. 22; p1 — абсолютное давление перед диафрагмой, 0,1 мПа; Н — перепад давления до и после диафрагмы, мм рт. ст.; Т — абсолютная температура газа перед диафрагмой, К; z— коэффициент сверхсжимаемости газа при р1 и Т.

Рисунок 51. Зависимость поправочного коэффициента на расширение струи газа от Н/Р1

Рисунок 52. Зависимость коэффициента kt от материала и температуры

1 – алюминий; 2 – медь; 3 – никель; 4 – сталь

Для расчетов расхода газа, используемого при обработке результатов исследования скважин, величину  можно принять постоянной. Дебиты на различных режимах для А = const рассчитывают следующим образом.

можно принять постоянной. Дебиты на различных режимах для А = const рассчитывают следующим образом.

По ртаx (максимальное показание прибора) и Нmах (максимальный перепад давления, соответствующий паспорту прибора) определяется максимальный расход прибора

При обработке картограммы определяют среднее избыточное давление р в процентах от ртах и среднее  в процентах от

в процентах от

Таблица 22 Поправочный коэффициент k1 для диафрагм

| D, мм | ||||

| d/D | ||||

| 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 | 1,0251 1,0248 1,0244 1,0242 1,0238 1,0235 1,0233 1,0231 1,0229 1,0227 1,0226 1,0226 1,0226 1,0226 1,0226 1,0227 1,0229 1,0231 1,0234 1,0236 1,0240 1,0243 1,0247 1,0250 1,0254 1,0259 1,0268 1,0269 1,0274 1,0280 1,0287 1,0294 1,0301 1,0309 1,0316 1,0323 1,0333 | 1,0197 1,0193 1,0188 1,0184 1,0177 1,0172 1,0168 1,0164 1,0160 1,0157 1,0154 1,0151 1,0149 1,0147 1,0145 1,0143 1,0142 1,0142 1,0142 1,0143 1,0144 1,0147 1,0150 1,0152 1,0155 1,0159 1,0162 1,0166 1,0171 1,0175 1,0180 1,0185 1,0191 1,0196 1,0202 1,0207 1,0214 | 1,0131 1,0126 1,0121 1,0115 1,0102 1,0092 1,0087 1,0082 1,0077 1,0073 1,0068 1,0064 1,0061 1,0057 1,0055 1,0052 1,0050 1,0049 1,0048 1,0047 1,0047 1,0048 1,0048 1,0050 1,0052 1,0054 1,0056 1,0060 1,0063 1,0066 1,0070 1,0074 1,0078 1,0082 1,0086 1,0089 1,0092 | 1,0082 1,0076 1,0067 1,0056 1,0044 1,0036 1,0030 1,0025 1,0020 1,0016 1,0012 1,0009 1,0006 1,0003 1,0001 1,0000 |

Суточный расход газа определяют по формуле

где

При небольших дебитах и большом отношении d/D коэффициент расхода α— переменная величина, зависящая от скорости потока. В этом случае α следует умножить на поправочный коэффициент k2, зависящий от Re в трубопроводе. Величина k2 определяется по рис. 53.

Для более точных расчетов дебита отдельных скважин необходимо пользоваться «Правилами 28—64»[1].

Выбор типа и размеров всех деталей и узлов пункта измерения, монтаж схемы ипорядок ведения расчетного листа при определении отдельных параметров должны проводиться в соответствии с названными правилами. Эти правила справедливы для стационарных и квазистационарных сухих и влажных газовых потоков, фазовое состояние которых не изменяется при их течении через сужающие устройства.

Рисунок 53. Зависимость поправочного коэффициента k2 от отношения d/D

Значения Re: 1 – 5000; 2 – 6000; 3 – 8000; 4 – 10000; 5 – 20000; 6 – 30000; 7 – 50000; 8 – 100000

Параметры газовых потоков могут иметь: избыточное давление до 120·0,1 мПа, температуру от 50 до 100 °С, относительнуювлажность до 100%, допускается наличие в составе газа СО, СО2, О2, N2, H2S и др. Если вместе с газом из скважины поступают жидкие или твердые примеси, то перед пунктом измерения дебита должен быть установлен сепаратор, обеспечивающий полное отделение примесей и возможность измерения их количества за определенный промежуток времени.

На газовых промыслах наиболее распространена схема сбора газа с одной измерительной линией, оборудованной одним дифманометром-расходомером. Каждый такой прибор в силу его конструктивных и эксплуатационных особенностей позволяет определять дебит скважины с достаточной точностью в диапазоне от 20—30 до 70—80% максимального расхода прибора Qmax, что зачастую недостаточно для проведения исследования всех скважин в полном диапазоне дебитов и особенно малодебитных. Расширение диапазона измерений в этих случаях должно быть предусмотрено при монтаже измерительного узла за счет установки в двух разветвлениях трубопровода сужающих устройств разного модуля т, поочередно подключаемых к одному и тому же дифманометру с условной шкалой, либо подключаемых к одному сужающему устройству двух дифманометров в порядке, предусмотренном «Правилами 28—64».

13.3.2. Измерители расхода при критическом течении газа

При испытании скважин часто используется метод измерения дебита диафрагменным измерителем критического течения (ДИКТ). При крайне нежелательном во всех случаях выпуске газа в атмосферу этот способ измерения дебита открывает единственно возможный путь для испытания скважин, если давление в промысловом газопроводе после узла измерения дебита равно или больше статического давления на головке скважины, а также на дальних разведочных площадях, куда еще не подведен газопровод.

При измерении дебита газа с помощью ДИКТа (рис. 54-58) должно быть обеспечено условие критического истечения газа через диафрагму или штуцер. Условие критического истечения достигается тогда, когда давление до диафрагмы в два и более раз выше, чем давление после нее. Дебит газа при критическом истечении определяют по формуле

где Q — дебит газа, тыс.м3/сут; р — абсолютное давление перед диафрагмой, 0,1 мПа;  — относительная плотность газа по воздуху; Т — абсолютная температура газа перед диафрагмой, 0К; z - коэффициент сверхсжимаемости при р и Т; с - коэффициент, определяемый по табл. 22 и зависящий от диаметра диафрагмы (штуцера) и ДИКТа; ∆ - поправочный коэффициент для учета изменения показателя адиабаты реального газа, определяемый по рис. 59 или по формуле:

— относительная плотность газа по воздуху; Т — абсолютная температура газа перед диафрагмой, 0К; z - коэффициент сверхсжимаемости при р и Т; с - коэффициент, определяемый по табл. 22 и зависящий от диаметра диафрагмы (штуцера) и ДИКТа; ∆ - поправочный коэффициент для учета изменения показателя адиабаты реального газа, определяемый по рис. 59 или по формуле:

Здесь Тпр, рпр – приведенные температура и давление.

Рисунок 54. Схема штуцера

Рисунок 55. Диафрагменный измеритель критического течения диаметром 50 мм

1 – отверстие для манометра; 2 – отверстие для продувочного вентиля; 3 – термометрический стакан

Рисунок 56. Диафрагма для 50-мм ДИКТа

Рисунок 57. ДИКТ диаметром 100 мм

1 – отверстие для манометра; 2 – отверстие для продувочного вентиля; 3 – термометрический стакан; 4 – диафрагма.

Рисунок 58. Диафрагма для 100-мм ДИКТа

Значения коэффициента с, приведенные в таблице 23, заимствованы из литературных источников с учетом переводной температурной поправки и позволяют получить дебит при р = 1,033·0,1 мПа и Т = 293 К. Величина с для сухого газа и для газоконденсатной смеси определена ВНИИГазом при изменении давления не более чем на 70·0,1 мПа и при наличии конденсата до 40 см3/м3. Данные о с при содержании конденсата более 40 см3/м3 в литературе отсутствуют. Поэтому при содержании конденсата более 40 см3/м3 следует либо предварительно до измерения расхода газа отделить конденсат от газа, либо пользоваться следующей приближенной формулой:

где α — поправочный коэффициент, являющийся отношением расхода сухого газа и газообразного конденсата к расходу двухфазной смеси по измерителю расхода. Он определяется по рис. 60в зависимости от содержания конденсата в газе.

Таблица 23 Коэффициент с для измерителей критического течения

| Диаметр диафрагмы, мм | ДИКТ 50 мм | ДИКТ 100 мм* | Замерный штуцер (литературные данные) | ||

| Литературные данные | Исследования ВНИИГаза | ||||

| Сухой газ | Газоконден-сатная смесь | ||||

| 1,59 1,69 2,38 2,52 3,17 3,41 4,17 4,84 5,39 5,49 6,35 6,43 7,95 7,98 9,51 11,11 11,13 22,64 12,70 i5,83 15,91 19,02 19,05 22,14 22.19 25,36 25,40 28,57 31,75 34,91 38,10 44,45 50,80 57,15 63,50 69,85 76,20 | 0,456 — 1,003 — 1,883 — 3,526 — 5,771 — 7,731 — 11,891 — 16,917 — 24,245 — 30,438 46,046 — — 67,244 —. 92,480 — 121,603 155,718 136,591 241,530 299,596 — — — — — — | — 0,500 — 1,112 — 2,170 — 4,400 — 5,790 — 7,600 — 11,400 16,52 22,30 — 28,70 —. — 44,70 55,46 — 89,30 — 117,50 —. — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — 16,77 22,82 — 30,155 — — 47,057 64,868 — 88,0 — 115,55 —. — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — 7,450 — — — 16,747 — — — 29,959 46,673 — — 66,886 — 90,955 — 118,494 149,260 184,201 221,886 264,440 362,206 477,201 611,750 767,229 949,917 1167,288 | — — — — 1,868 — 3,517 — — — 7,526 — 13,048 — 18,298 — 24,453 — 33,702 53,741 — — 78,085 — — — — — — — — — — — — — — |

Дебит конденсата в газообразной фазе Qк.г приближенно можно определить по формуле

где QK — дебит конденсата, кг/сут; рк — плотность конденсата, кг/м3, М — молекулярная масса конденсата (в кг/кмоль).

На разведочных площадях при отсутствии комплекта стандартных шайб (диафрагм) можно использовать штуцеры, коэффициенты с которых приведены в табл. 23.

Пример. При испытании скважины ДИКТом с D = 100 мм с диаметром диафрагмы d = 25,4 мм, измерено р = 220·0,1 мПа и Т = 353 К.

Из лабораторного анализа газа известно  = 0,6. По зависимостям для

= 0,6. По зависимостям для  = 0,6 или по составу газа определяем ркр = 47 кгс/см2 и Ткр =191 0К. Далее определяем рпр= 220/47 = 4,69 и Тпр = 353/191 = 1,9.

= 0,6 или по составу газа определяем ркр = 47 кгс/см2 и Ткр =191 0К. Далее определяем рпр= 220/47 = 4,69 и Тпр = 353/191 = 1,9.

Для данных рпр и Тпр определяем z = 0,892 и по рис. 59 или по формуле

находим, что ∆ = 1,11. По табл. 22 для D = 100 мм и d = 25,4 мм находим с = 118,493. Подставляя эти данные в формулу, определяем:

млн. м³/сут.

млн. м³/сут.

Рисунок 59. Зависимость поправочного

коэффициента ∆ от рпр и Тпр

Рисунок 60. Поправка на содержание конденсата в измеренном потоке газа

Таблица 24 Техническая характеристика дистанционных приборов и комплексов

| Показатели | МММ-1 | ТЭГ-36 | РМТ-3 | «Метан-2» | ДГДГ | ДГДДГ |

| Организация, проводившая разработку | ВНИИКР-Нефть | Сев-Кав-НИИ | ВНИИ-КАНефте-газ | «Союзгаз-автоматика» | УфНИИ | УфНИИ |

| Измеряемый параметр | Давление | Температура | Давление, температура | Дебит | Дебит | Дифференц. дебит |

| Пределы измерения: давления, 0,1 мПа температуры,ºС скорости, м/с диаметра скважины, мм | 50-1000 - - - | - 0-150 - - | 0-160, 0-250, 0-400, 0-600 10-90, 80-180 - - | - - 0-3, 0-10, 0-50 - | - - 0,1-10 - | - - - - |

Продолжение таблицы 24

| Показатели | МММ-1 | ТЭГ-36 | РМТ-3 | «Метан-2» | ДГДГ | ДГДДГ |

| Рабочий диапазон прибора: по давлению, 0,1 мПа по температуре, ºС | - 200-100 | До 1000 - | - - | До 400 -10÷+100 | До 500 До +150 | До 500 До +150 |

| Приведенная погрешность, % | 1,5 | 1,0 | 0,6 | - | - | - |

| Основные размеры, мм: диаметр длина | 42,80 | |||||

| Масса, кг | - | 2,3 | 5,8 | 5,8 | ||

| Напряжение источника питания, В | ||||||

| Вид записи | Цифропечать | Аналоговая | Цифропечать | Аналоговая | - | - |

| Тип станции | АПЭЛ-64 | - | - | АКС/л-7 | АПЭЛ-64 | АПЭЛ-64 |

| Изготовитель опытных образцов | - | Грознефте-геофизика | - | Калинин-градский эксперимен-тальный завод | - | - |

| Максимальная длина кабеля, мм | - | - | - | - | ||

| Постоянные: времени, с регистрации температуры, ºС | - - | Не более 2 0,25; 0,5; 1,0 | - - | - - | - - | - - |

| Показатели | УДИС-1 | «Глубина-1» | «Дебит-1» | «Пласт-1» | «Гелий-1» | |

| Организация, проводившая разработку | ВНИИПИ-Газдобыча | «Союзгаз-автоматика» | «Союзгаз-автоматика» | «Союзгаз-автоматика» | «Союзгаз-автоматика» | |

| Измеряемый параметр | Давление, температура | Давление, температура, скорость | Давление, температура, скорость, диаметр скважины | Давление | Температура | |

| Пределы измерения: давления, 0,1 мПа температуры,ºС скорости, м/с диаметра скважины, мм | 0-500 -5÷+150 - - | 0-100, 0-160, 0-250, 0-400 -10÷+150 0-3, 0-10, 0-50 - | 0-100, 0-160, 0-250, 0-400 -10÷+150 0-3, 0-10, 0-50 60-160 | 0-100, 0-160, 0-250, 0-400 - - - | - -10÷+150 - - | |

| Рабочий диапазон прибора: по давлению, кгс/см² по температуре, ºС | - - | - - | - - | - -10÷+150 | До 400 - |

Продолжение таблицы 24

| Показатели | УДИС-1 | «Глубина-1» | «Дебит-1» | «Пласт-1» | «Гелий-1» |

| Приведенная погрешность, % | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,4 |

| Основные размеры, мм: диаметр длина | - - | - | - | ||

| Масса, кг | - | - | - | - | - |

| Напряжение источника питания, В | |||||

| Вид записи | - | Аналогово-цифровая | Аналогово-цифровая | Аналогово-цифровая | Аналогово-цифровая |

| Тип станции | - | АКС/л-7 | АКС/л-7 | АКС/л-7 | АКС/л-7 |

| Изготовитель опытных образцов | - | Калинин-градский эксперимен-тальный завод | Калинин-градский эксперимен-тальный завод | Калинин-градский эксперимен-тальный завод | Калинин-градский эксперимен-тальный завод |

| Максимальная длина кабеля, мм | - | - | - | ||

| Постоянные: времени, с регистрации температуры, ºС | - | - | - | - | - |

13.4. Дистанционные глубинные приборы и комплексы

Предназначены они для измерения давления, температуры, скорости потока, диаметра скважины и др. параметров и являются связующим звеном промыслово-геофизических и газогидродинамических методов исследования скважин. Их применение иногда – единственный способ получения достоверной информации о параметрах залежи. Спускаются они в скважину на каротажном кабеле, запись показателей приборов ведется беспрерывно, что фиксируется на дисплеях.

Характеристика некоторых из них приведена в табл. 24

13.5. Пробоотборники применяются для отбора глубинных проб нефти, газа, воды на любой глубине. Описание одного из типов – ВПП-300 приводим более детально.

Назначение изделия.

Пробоотборник всасывающий поршневой ВПП-300 (в дальнейшем - пробоотборник) предназначен для отбора проб из фонтанирующих и нефонтанирующих нефтяных, а также газовых и пьезометрических водяных скважин.

Областью применения пробоотборника являются скважины, обсаженные лифтовыми и насосно-компрессорными трубами, а также обсадными колоннами с рабочим давлением до 30 МПа и температурой до 100°С.

Технические характеристики.

1. Давление рабочей среды, не более 30 МПа.

2. Температура рабочей среды, не более 100 ºС.

3. Объем отбираемой пробы – 300 см³.

4. Система управления клапанами – пьезопривод.

5. Средняя наработка на отказ изделия, менее 2500 ч.

6. Среднее время восстановления работоспособного состояния 4 часа.

7. Средний срок службы, не менее 6-ти лет.

8. Габаритные размеры пробоотборника:

- наружный диаметр – 38мм;

- длина 1800 мм.

9. Масса пробоотборника, не более 9 кг.

10. Сведения о содержании цветных металлов, кг

алюминий – 1,602

медь – 0,0001

бронза – 1,231

латунь – 2,001.

Устройство и принцип работы.

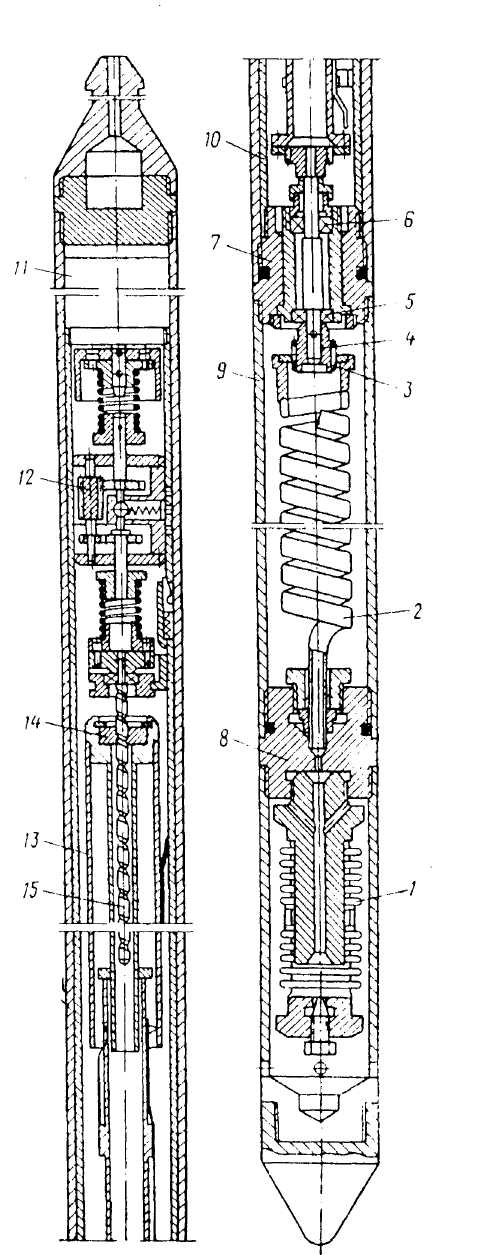

Пробоотборник (рис. 61) состоит из следующих основных узлов:

Камеры приемной 10 с поршнем разделительным 9 и сопротивлением гидравлическим 3; форклапана 7; пьезопривода с маслянным реле.

Кроме того, в пробоотборник входит камера балластная 13 с иглой запорной 14.

В корпусе фильтра 6 расположены отверстия с сеткой, через которые пластовая жидкость поступает к поршню 4 пьезопривода и к клапанному узлу приемной камеры.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 12989 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!