|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Лабораторная работа №1.1

|

|

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ

Приборы и принадлежности

Мембранная камера; Эталонный электрод, хлорид серебра; Измеритель pH/мВ, ручной; Переходник типа штепсель BNC / 4 мм гнездо; Датчик температуры,Pt-1000;Мерная колба, 500 мл, (NS19/26);Мерная колба, 1000 мл, (NS 24/29);Мерный цилиндр, 100 мл, BORO 3.3;Цилиндр. сосуд без делений, 170 мл,d=40 мм, h=200 мм; Склянка, узкогорлая, пластмасс.,(500 мл); Склянка, узкогорлая, пластмассовая, (1000 мл); Ложка-шпатель, спец. Ста; Целлофан, 300x200 мм(5 листов); Катионопроницаемая мембрана; Хлорид калия, 250 г.

Цель работы -Определить с помощью двух хлорид-селективных электродов разницу потенциалов концентрация двух различных электролитов, разделенных мембраной (целлофан или катионопроницаемая мембрана) и измерить миливольтметром. Значения, полученные в ходе эксперимента, сравнить со значениями, полученными математическим путем.

Краткая теория

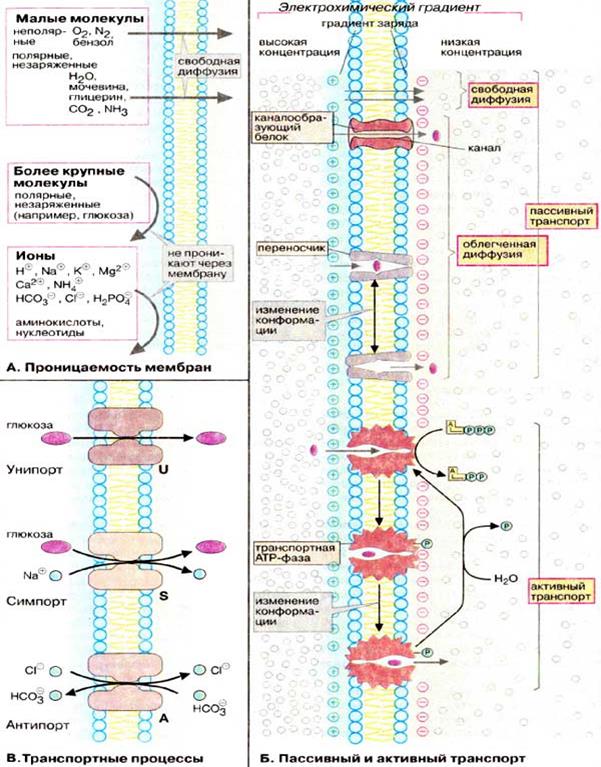

Мембраны, в том чикле плазматические, в принципе непроницаемы для заряженных частиц. Правда, в мембране имеется Na+/K+-АТФ-аза (Nа+/К+-АТР-аза), осуществляющая активный перенос ионов Na+ из клетки в обмен на ионы К+. Этот транспорт энергозависим и сопряжен с гидролизом АТФ (АТР) (рис. 1.) За счет работы «Nа+,К+-насоса» поддерживается неравновесное распределение ионов Na+ и К+ между клеткой и окружающей средой (рис. 2.). Поскольку расщепление одной молекулы АТФ обеспечивает перенос трех ионов Na+ (из клетки) и двух ионов К+ (в клетку), этот транспорт электрогенен, т. е. цитоплазма клетки заряжена отрицательно по отношению к внеклеточному пространству.

Рис.1 Виды транспорта клетки

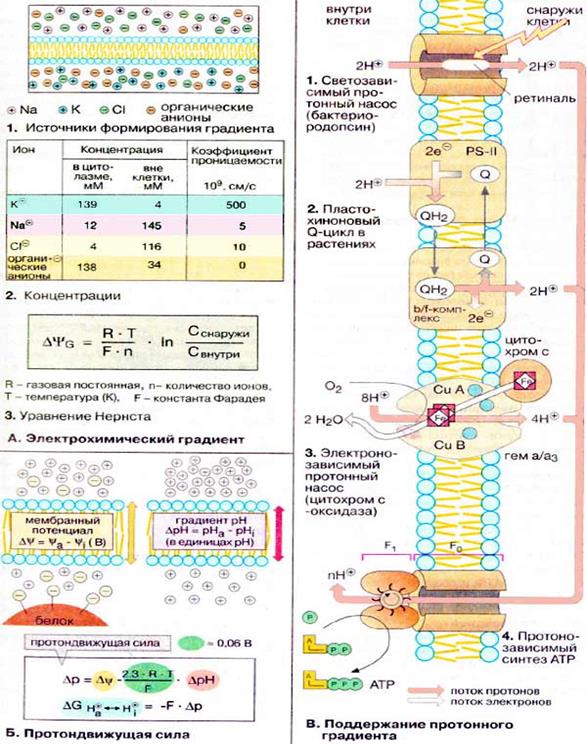

Электрохимический потенциал. Содержимое клетки заряжено отрицательно по отношению к внеклеточному пространству.

Рис. 2 Электрохимический потенциал

Основная причина возникновения на мембране электрического потенциала (мембранного потенциала Δψ, рис. 2.) — существование специфических ионных каналов. Транспорт ионов через каналы происходит по градиенту концентрации или под действием мембранного потенциала. В невозбужденной клетке часть К+-каналов находится в открытом состоянии и ионы К+ постоянно диффундируют из нейрона в окружающую среду (по градиенту концентрации). Покидая клетку, ионы К+ уносят положительный заряд, что создает потенциал покоя равный примерно -60 мВ. Из коэффициентов проницаемостиразличных ионов (таблица на рис. 2) видно, что каналы, проницаемые для Na+ и Cl-, преимущественно закрыты. Ионы фосфата и органические анионы, например белки, практически не могут проходить через мембраны. С помощью уравнения Нернста (рис. 2) можно показать, что мембранный потенциал нервной клетки в первую очередь определяется ионами К+, которые вносят основной вклад в проводимость мембраны.

Ионные каналы. В мембранах нервной клетки имеются каналы, проницаемые для ионов Na+, К+, Са2+ и Cl-. Эти каналы чаще всего находятся в закрытом состоянии и открываются лишь на короткое время. Каналы подразделяются на потенциал-управляемые (или электровозбудимые), например быстрые Na+-каналы, и лиганд-управляемые (или хемовозбудимые), например никотиновые холинэргические рецепторы. Каналы — это интегральные мембранные белки, состоящие из многих субъединиц. В зависимости от изменения мембранного потенциала или взаимодействия с соответствующими лигандами, нейромедиаторами и нейромодуляторами (рис. 3), белки-рецепторы могут находиться в одном их двух конформационных состояний, что и определяет проницаемость канала («открыт» — «закрыт» — и т.д.).

Рис. 3. Ионные каналы

Возбуждение нервной клетки под действием химического сигнала (реже электрического импульса) приводит к возникновению потенциала действия. Это означает, что потенциал покоя -60 мВ скачком изменяется на +30 мВ и спустя 1 мс принимает исходное значение. Процесс начинается с открывания Nа+-канала (1) (рис. 1). Ионы Na+ устремляются в клетку (по градиенту концентрации), что вызывает локальное обращение знака мембранного потенциала (2) (рис. 1). При этом Na+-каналы тотчас закрываются, т. е. поток ионов Na+ в клетку длится очень короткое время (3) (рис. 1). В связи с изменением мембранного потенциала открываются (на несколько мс) потенциал-управляемые К+-каналы (2) (рис.1) и ионы К+ устремляются в обратном направлении, из клетки. В результате мембранный потенциал принимает первоначальное значение (3) (рис.1), и даже превышает на короткое время потенциал покоя (4) (рис. 1). После этого нервная клетка вновь становится возбудимой.

За один импульс через мембрану проходит небольшая часть ионов Na+ и К+, и концентрационные градиенты обоих ионов сохраняются (в клетке выше уровень К+, а вне клетки выше уровень Na+). Поэтому по мере получения клеткой новых импульсов процесс локального обращения знака мембранного потенциала может повторяться многократно. Распространение потенциала действия по поверхности нервной клетки основано на том, что локальное обращение мембранного потенциала стимулирует открывание соседних потенциал-управляемых ионных каналов, в результате чего возбуждение распространяется в виде деполяризационной волны на всю клетку.

Активные свойства мембраны, обеспечивающие возникновение потенциала действия, основываются главным образом на поведении потенциалзависимых натриевых (Na+) и калиевых (K+) каналов. Начальная фаза ПД формируется входящим натриевым током, позже открываются калиевые каналы и выходящий K+-ток возвращает потенциал мембраны к исходному уровню. Исходную концентрацию ионов затем восстанавливает натрий-калиевый насос.

По ходу ПД каналы переходят из состояния в состояние: у Na+ каналов основных состояний три — закрытое, открытое и инактивированное (в реальности дело сложнее, но этих трёх достаточно для описания), у K+ каналов два — закрытое и открытое.

Поведение каналов, участвующих в формировании ПД, описывается через проводимость и высчиляется через коэффициенты трансфера.

Коэффициенты трансфера были выведены Ходжкиным и Хаксли.

Рис. 4. Строение мембраны клетки

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 1509 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!