|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Тепловой расчет регенераторов

|

|

Задачей теплового расчета регенератора является определение поверхности нагрева и массы насадки.

За период нагрева τ1 поверхность F насадки регенератора воспринимает количество теплоты равное:

где α1 - коэффициент теплообмена греющих газов (конвекцией и излуением) с насадкой,

Вт/(м2∙К);

- средние температуры греющего газа и поверхности насадки за период нагревания, °С;

- средние температуры греющего газа и поверхности насадки за период нагревания, °С;

F – поверхность насадки, м2;

Q выражено в кДж/период.

Это количество теплоты повышает температуру поверхности насадки на величину ∆tН:

,

,

где δ – толщина стенки кирпича (вследствие обогрева насадки с двух сторон, в данной формуле учитывается половина толщины стенки), м;

ρ – плотность насадки, кг/м3;

сн – теплоемкость насадки, кДж/(кг∙К);

∆tнн – изменение температуры поверхности насадки за период нагрева, °С;

hа – коэффициент аккумуляции тепла, определяемый из таблицы:

Изменение температуры поверхности насадки определяется из эмпирической зависимости

,

,

где tн0 – средняя температура поверхности насадки за период её охлаждения;

j - коэффициент, равный 2,2¸3,5.

Теплота, аккумулированная насадкой, в период охлаждения передается нагреваемому воздуху:

,

,

где α2 - коэффициент конвективного теплообмена поверхности насадки и нагреваемого

воздуха, Вт/(м2∙К);

t2ср - средняя температура воздуха за период охлаждения, °С;

Q выражено в кДж/период.

Следовательно, образуется система из трёх уравнений:

Сложив левые и правые части этих уравнений, получим:

или за цикл, кДж/цикл:

В этом уравнении kц – коэффициент теплопередачи регенератора, кДж/(м2∙цикл∙К):

Коэффициенты конвективного теплообмена между насадкой и горячим газом или воздухом определяют из экспериментальных данных.

Коэффициенты теплопередачи определяют отдельно для горячего и холодного концов регенератора и при расчете поверхности насадки пользуются средним арифметическим значением их.

Лекция

Термоинжектор

При установке термоинжектора сжатие вторичного пара осуществляется за счет потоковой компрессии паром повышенных параметров, так называемым рабочим паром. Поэтому дополнительно задаются параметры рабочего пара: давление  и температура

и температура  .

.

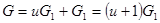

Кроме того вводится понятие коэффициента инжекции. Коэффициент инжекции показывает сколько единиц вторичного пара может быть сжато за счет одной массовой единицы рабочего пара повышенных термодинамических параметров. Он определяется по формуле

| (2-1) |

где  ,

,  - расход рабочего и вторичного пара, кг/с.

- расход рабочего и вторичного пара, кг/с.

Так как в инжекторе вторичный пар сжимается до параметров греющего пара, то материальный баланс инжектора можно записать в следующем виде:

| (2-2) |

Совместно решая уравнения (2-1) и (2-2) можно получить соотношение:

| (2-3) |

Принцип работы пароструйного компрессора

На рис. 2-1 показана схема пароструйного компрессора, который состоит с таких элементов: рабочего сопла 1, приемной камеры 2, камеры смешения 3 и диффузора 4. Принцип действия инжектора заключается в следующем. Рабочий пар высокого давления  ,

,  в сопле 1 и на входном участке камеры смешения 3 расширяется до определенного давления

в сопле 1 и на входном участке камеры смешения 3 расширяется до определенного давления  ,

,  и входит в камеру смешения 3 с высокой скоростью, которая может равняться критической (звуковой) или сверхзвуковой скорости в зависимости от конфигурации сопла (простое или комбинированное сопло Лаваля). Пар, который инжектируется, имеет давление выше давления рабочего пара вытекающего из сопла. За счет разницы давлений происходит процесс всасывания инжектируемого пара в приемную камеру инжектора и на выходящую часть камеры смешения 3. В камере 3 потоки пара смешиваются в результате чего происходит выравнивание скоростей. При этом запас кинетической энергии уменьшается и, соответственно, увеличивается давление смеси до

и входит в камеру смешения 3 с высокой скоростью, которая может равняться критической (звуковой) или сверхзвуковой скорости в зависимости от конфигурации сопла (простое или комбинированное сопло Лаваля). Пар, который инжектируется, имеет давление выше давления рабочего пара вытекающего из сопла. За счет разницы давлений происходит процесс всасывания инжектируемого пара в приемную камеру инжектора и на выходящую часть камеры смешения 3. В камере 3 потоки пара смешиваются в результате чего происходит выравнивание скоростей. При этом запас кинетической энергии уменьшается и, соответственно, увеличивается давление смеси до  на выходе со смесительной камеры. В диффузоре кинетическая энергия потока пара превращается в потенциальную, повышая давление смеси пара до необходимого

на выходе со смесительной камеры. В диффузоре кинетическая энергия потока пара превращается в потенциальную, повышая давление смеси пара до необходимого  .

.

Для выбора и конструирования пароструйных компрессоров необходимо сделать термодинамический и конструктивный анализ его работы.

Рассмотрим методику расчета отдельных элементов инжектора.

Сопло. При выходе из сопла рабочий пар, расширяясь, должен приобрести максимально возможную скорость (больше критической). С этой целью устанавливается обычно сопло Лаваля.

При адиабатическом расширении пара в сопле (процесс  )

)

| (2-4) |

где  - начальное теплосодержание пара;

- начальное теплосодержание пара;  - конечное теплосодержание пара при адиабатическом перепаде.

- конечное теплосодержание пара при адиабатическом перепаде.

С учетом потерь скорости за счет потерь тепла в окружающую среду и энергетических потерь на трение, действительная скорость вытекания составит:

| (2-5) |

Где  - коэффициент потерь скорости (обычно

- коэффициент потерь скорости (обычно  ).

).

Потери энергии в сопле

| (2-6) |

Таким образом, действительное теплосодержание пара, составит

| (2-7) |

В  -диаграмме построение процесса расширения

-диаграмме построение процесса расширения  строят следующим образом. По известным параметрам рабочего пара

строят следующим образом. По известным параметрам рабочего пара  и

и  находят рабочую точку

находят рабочую точку  . От нее проводят адиабату до точки пересечения с изобарой

. От нее проводят адиабату до точки пересечения с изобарой  (точка

(точка  ). Из точки

). Из точки  по изобаре

по изобаре  двигаются до пересечения с изоэнтальпией

двигаются до пересечения с изоэнтальпией  , что соответствует точке

, что соответствует точке  .

.

Камера смешения. Пар из расширительного сопла поступает в камеру смешения. Обозначив коэффициент инжекции через  и считая, что гидравлические потери отсутствуют, на основании уравнения постоянства количества движения можем записать:

и считая, что гидравлические потери отсутствуют, на основании уравнения постоянства количества движения можем записать:

| (2-8) |

Где  - действительная скорость истечения пара из сопла;

- действительная скорость истечения пара из сопла;  - начальная скорость вторичного пара низкого давления;

- начальная скорость вторичного пара низкого давления;  - скорость смеси в камере смешения.

- скорость смеси в камере смешения.

Так как  незначительно по сравнению с

незначительно по сравнению с  , то ею можно пренебречь, и тогда

, то ею можно пренебречь, и тогда  будет равно

будет равно

| (2-9) |

Вводя коэффициент потери скорости (от удара и трения) в камере смешения  (обычно принимается равным

(обычно принимается равным  ), найдем, что действительная скорость в камере смешения равна

), найдем, что действительная скорость в камере смешения равна

| (2-9) |

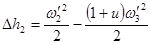

Потеря кинетической энергии в камере смешения

| (2-10) |

Подставляя значение  из формулы (2-9), найдем

из формулы (2-9), найдем

| (2-11) |

Теплосодержание смеси в камере смешения  найдем из теплового баланса

найдем из теплового баланса

| (2-12) |

Где  - теплосодержание вторичного пара низкого давления.

- теплосодержание вторичного пара низкого давления.

Таким образом

| (2-13) |

В  -диаграмме точка

-диаграмме точка  находится на пересечении изобары

находится на пересечении изобары  и изоэнтальпии

и изоэнтальпии  .

.

Камера сжатия. Пар входит со скоростью  и уходит со скоростью

и уходит со скоростью  (

( м/c). Обозначим коэффициент потери скорости в камере сжатия

м/c). Обозначим коэффициент потери скорости в камере сжатия  и, предполагая адиабатическое сжатие между

и, предполагая адиабатическое сжатие между  и

и  , можем написать

, можем написать

| (2-14) |

Полагая  , найдем

, найдем

| (2-15) |

Действительный перепад

| (2-16) |

Теплосодержание смеси

| (2-16) |

Подставляя вместо  его значение из уравнения (2-13) и вместо

его значение из уравнения (2-13) и вместо  значение из уравнения (2-9), найдем

значение из уравнения (2-9), найдем

|

Вместо  , подставляя

, подставляя  , найдем

, найдем

|

Лекция

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 1922 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!