|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

М 1.Комплексное использование материальных и энергетических ресурсов

|

|

ЗАНЯТИЕ 14

УЭ 0. Входной контроль.

УЭ 1. Мы рассматриваем принципы создания энерготехнологических процессов.

УЭ 2. Мы характеризуем механизм административного управления.

УЭ 3. Мы знакомимся с нормированием качества окружающей среды.

УЭ 4. Резюме.

УЭ 5. Вспомогательные блоки.

| № УЭ | Учебный материал с указанием заданий. | Руководство по усвоению материала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Входной контроль

Цель: повторить усвоенный ранее материал.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мы рассматриваем принципы создания энерготехнологических процессов.

Цель: рассмотреть процесс формирования энерготехнологических процессов.

Изучите текст:МАЛООТХОДНЫЕ И БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Комплексное использование природных ресурсов — это

удовлетворение потребностей общества в определенных видах природных ресурсов, основанное на экономически и экологически оправданном использовании всех их полезных свойств, на максимально полной переработке и всестороннем вовлечении их в хозяйственный оборот с учетом перспектив развития различных отраслей хозяйственной деятельности, природоохранных норм и требований, интересов настоящего и будущих поколений людей. Этот принцип составляет основу рачительного и экономного использования природных богатств, максимального ограничения возможных негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.

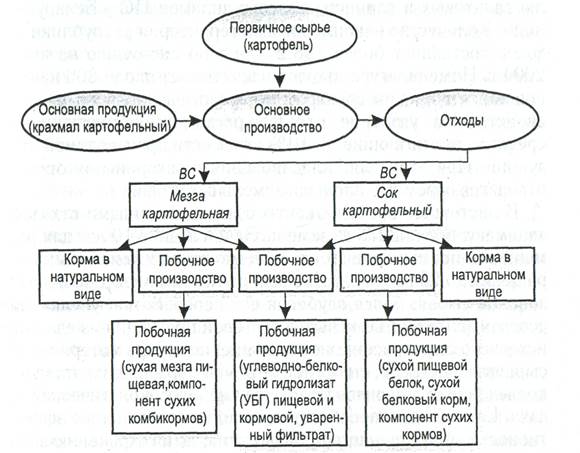

Сущность комплексного использования заключается в последовательной переработке сырья сложного состава в различные ценные продукты с целью наиболее полного использования всех компонентов сырья. Примерами комплексного использования органического сырья являются производства крахмала (рис. 4.2), хлебобулочных изделий, сахара и др.

Комплексная переработка сырья наиболее эффективно реализуется в случае деятельности производств и предприятий в виде комбинатов или территориально-производственных комплексов (ТПК). При этом отходы (твердые, жидкие, газообразные) одних производств используются в виде сырья на других производствах. Экономический эффект подобной связи обусловлен использованием дешевого сырья (отходов) и возможностью ведения совместного общезаводского хозяйства (транспорт, энергетика, складирование материалов, очистные сооружения, централизованное подсобное обслуживание и

т.п.). При этом на 60-70% сокращаются капиталовложения на общезаводское хозяйство, что в итоге приводит к снижению себестоимости продукции.

Уровень комплексности использования минерального сырья можно оценить коэффициентом комплексности Кк,представляющим собой отношение суммарной стоимости вовлеченных в товарную продукцию полезных компонентов к суммарной стоимости компонентов в сырье:

где Мс и Мп — массовая доля ценных компонентов в сырье и товарной продукции, соответственно; С,- - единые цены, установленные для каждого /-го целевого компонента в товарном виде.

Только за 2004 г. из-за несовершенства технологических процессов на предприятиях республики образовалось более 31,3 млн т твердых отходов, из которых 77% приходится на до лю галитовых и глинисто-солевых шламов ПО «Беларуска-лий». Количество накопленных на территории республики отходов составляет более 788,2 млн т по состоянию на конец 2004 г. Номенклатура отходов насчитывает около 800 наименований с широким спектром морфологических и химических свойств. На удаление отходов расходуются значительные средства, достигающие 8-10% стоимости производимой продукции. При этом для складирования и захоронения отходов отводятся огромные площади земельных угодий.

В настоящее время объекты с промышленными отходами занимают более 2275 га земель. За последние 10 лет для размещения промышленных отходов ежегодно изымалось из обращения до 25 га земель. В связи с этим комплексное использование сырья, более глубокая его переработка, увеличение ассортимента и объема выхода готовой продукции из единицы исходного сырья, всемерное сокращение потерь материально-сырьевых ресурсов, снижение объемов образования отходов и вовлечение их в производство - важнейшая экологическая задача. Ее решение способствует не только повышению эффективности общественного производства, но и сохранению запасов природного сырья, снижению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Вместе с тем в республике есть предприятия, где отходы образуются в таких больших количествах, что проблема их полного использования становится трудноразрешимой и требует принятия кардинальных мер. В первую очередь это относится к объединению «Беларускалий», где объемы ежегодно образующихся галитовых отходов и глинисто-солевых шламов составляют более 24,2 млн т.

В настоящее время в товарный продукт переходит немногим более 20% от всего объема добычи сильвинитовой руды, остальная часть сырья - отходы производства. Поэтому главнейшая задача калийной промышленности — повышение степени извлечения полезного компонента при добыче из недр и снижение его потерь при переработке руды. Решение этой задачи позволит, с одной стороны, увеличить выпуск калийных удобрений без увеличения объемов добычи руды и, с другой стороны, обеспечить снижение количества образующихся отходов, складируемых на поверхности земли. Для этого необходимо использовать столбовую систему разра ботки месторождений сильвинитовых руд, а также слоевую, раздельную (селективную) и комбинированную выемку сильвинитовых пластов.

Галитовые отходы могут использоваться вдорожно-комму-нальном хозяйстве, в горнорудной промышленности для покрытий против смерзания руды, регенерации фильтров, на установках водоподготовки в котельных, энергоцехах, получения органо-минеральных удобрений. После определенной переработки из галитовых отходов может быть получена поваренная соль различных классов, кальцинированная сода и т.д. Шламовые отходы, представляющие собой пульпу с отношением жидкой фазы к твердой как 5:6, в настоящее время хранятся в шламохранилищах. Эти отходы можно использовать для получения пылешламовыхудобрений, структурообра-зователей почв, ускорителей твердения бетонов, добавок к строительным растворам, для бурения скважин, наполнителей композитов, для производства аглопорита, цемента, кирпича, облицовочной плитки, древесно-стружечных плит, фанеры, стеклопластиков и т.п. Кроме того, эти отходы могут быть заложены в выработанные пространства или надежно изолированы.

Таким образом, комплексное использование сырья в химическом производстве является главным условием организации мало-и безотходных технологий.

Основным направлением рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения является создание мало-и безотходных технологических процессов. По определению Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, безотходная технология - это такой способ производства продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные сырьевые ресурсы таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.

В соответствии с этим определением безотходное производство является практически замкнутой системой, организованной по аналогии с природными экологическими системами. В природных системах отходы жизнедеятельности одних организмов используются другими организмами и в целом осу ществляется саморегулирующийся биогеохимический круговорот вещества и энергии.

В определении подчеркивается обязательность рационального использования всех компонентов сырья и энергетических ресурсов на всех стадиях переработки сырьевых ресурсов и потребления готовой продукции. Кроме того, безотходное производство должно исключить негативное воздействие на окружающую среду и не нарушать ее нормального функционирования.

В основе организации безотходного производства лежит ряд принципов. Ключевым принципом является системность, в соответствии с которым каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент более сложной производственной системы, т.е. всего промышленного производства в регионе (территориально-производственного комплекса) или как элемент эколого-экономической системы.

Вторым важнейшим принципом безотходного производства является комплексность использования сырьевых и энергетических ресурсов. Практически все используемое в настоящее время сырье является многокомпонентным и в среднем более трети его стоимости составляет стоимость сопутствующих веществ, которые могут быть извлечены из сырья только при условии его комплексной переработки. Так, уже все серебро, висмут, платину и платиноиды, а также более 20% золота и около 30% серы получают попутно при комплексной переработке руд. Комплексное использование сырьевых и энергоресурсов:имеет не только большое экологическое значение, но и повышает экономическую эффективность производства.

Общим принципом! создания безотходных производств является цикличность материальных потоков, важнейшие из которых — водный и газовоздушный. Для безотходного производства характерным является многократное использование воды и газовых потоксов в основных технологических процессах, причем водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод рассматриваются как единая система водного хозяйства предприятия или региюна. Однако в безотходной технологии основной упор делается на локальную очистку жидких и газовоздушных потоков. В перспективе все более широко будут использоваться в промышленности биологически доочищен ные и обеззараженные сточные воды предприятий и городов. Очистка сточных вод и газовоздушных потоков должна обеспечивать одновременное извлечение и утилизацию ценных компонентов, причем эти процессы не считаются вспомогательными, а являются основными для производства готовой продукции. Наиболее полно принцип цикличности реализуется в ТПК, где создаются благоприятные условия для кооперирования различных производств с целью комплексного использования сырьевых и энергоресурсов, где отходы одних производств используются в качестве сырья для других.

Одним из важнейших принципов организации безотходного производства является его экологичность, т.е. соблюдение предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Этот принцип связан с сохранением и воспроизведением таких природных и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, пресная вода, земная поверхность, растительный и животный мир и т.д.

Безотходное производство характеризуется также рациональностью его организации, т.е. использованием всего взаимосвязанного природно-ресурсного комплекса в регионе. При этом увеличение объема производства, номенклатуры выпускаемой продукции не приводит к ущербу, в том числе и косвенному с учетом смежных отраслей производства. Производство в данном случае одновременно оптимизируется по энерготехнологическим, экономическим, экологическим и социальным параметрам.

Создание безотходных производств является длительным процессом, требующим решения ряда сложнейших взаимосвязанных технологических, экономических, организационных, психологических и других задач. Поэтому в настоящее время для практического использования вводится понятие малоотходного производства.

Под малоотходным понимается такой способ производства продукции, при котором вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, а часть сырья и материалов по технологическим, организационным, экономическим или другим причинам переходит в неиспользуемые отходы и направляется на длительное хранение или захоронение. В основу критериев, ограничивающих вредное воздействие малоотходного производства на окружающую среду, положены существующие санитарно-гигиенические нормативы - предельно допустимые концентрации, на базе которых устанавливаются научно-технические нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в водоемы.

В основу малоотходного производства положены те же принципы, что и в основу безотходного производства. Но если создание безотходного производства на любом уровне возможно только при условии одновременного соблюдения всех перечисленных принципов, то для малоотходного производства приоритетной является задача ограничения воздействия на окружающую среду. Важнейшее условие существования малоотходного производства — обезвреживание неиспользуемых отходов, в первую очередь токсичных.

Количественным критерием малоотходного производства является коэффициент безотходности (Кб), который характеризует полноту использования в производстве материальных и энергетических ресурсов, а также интенсивность воздействия этого производства на окружающую среду:

Кб = АКмКэКа,

где Кб ~ коэффициент безотходности, безразмерная величина; А — коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически; Км — коэффициент полноты использования материальных ресурсов; Кэ — коэффициент полноты использования энергетических ресурсов; Ка — коэффициент соответствия экологическим требованиям.

В первом приближении для практических целей значение коэффициента безотходности, равное 75—80%, можно принять в качестве количественного критерия для малоотходного, а 90—98% — для безотходного производства.

Анализ состояния использования отходов даже в пищевой промышленности показывает, что средний уровень их промышленной переработки составляет около 20% от всего образующегося объема. Однако безотходная технология при переработке сельскохозяйственного сырья позволяет получить наряду с традиционными продуктами питания около 200 наименований различной сопутствующей продукции. При организации мало- или безотходного производства необходимо выполнить ряд требований:

1) к технологическим процессам:

• разработка принципиально новых технологических процессов, при внедрении которых существенно снижается или практически исключается образование отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду;

• комплексное использование всех компонентов сырья и максимально возможное применение потенциала энергоресурсов;

• использование непрерывных процессов;

• интенсификация и автоматизация производства;

• создание энерготехнологических процессов и т.д.;

2) к аппаратурному оформлению:

• разработка принципиально новых машин и аппаратов, с оптимизацией их размеров и производительности;

• герметизация оборудования;

• использование новых конструкционных материалов и т.д.;

3) к сырьевым и энергоресурсам:

• обоснованность качества сырья;

• предварительная стандартизация сырья и топлива;

• возможность замены сырья и энергоресурсов на нетрадиционные, местные, попутно добываемые виды или отходы и т.п.;

4) к готовой продукции:

• возможность возврата продукции в производственный цикл после ее физического и морального износа;

5) к организации производства:

• цикличность потоков вещества;

• обоснованность района и площадки строительства с учетом фонового загрязнения окружающей среды, перспектив развития данного и других производств в регионе;

• разработка нормативов, ограничивающих воздействие на природную среду (ПДВ, ПДС, ПДЭН - предельно допустимая экологическая нагрузка);

• учет неорганизованных, залповых и других кратковременных выбросов;

• разработка мероприятий на случай неблагоприятных метеорологических условий;

• совершенствование экологической службы; • возможность комбинирования производств на основе комплексного использования сырья и энергоресурсов, а также возможность межотраслевой кооперации производств с переработкой и утилизацией отходов и вторичных ресурсов;

6) к экономике производства:

• расчет эффективности производства с учетом стоимости дополнительно производимой продукции, стоимости сэкономленных природных ресурсов и предотвращения хозяйственного экономического ущерба.

При организации малоотходного и безотходного производства следует обязательно учитывать все перечисленные требования

(задание 1)

т.п.). При этом на 60-70% сокращаются капиталовложения на общезаводское хозяйство, что в итоге приводит к снижению себестоимости продукции.

Уровень комплексности использования минерального сырья можно оценить коэффициентом комплексности Кк,представляющим собой отношение суммарной стоимости вовлеченных в товарную продукцию полезных компонентов к суммарной стоимости компонентов в сырье:

где Мс и Мп — массовая доля ценных компонентов в сырье и товарной продукции, соответственно; С,- - единые цены, установленные для каждого /-го целевого компонента в товарном виде.

Только за 2004 г. из-за несовершенства технологических процессов на предприятиях республики образовалось более 31,3 млн т твердых отходов, из которых 77% приходится на до лю галитовых и глинисто-солевых шламов ПО «Беларуска-лий». Количество накопленных на территории республики отходов составляет более 788,2 млн т по состоянию на конец 2004 г. Номенклатура отходов насчитывает около 800 наименований с широким спектром морфологических и химических свойств. На удаление отходов расходуются значительные средства, достигающие 8-10% стоимости производимой продукции. При этом для складирования и захоронения отходов отводятся огромные площади земельных угодий.

В настоящее время объекты с промышленными отходами занимают более 2275 га земель. За последние 10 лет для размещения промышленных отходов ежегодно изымалось из обращения до 25 га земель. В связи с этим комплексное использование сырья, более глубокая его переработка, увеличение ассортимента и объема выхода готовой продукции из единицы исходного сырья, всемерное сокращение потерь материально-сырьевых ресурсов, снижение объемов образования отходов и вовлечение их в производство - важнейшая экологическая задача. Ее решение способствует не только повышению эффективности общественного производства, но и сохранению запасов природного сырья, снижению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Вместе с тем в республике есть предприятия, где отходы образуются в таких больших количествах, что проблема их полного использования становится трудноразрешимой и требует принятия кардинальных мер. В первую очередь это относится к объединению «Беларускалий», где объемы ежегодно образующихся галитовых отходов и глинисто-солевых шламов составляют более 24,2 млн т.

В настоящее время в товарный продукт переходит немногим более 20% от всего объема добычи сильвинитовой руды, остальная часть сырья - отходы производства. Поэтому главнейшая задача калийной промышленности — повышение степени извлечения полезного компонента при добыче из недр и снижение его потерь при переработке руды. Решение этой задачи позволит, с одной стороны, увеличить выпуск калийных удобрений без увеличения объемов добычи руды и, с другой стороны, обеспечить снижение количества образующихся отходов, складируемых на поверхности земли. Для этого необходимо использовать столбовую систему разра ботки месторождений сильвинитовых руд, а также слоевую, раздельную (селективную) и комбинированную выемку сильвинитовых пластов.

Галитовые отходы могут использоваться вдорожно-комму-нальном хозяйстве, в горнорудной промышленности для покрытий против смерзания руды, регенерации фильтров, на установках водоподготовки в котельных, энергоцехах, получения органо-минеральных удобрений. После определенной переработки из галитовых отходов может быть получена поваренная соль различных классов, кальцинированная сода и т.д. Шламовые отходы, представляющие собой пульпу с отношением жидкой фазы к твердой как 5:6, в настоящее время хранятся в шламохранилищах. Эти отходы можно использовать для получения пылешламовыхудобрений, структурообра-зователей почв, ускорителей твердения бетонов, добавок к строительным растворам, для бурения скважин, наполнителей композитов, для производства аглопорита, цемента, кирпича, облицовочной плитки, древесно-стружечных плит, фанеры, стеклопластиков и т.п. Кроме того, эти отходы могут быть заложены в выработанные пространства или надежно изолированы.

Таким образом, комплексное использование сырья в химическом производстве является главным условием организации мало-и безотходных технологий.

Основным направлением рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения является создание мало-и безотходных технологических процессов. По определению Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, безотходная технология - это такой способ производства продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные сырьевые ресурсы таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.

В соответствии с этим определением безотходное производство является практически замкнутой системой, организованной по аналогии с природными экологическими системами. В природных системах отходы жизнедеятельности одних организмов используются другими организмами и в целом осу ществляется саморегулирующийся биогеохимический круговорот вещества и энергии.

В определении подчеркивается обязательность рационального использования всех компонентов сырья и энергетических ресурсов на всех стадиях переработки сырьевых ресурсов и потребления готовой продукции. Кроме того, безотходное производство должно исключить негативное воздействие на окружающую среду и не нарушать ее нормального функционирования.

В основе организации безотходного производства лежит ряд принципов. Ключевым принципом является системность, в соответствии с которым каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент более сложной производственной системы, т.е. всего промышленного производства в регионе (территориально-производственного комплекса) или как элемент эколого-экономической системы.

Вторым важнейшим принципом безотходного производства является комплексность использования сырьевых и энергетических ресурсов. Практически все используемое в настоящее время сырье является многокомпонентным и в среднем более трети его стоимости составляет стоимость сопутствующих веществ, которые могут быть извлечены из сырья только при условии его комплексной переработки. Так, уже все серебро, висмут, платину и платиноиды, а также более 20% золота и около 30% серы получают попутно при комплексной переработке руд. Комплексное использование сырьевых и энергоресурсов:имеет не только большое экологическое значение, но и повышает экономическую эффективность производства.

Общим принципом! создания безотходных производств является цикличность материальных потоков, важнейшие из которых — водный и газовоздушный. Для безотходного производства характерным является многократное использование воды и газовых потоксов в основных технологических процессах, причем водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод рассматриваются как единая система водного хозяйства предприятия или региюна. Однако в безотходной технологии основной упор делается на локальную очистку жидких и газовоздушных потоков. В перспективе все более широко будут использоваться в промышленности биологически доочищен ные и обеззараженные сточные воды предприятий и городов. Очистка сточных вод и газовоздушных потоков должна обеспечивать одновременное извлечение и утилизацию ценных компонентов, причем эти процессы не считаются вспомогательными, а являются основными для производства готовой продукции. Наиболее полно принцип цикличности реализуется в ТПК, где создаются благоприятные условия для кооперирования различных производств с целью комплексного использования сырьевых и энергоресурсов, где отходы одних производств используются в качестве сырья для других.

Одним из важнейших принципов организации безотходного производства является его экологичность, т.е. соблюдение предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Этот принцип связан с сохранением и воспроизведением таких природных и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, пресная вода, земная поверхность, растительный и животный мир и т.д.

Безотходное производство характеризуется также рациональностью его организации, т.е. использованием всего взаимосвязанного природно-ресурсного комплекса в регионе. При этом увеличение объема производства, номенклатуры выпускаемой продукции не приводит к ущербу, в том числе и косвенному с учетом смежных отраслей производства. Производство в данном случае одновременно оптимизируется по энерготехнологическим, экономическим, экологическим и социальным параметрам.

Создание безотходных производств является длительным процессом, требующим решения ряда сложнейших взаимосвязанных технологических, экономических, организационных, психологических и других задач. Поэтому в настоящее время для практического использования вводится понятие малоотходного производства.

Под малоотходным понимается такой способ производства продукции, при котором вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, а часть сырья и материалов по технологическим, организационным, экономическим или другим причинам переходит в неиспользуемые отходы и направляется на длительное хранение или захоронение. В основу критериев, ограничивающих вредное воздействие малоотходного производства на окружающую среду, положены существующие санитарно-гигиенические нормативы - предельно допустимые концентрации, на базе которых устанавливаются научно-технические нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в водоемы.

В основу малоотходного производства положены те же принципы, что и в основу безотходного производства. Но если создание безотходного производства на любом уровне возможно только при условии одновременного соблюдения всех перечисленных принципов, то для малоотходного производства приоритетной является задача ограничения воздействия на окружающую среду. Важнейшее условие существования малоотходного производства — обезвреживание неиспользуемых отходов, в первую очередь токсичных.

Количественным критерием малоотходного производства является коэффициент безотходности (Кб), который характеризует полноту использования в производстве материальных и энергетических ресурсов, а также интенсивность воздействия этого производства на окружающую среду:

Кб = АКмКэКа,

где Кб ~ коэффициент безотходности, безразмерная величина; А — коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически; Км — коэффициент полноты использования материальных ресурсов; Кэ — коэффициент полноты использования энергетических ресурсов; Ка — коэффициент соответствия экологическим требованиям.

В первом приближении для практических целей значение коэффициента безотходности, равное 75—80%, можно принять в качестве количественного критерия для малоотходного, а 90—98% — для безотходного производства.

Анализ состояния использования отходов даже в пищевой промышленности показывает, что средний уровень их промышленной переработки составляет около 20% от всего образующегося объема. Однако безотходная технология при переработке сельскохозяйственного сырья позволяет получить наряду с традиционными продуктами питания около 200 наименований различной сопутствующей продукции. При организации мало- или безотходного производства необходимо выполнить ряд требований:

1) к технологическим процессам:

• разработка принципиально новых технологических процессов, при внедрении которых существенно снижается или практически исключается образование отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду;

• комплексное использование всех компонентов сырья и максимально возможное применение потенциала энергоресурсов;

• использование непрерывных процессов;

• интенсификация и автоматизация производства;

• создание энерготехнологических процессов и т.д.;

2) к аппаратурному оформлению:

• разработка принципиально новых машин и аппаратов, с оптимизацией их размеров и производительности;

• герметизация оборудования;

• использование новых конструкционных материалов и т.д.;

3) к сырьевым и энергоресурсам:

• обоснованность качества сырья;

• предварительная стандартизация сырья и топлива;

• возможность замены сырья и энергоресурсов на нетрадиционные, местные, попутно добываемые виды или отходы и т.п.;

4) к готовой продукции:

• возможность возврата продукции в производственный цикл после ее физического и морального износа;

5) к организации производства:

• цикличность потоков вещества;

• обоснованность района и площадки строительства с учетом фонового загрязнения окружающей среды, перспектив развития данного и других производств в регионе;

• разработка нормативов, ограничивающих воздействие на природную среду (ПДВ, ПДС, ПДЭН - предельно допустимая экологическая нагрузка);

• учет неорганизованных, залповых и других кратковременных выбросов;

• разработка мероприятий на случай неблагоприятных метеорологических условий;

• совершенствование экологической службы; • возможность комбинирования производств на основе комплексного использования сырья и энергоресурсов, а также возможность межотраслевой кооперации производств с переработкой и утилизацией отходов и вторичных ресурсов;

6) к экономике производства:

• расчет эффективности производства с учетом стоимости дополнительно производимой продукции, стоимости сэкономленных природных ресурсов и предотвращения хозяйственного экономического ущерба.

При организации малоотходного и безотходного производства следует обязательно учитывать все перечисленные требования

(задание 1)

| Парная работа по изучению текста с использованием взаимоконтроля из блока самоконтроля. Выполнение заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мы характеризуем механизм административного управления.

Цель: Создать условия для понимания процессов управления природопользованием и охраной окружающёй среды.

Изучите текст:Административное управление природопользованием

До недавнего времени наиболее распространенными и действенными в системе управления природопользованием были административные методы. Они применялись в условиях монопольного владения государством природными ресурсами, установления правовых норм и порядка воздействия на окружающую среду заинтересованными ведомствами-природопользова-телями, сохранения предприятий, наносивших ущерб природе, в десятки раз превышающий стоимость выпускавшейся продукции. В такой обстановке только административное управление позволяло без применения жестких экономических санкций (которые попросту разорили бы предприятие) в какой-то мере сдерживать эколого-катастрофические ситуации.

Общесистемные функции административного управления обычно включают такие виды деятельности:

— планирование, в том числе формирование целей, задач, определение необходимых ресурсов для их. выполнения (материальных, финансовых, кадровых), формирование приоритетов, прогнозирование результатов;

— проведение организационных мероприятий с выполнением детальной классификации предстоящих работ;

— подбор и расстановку кадров, повышение их квалификации с учетом новых задач и выдвигаемых требований;

— технологическое и санитарно-гигиеническое нормирование хозяйственной деятельности, нормирование качества выпускаемой продукции и окружающей среды;

— выполнение контрольных и учетных функций, лицензирование различных видов природопользования, осуществление мониторинга окружающей среды, разработку экологических правил, нормативно-правовых актов и т.п.

Основными инструментами административного регулирования являются стандарты, нормы, нормативы, законы, постановления, руководства, применяемые государственными природоохранными органами, а также ряд разрешений или запретов на природопользование, ограничения, лимиты, система надзора за деятельностью субъектов хозяйствования и т.п.

Центральное место в административном регулировании принадлежит системе экологических стандартов, которая подразумевает установление единых и обязательных для всех объектов управления экологических норм и требований. Экологические стандарты охватывают все аспекты загрязнения окружающей среды и соответственно этому различают следующие их виды:

♦ стандарты качества окружающей среды, регламентирующие допустимое состояние воздушного, водного бассейнов, почв и других природных сред. Устанавливаются по уровню концентрации загрязнений в природной и техногенной средах, который не должен превышать ПДК для каждого из загрязнителей. Поскольку возможный эффект зависит от времени воздействия, то есть от полученной дозы, выделяют нормативы ПДК среднесуточные и максимальные разовые. Впервые нормативы качества атмосферного воздуха были установлены в СССР в 1951 г. для десяти самых распространенных загрязнителей: оксидов серы, азота, углерода, взвешенных веществ, се-    роуглерода, сероводорода. В 1968 г. аналогичные стандарты имелись уже в 8 странах;

♦ стандарты воздействия на окружающую среду определенного производственного процесса — эмиссионные стандарты — регламентируют уровень выбросов (сбросов) из данного точечного источника (трубы) после применения очистного оборудования. Расчеты таких стандартов, называемых предельно допустимыми выбросами (сбросами) (ПДВ, ПДС), проводят с учетом рассеивания выбросов, наложения их на фоновое загрязнение и суммирования выбросов (сбросов) всех источников. В некоторых случаях в качестве компромисса устанавливаются временные нормативы — временно согласованные выбросы (сбросы) (ВСВ, ВСС), — когда по каким-то объективным причинам (социально-экономического характера) нормативы ПДВ(ПДС) не могут быть соблюдены. Временные нормативы устанавливаются на определенный срок убывающими во времени с условием достижения уровня ПДВ(ПДС) в результате реализации соответствующей программы;

♦ технологические стандарты устанавливают определенные экологические требования к технике, оборудованию, процессам производства или очистной технологии. В Германии, например, весьма жесткие нормативы выбросов для котлов, работающих на органическом топливе. В большинстве стран введены также нормативы на выбросы сжигающих установок, отработавших газов автотранспорта и др.;

♦ стандарты качества продукции, или товарные стандарты (по экологичности продуктов, изделий, сырья и т. п.). Например, стандарт содержания тех или иных вредных примесей в продуктах питания, питьевой воде и т. п.

Переход нашей страны к социально ориентированной рыночной экономике требует безусловного соблюдения единых норм и правил, выработанных международным сообществом. Международная организация по стандартизации (ИСО), объединяющая более 100 стран, разрабатывает не только единые стандарты методов контроля качества окружающей среды, но и экологического управления — стандарты ИСО серии 14 000, включающие требования и руководство по использованию системы экологического управления, руководство по экологическому аудиту, основные принципы экологической маркировки, принципы оценки жизненного цикла продукции (начиная с получения сырьевых материалов, включая производство, эксплуатацию и утилизацию, воздействие на население и состояние экологических систем) и др. Изучение, освоение и "принятие на вооружение" международной системы стандартов ИСО—14 000 будет способствовать совершенствованию системы управления природопользованием в нашей республике. Помимо экологических стандартов (нормативов), административное регулирование предполагает широкое применение правовых рычагов, мер административного воздействия на виновников загрязнения (запреты, ограничения, лицензии и пр.).

Так, прямые запреты на производство продукции или использование первичных ресурсов применяются, когда их прекращение становится жизненно необходимым. Например, было запрещено применение высокотоксичного пестицида ДДТ, когда выяснилось его губительное воздействие на иммунную систему живых организмов, а согласно Венской конвенции и Монреальскому протоколу к концу XX ст. предполагался полный запрет на производство и потребление хлорфторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Если же масштабы воздействия (потребление или производство какого-либо вещества, лов рыбы, вырубка леса и т.п.) лишь ограничиваются, то вводятся лимиты, или квоты. Иногда введение лимитов предшествует полному запрету, как в случае с производством озоноразрушаю-щих веществ. Мировое сообщество приняло решение поэтапно отказаться от их применения.

Сертификаты на использование земли, воды, на выбросы и т.п. выдаются природопользователям, как правило, когда для них определены лимиты воздействия. Сертификат дает право на временное или постоянное использование конкретного участка земли, леса, на забор определенного объема воды, на выбросы некоторого количества вредных веществ и т.п.

Разрешения и лицензии необходимы для приро-допользователей, желающих активизироваться в сфере, подлежащей лицензированию, или легально осуществлять выбросы. Лицензии и разрешения выдаются на определенный срок и возобновляются через установленное время.

В странах ЕС выдача разрешения на выбросы является обязательной процедурой для всех крупных промышленных объектов и энергетических установок. В США разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу выдаются администрацией штатов при условии достижения ими национальных стандартов качества воздуха.

Главный принцип административного управления природопользованием в Беларуси — разрешительно-запретительный. Суть его состоит в том, что Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его органами (или другими уполномоченными властными структурами) устанавливаются лимиты на пользование природными ресурсами, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов и т.д. и в соответствии с ними выдаются разрешения субъектам хозяйствования на природопользование: разрешения на за- готовку леса (лесорубочный билет), на специальное водопользование, на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и т.п.

Ответственные работники Минприроды и его органов или других уполномоченных властных структур имеют право приостанавливать деятельность предприятий в случае ее несоответствия нормам экологической безопасности, составлять протоколы и налагать административные взыскания на граждан и должностных лиц за нарушение природоохранного законодательства. (творческое задание2) роуглерода, сероводорода. В 1968 г. аналогичные стандарты имелись уже в 8 странах;

♦ стандарты воздействия на окружающую среду определенного производственного процесса — эмиссионные стандарты — регламентируют уровень выбросов (сбросов) из данного точечного источника (трубы) после применения очистного оборудования. Расчеты таких стандартов, называемых предельно допустимыми выбросами (сбросами) (ПДВ, ПДС), проводят с учетом рассеивания выбросов, наложения их на фоновое загрязнение и суммирования выбросов (сбросов) всех источников. В некоторых случаях в качестве компромисса устанавливаются временные нормативы — временно согласованные выбросы (сбросы) (ВСВ, ВСС), — когда по каким-то объективным причинам (социально-экономического характера) нормативы ПДВ(ПДС) не могут быть соблюдены. Временные нормативы устанавливаются на определенный срок убывающими во времени с условием достижения уровня ПДВ(ПДС) в результате реализации соответствующей программы;

♦ технологические стандарты устанавливают определенные экологические требования к технике, оборудованию, процессам производства или очистной технологии. В Германии, например, весьма жесткие нормативы выбросов для котлов, работающих на органическом топливе. В большинстве стран введены также нормативы на выбросы сжигающих установок, отработавших газов автотранспорта и др.;

♦ стандарты качества продукции, или товарные стандарты (по экологичности продуктов, изделий, сырья и т. п.). Например, стандарт содержания тех или иных вредных примесей в продуктах питания, питьевой воде и т. п.

Переход нашей страны к социально ориентированной рыночной экономике требует безусловного соблюдения единых норм и правил, выработанных международным сообществом. Международная организация по стандартизации (ИСО), объединяющая более 100 стран, разрабатывает не только единые стандарты методов контроля качества окружающей среды, но и экологического управления — стандарты ИСО серии 14 000, включающие требования и руководство по использованию системы экологического управления, руководство по экологическому аудиту, основные принципы экологической маркировки, принципы оценки жизненного цикла продукции (начиная с получения сырьевых материалов, включая производство, эксплуатацию и утилизацию, воздействие на население и состояние экологических систем) и др. Изучение, освоение и "принятие на вооружение" международной системы стандартов ИСО—14 000 будет способствовать совершенствованию системы управления природопользованием в нашей республике. Помимо экологических стандартов (нормативов), административное регулирование предполагает широкое применение правовых рычагов, мер административного воздействия на виновников загрязнения (запреты, ограничения, лицензии и пр.).

Так, прямые запреты на производство продукции или использование первичных ресурсов применяются, когда их прекращение становится жизненно необходимым. Например, было запрещено применение высокотоксичного пестицида ДДТ, когда выяснилось его губительное воздействие на иммунную систему живых организмов, а согласно Венской конвенции и Монреальскому протоколу к концу XX ст. предполагался полный запрет на производство и потребление хлорфторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Если же масштабы воздействия (потребление или производство какого-либо вещества, лов рыбы, вырубка леса и т.п.) лишь ограничиваются, то вводятся лимиты, или квоты. Иногда введение лимитов предшествует полному запрету, как в случае с производством озоноразрушаю-щих веществ. Мировое сообщество приняло решение поэтапно отказаться от их применения.

Сертификаты на использование земли, воды, на выбросы и т.п. выдаются природопользователям, как правило, когда для них определены лимиты воздействия. Сертификат дает право на временное или постоянное использование конкретного участка земли, леса, на забор определенного объема воды, на выбросы некоторого количества вредных веществ и т.п.

Разрешения и лицензии необходимы для приро-допользователей, желающих активизироваться в сфере, подлежащей лицензированию, или легально осуществлять выбросы. Лицензии и разрешения выдаются на определенный срок и возобновляются через установленное время.

В странах ЕС выдача разрешения на выбросы является обязательной процедурой для всех крупных промышленных объектов и энергетических установок. В США разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу выдаются администрацией штатов при условии достижения ими национальных стандартов качества воздуха.

Главный принцип административного управления природопользованием в Беларуси — разрешительно-запретительный. Суть его состоит в том, что Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его органами (или другими уполномоченными властными структурами) устанавливаются лимиты на пользование природными ресурсами, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов и т.д. и в соответствии с ними выдаются разрешения субъектам хозяйствования на природопользование: разрешения на за- готовку леса (лесорубочный билет), на специальное водопользование, на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и т.п.

Ответственные работники Минприроды и его органов или других уполномоченных властных структур имеют право приостанавливать деятельность предприятий в случае ее несоответствия нормам экологической безопасности, составлять протоколы и налагать административные взыскания на граждан и должностных лиц за нарушение природоохранного законодательства. (творческое задание2)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Мы знакомимся с нормированием качества окружающёй среды.

Цели: Рассмотреть понятия различных видов нормирования.

Изучите текст:

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Общие сведения

Пол качеством окружающей природной среды понимают степень соответствия ее характеристик потребностям людей и технологическим требованиям. В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип нормирования качества окружающей среды. Этот термин означает установление нормативов (показателей) предельно допустимых воздействий человека и его деятельности на окружающую природную среду. Существуют следующие основные экологические нормативы качества природной среды:

• санитарно-гигиенические — предельно допустимая концентрация вредных веществ (ПДК); допустимый уровень физического воздействия (шума, вибрации, ионизирующих излучений и т.д.);

• производственно-хозяйственные — предельно допустимый выброс вредных веществ; предельно допустимый сброс вредных веществ; допустимое изъятие компонентов природной среды; норматив образования отходов производства и потребления;

• комплексные показатели —допустимая антропогенная нагрузка на окружающую природную среду, индексы загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Нормирование качества окружающей среды осуществляется на основании соответствующих нормативныхдокументов, определяющих допустимые качественные и количественные показатели загрязнителей в воздухе, воде, почве.

Нормирование качества атмосферного воздуха

Для нормирования качества атмосферного воздуха используются следующие нормативы:

• предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ и уровни вредных физических воздействий;

• предельные объемы образования загрязняющих веществ при эксплуатации технологического оборудования, объектов и сооружений;

• потребление воздуха для производственных нужд;

• содержание загрязняющих веществ в отработавших газах и вредных физических воздействий передвижных источников;

• удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В соответствии с действующим законодательством качество атмосферного воздуха определяется нормативами ПДК загрязняющих веществ. В настоящее время используются несколько видов ПДК: максимальная из разовых (ПДКмр) и среднесуточная (ПДКСС), предельно допустимая концентрация для населенных мест и предельно допустимая концентрация для воздуха рабочей зоны (ПДКр.3)- В случае отсутствия значе ний ПДК могут применяться ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Они определяются путем расчета концентраций по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяции в рядах близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. Значения ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих и условиями труда.

Предельно допустимая концентрация вещества — это максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает вредного действия, включая отдаленные последствия, на него и на окружающую среду в целом.

В справочниках приводятся значения максимальной из разовых концентраций и максимальной из среднесуточных концентраций.

Разовая концентрация — это концентрация примеси в атмосфере, определяемая по пробе, отобранной за 20—30-минутный интервал времени.

Среднесуточная концентрация — это концентрация примеси в атмосфере, определяемая по среднесуточной пробе, которая представляет собой пробу воздуха, отбираемую в течение 24 ч непрерывно или с равными интервалами между отборами, но не менее четырех раз в сутки.

В некоторых случаях используют среднемесячные и среднегодовые концентрации примесей в атмосфере.

Среднемесячная концентрация — это концентрация примеси в атмосфере, определяемая как среднее значение из среднесуточных концентраций или из разовых концентраций, измеряемых по полной программе контроля (не реже четырех раз в сутки) не менее 20 сут в месяц.

Среднегодовая концентрация — это концентрация примеси в атмосфере, определяемая как среднее значение из среднесуточных концентраций или из разовых концентраций, измеряемых по полной программе контроля не менее 200 сут в год.

Величина ПДК зависит от степени токсичности вещества, характеризующейся классом опасности. В зависимос ти от степени воздействия на организм человека все нормируемые вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1-й класс — чрезвычайно опасные вещества, значения ПДК которых в воздухе рабочей зоны не превышают 0,1 мг/м;

2-й класс — высокоопасные со значением ПДК рз от 0,1 до 1 мг/м3;

3- й класс — умеренно опасные со значением ПДКР.3 от 1,1 до 10 мг/м3;

4-й класс — малоопасные со значением ПДКр.3 свыше 10 мг/м3.

Как правило, атмосферный воздух всегда загрязнен несколькими вредными веществами, которые могут обладать эффектами суммации или потенционирования. Эффект суммации представляет собой сложение эффектов воздействия разных веществ, а эффект потенционирования — усиление эффектов воздействия одного вещества другим.

Эффектом суммации действия обладают следующие сочетания вредных веществ: ацетон и фенол, диоксид серы и фенол, диоксид серы и диоксид азота, диоксид серы и аэрозоль серной кислоты, диоксид серы и сероводород, циклогексан и бензол, аммиак и оксиды азота и др.

Эффектом потенционирования обладают бутилакрилат и метилакрилат, фторид водорода и фтористые соли с коэффициентом 0,8.

При наличии в атмосфере веществ, обладающих суммаци-ей действия с концентрациями С, расчет допустимого содержания веществ проводится по формуле

С{ I ПДК1 + с2 / пдк2 +... + сп I ПДК,, < 1,

где С}, Со,..., Сп — фактические концентрации веществ в атмосфере, мг/м; ПДК[, ПД1\2,..., ПДК/7 — соответствующие ПДК для этих веществ, мг/м.

Биологическое загрязнение атмосферного воздуха микроорганизмами и микроорганизмами —продуцентами производств ферментов, аминокислот, кормовых, пивных и пекарских дрожжей нормируется количеством клеток на кубический метр воздуха.

В качестве интегрального показателя загрязнения-воздуха используют показатель Р, который учитывает харак тер комбинированного действия вредных веществ и класс их опасности. Он рассчитывается по выражению

где Ki = Q/ПДКес/, a Q — среднегодовая, среднемесячная или среднесуточная концентрация /-го вещества в атмосферном воздухе, мг/м; ПДКсС/ — среднесуточная ПДК /-го вещества, мг/м3.

Для гигиенической оценки загрязнения воздуха можно применять комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий классы опасности, стандарты качества и средние уровни загрязнения воздуха. Расчет ИЗА по данным наблюдений для одной примеси ведется по формуле

ИЗАг(^ср//ПДКсс/)К/,

где qcpj — среднегодовая концентрация /-й примеси; ПДКСС/ — среднесуточная ПДК для /-Й примеси, мг/м3; К/ — 0,85; 1,0; 1,3 и 1,7 соответственно для 4, 3, 2 и 1-го классов опасности. Комплексный ИЗА, учитывающий т примесей, присутствующих в атмосфере, рассчитывают по формуле

ИЗАт-1((^ср//ПДКсс/Ж/.

Выбор веществ для расчета ИЗАт производится с помощью предварительного сопоставления убывающего вариационного ряда величин ИЗА,-, рассчитанных для 5—6 приоритетных примесей.

Уровень загрязнения атмосферы считается высоким, если средние значения концентраций превышают средние по республике или ИЗА превышает 9; повышенным, если концентрации примеси в отдельных случаях превышают ИДК^. и ПДКм.р; низким, если среднегодовые концентрации примеси находятся в пределах или ниже ПДКСС, максимальные из разовых только в отдельных случаях превышают допустимые нормы.

Концентрации примесей в атмосферном воздухе определяются на стационарных, маршрутных или подфакельных постах с помощью различных воздухоотборных устройств и соответствующих методов и средств измерения. Исследования должны проводиться специализированными лабораториями. Атмосферный воздух может быть также загрязнен радиоактивными веществами техногенного происхождения. В этом случае руководствуются Нормами радиационной безопасности НРБ-2000(см. п.4.2.5).

Нормирование акустического и вибрационного воздействия

Основными источниками акустического и вибрационного воздействия на окружающую среду являются транспорт, производственное оборудование, аудиоустановки и т.п.

Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале частот от 16 до 20 000 Гц. Колебания с частотой ниже 16 Т\\{инфразвуки) и с частотой выше 20 000 Гц (ультразвуки) не воспринимаются органами слуха человека, но негативно воздействуют на биосферу. По характеру спектра шум подразделяется на широкополосный и тональный, а по времени воздействия — на постоянный и непостоянный; непостоянный, в свою очередь, делится на колеблющийся, прерывистый и импульсный.

В связи с этим все виды акустического воздействия на окружающую среду подлежат нормированию. В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 звуковые колебания нормируются уровнем звукового давления (УЗД) и уровнем звука (табл. 4.1).

При нормировании тонального и импульсного шума к значениям, приведенным в табл. 4.1, следует принимать поправку 5дБ(дБА).

В отличие от звуковых колебаний инфразвук распространяется практически без ослабления на значительные расстояния. Так, уровни инфразвука 10 дБ фиксировались при удалении от источника на расстояние 200 м.

В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 постоянный инфразвук нормируется уровнями звукового давления на среднегеометрических частотах 2, 4, 8, 16 Гц в децибелах (табл. 4.2).

Таблица 4.1

Допустимые уровни звукового давления и уровни звука в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

Окончание табл. 4.1

Таблица 4.2 Допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

Для непостоянного инфразвука мгновенные (текущие) значения общего уровня звукового давления, измеренные по шкале шумомера «линейная», не должны превышать 120 дБ. При возникновении вибрации колебания генерируются в трех взаимно перпендикулярных направлениях, которые могут приводить к негативным последствиям для здоровья человека, состояния оборудования, зданий, сооружений. Поэтому уровни вибрации в жилых зданиях регламентируются СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002. Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, а также их корректированные по частоте значения (табл. 4.3). Таблица 4.3 Нормативные значения вибрации в жилых помещениях

В дневное время в помещениях допустимо превышение нормативных уровней вибрации на 5 дБ, а для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней вводится поправка — 10 дБ и абсолютные значения умножаются на 0,32. Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 1969 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!  |