|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме

|

|

Восприятие и анализ воздействий внешнего мира на организм и внутренних изменений, происходящих в нем, осуществляется чувствительными нервными аппаратами, которые получили название сенсорных систем, или анализаторов. Они играют немаловажную роль в функционировании организма в целом, поскольку без информации, получаемой с их помощью, невозможно приспособление организма к происходящим изменениям и поддержание гомеостаза. Особенностью анализаторов человека является то, что с их помощью человек воспринимает не только предметы и явления материального мира, но и абстрактные понятия, выраженные в виде слов, математических символов, образов художественных произведений.

Значительный вклад в разработку учения об анализаторах внес великий русский физиолог И. П. Павлов. Он считал анализатор совокупностью рецепторов (периферический отдел), путей проведения возбуждения (проводниковый отдел), а также нейронов, анализирующих раздражитель в коре мозга (центральный отдел анализатора).

Рецептором называют специализированное образование, выполняющее функцию преобразования энергии внешнего раздражителя в нервные импульсы, несущие нервным центрам информацию о раздражителе.

В зависимости от источника раздражителя рецепторы подразделяют на внешние, или эксте- рорецепторы, и внутренние, или интерорецепторы. Анализаторы, обеспечивающие восприятие раздражителей из окружающей среды, по традиции называют также органами чувств. К ним относятся органы зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Другая классификация рецепторов основана на физической природе стимула, который воспринимается рецептором: фоторецепторы реагируют на световые волны (зрение), хеморецепторы — на химические вещества (обоняние, вкус), механорецепторы — на механические воздействия (слух, равновесие, осязание), а терморецепторы — на температурные колебания (осязание).

Рецепторы могут располагаться как свободно (обонятельные рецепторы, вкусовые сосочки языка), так и входить в состав сложно устроенных органов (глаз, ухо).

Все анализаторы имеют общие свойства: специфичность воспринимаемого раздражения, порог возбудимости, адаптация, трансформация энергии в нервные импульсы.

Сенсорная информация, поступающая от разных анализаторов, суммируется и позволяет сформировать целостное восприятие объекта или явления. Например, только внешний вид клубники не дает полноты информации о ней, которая достигается исключительно в результате взаимодействия зрительного, обонятельного и вкусового анализаторов.

Строение и функции органа зрения

Орган зрения обеспечивает восприятие и анализ зрительной информации, которая составляет до 90 % информации, поступающей в организм. Сенсорным стимулом для зрительной сенсорной системы является свет — электромагнитное излучение с длиной волны от 400 до 700 нм.

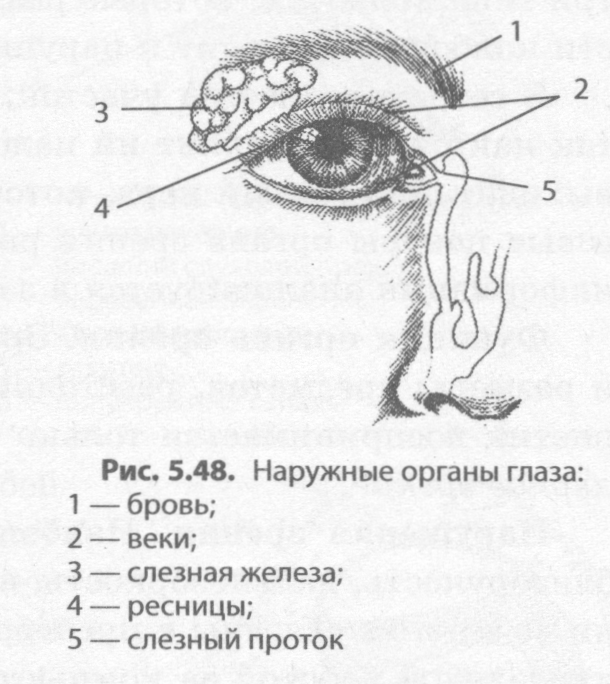

Строение глаза. Зрительные рецепторы расположены в глазу, который имеет форму неправильного шара. Глаз удерживается в глазнице черепа круговой мышцей и тремя парами глазничных мышц. Он защищен снаружи рядом вспомогательных органов — бровями, веками и ресницами. Внутренняя поверхность век и передние участки глаза покрыты слизистой оболочкой — конъюнктивой. При моргании поверхность глаза смачивается слезной жидкостью, содержащей ионы и бактерицидные вещества. Ее вырабатывают слезные железы, расположенные в наружной части глазницы над глазом. Избыток слезной жидкости стекает в носовую полость через слезный проток (рис. 5.48).

Глазное яблоко имеет три оболочки: белочную, сосудистую и сетчатку. Наружная соединительнотканная белочная оболочка, или склера, спереди переходит в прозрачную и выпуклую роговицу (роговую оболочку), имеющую наибольший коэффициент преломления. Под склерой расположена сосудистая оболочка, обеспечивающая кровоснабжение глаза. Передняя часть сосудистой оболочки образует радужную оболочку глаза и ресничное тело. Они состоят из мышечных клеток, сокращение и расслабление которых позволяет изменять диаметр зрачка в центре радужной оболочки, через которую в глаз попадает свет, и кривизну хрусталика соответственно.

С внутренней стороны сосудистой оболочки находится слой клеток пигментного эпителия, к которому прилегает внутренняя оболочка глаза — сетчатка (сетчатая оболочка), обеспечивающая преобразование светового раздражителя в нервные импульсы.

Между роговицей и радужной оболочкой имеется наполненная водянистой влагой полость — передняя камера глаза. За радужной оболочкой находится прозрачное тело, имеющее форму двояковыпуклой линзы, — хрусталик, прикрепленный к мышцам ресничного тела. Сокращение и расслабление ресничных мышц позволяет изменять кривизну хрусталика и фокусировать изображение рассматриваемого объекта на сетчатке. Таким образом, хрусталик играет ведущую роль в приспособлении глаза к наилучшему видению, или аккомодации. Расположенная за хрусталиком полость — задняя камера глаза — заполнена студенистым стекловидным телом. Водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело вместе с роговицей составляют оптическую систему глаза, которая формирует на сетчатке перевернутое уменьшенное изображение рассматриваемого объекта (рис. 5.49).

Сетчатка глаза. Внутренняя оболочка глаза — сетчатка — состоит из нескольких слоев клеток, первый из которых образован зрительными рецепторами и непосредственно прилегает к пигментным клеткам, а остальные — нейронами, отростки которых в конечном итоге собираются в зрительный нерв (рис. 5.49).

Зрительные рецепторы сетчатки называются палочками и колбочками. Палочек в сетчатке до 125 млн, они сравнительно равномерно распределены в ней. Палочки ответственны за восприятие света. Они содержат зрительный пигмент родопсин, или зрительный пурпур. При попадании кванта света на палочку родопсин переходит в возбужденное состояние, а затем разлагается (выцветает), при этом возникает нервный импульс, который передается в головной мозг. В состав родопсина входит производное витамина А, поэтому его дефицит сопровождается утратой способности человека видеть в сумерках и темноте («куриная слепота»).

Колбочек в сетчатке около 6 млн, большая их часть сосредоточена напротив просвета зрачка в так называемом желтом пятне, которое является местом наилучшего видения. Колбочки содержат зрительный пигмент йодопсин и отвечают за восприятие цвета. Механизм восприятия цвета, по-видимому, аналогичен описанному выше для света. Считается, что сетчатка человека содержит три типа колбочек, которые различают красный, синий и зеленый цвета. Отсутствие всех или части колбочек приводит к нарушению цветового восприятия, или дальтонизму.

В сетчатке имеется участок, на котором не происходит восприятия световых раздражителей, так как он не содержит ни палочек, ни колбочек — слепое пятно. На этом участке из сетчатки выходит зрительный нерв, который соединяет глаз с головным мозгом. Несмотря на то, что мозговые центры органа зрения расположены и в среднем, и промежуточном мозге, львиная доля информации анализируется в затылочной доле коры больших полушарий переднего мозга.

Функции органа зрения. Зрение дает нам возможность различать не только свет и цвет, но и размеры предметов, расстояние до них и скорость их движения. Большая часть этих характеристик воспринимается только с помощью двух глаз, формирующих единое видение — бинокулярное зрение.

Нарушения зрения. Наиболее распространенными заболеваниями органа зрения являются близорукость, дальнозоркость, астигматизм, катаракта, глаукома, конъюнктивит и др. Эти болезни во многом связаны с пренебрежением правилами гигиены зрения, в частности чтением лежа, длительной работой за компьютером и т. д., а также неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и другими факторами.

При близорукости изображение фокусируется перед сетчаткой, и для его исправления человеку необходимо носить очки с двояковогнутыми линзами. Дальнозоркость сопряжена с фокусировкой изображения за сетчаткой, поэтому для ее коррекции используются двояковыпуклые линзы (рис. 5.51).

Астигматизмом называется искажение светового потока оптической системой глаза, вследствие чего формируется расплывчатое изображение объекта на сетчатке. В основном астигматизм обусловлен нарушением сферичности роговицы. Он исправляется цилиндрическими очковыми и контактными линзами.

Строение и функции органа слуха

Слух обеспечивает человеку восприятие звуковых колебаний в диапазоне от 16 до 20 000 Гц. Периферический отдел слуховой сенсорной системы человека устроен очень сложно и состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (рис. 5.52).

Наружное ухо образовано ушной раковиной и наружным слуховым проходом, который соединяет наружное ухо со средним.

Среднее ухо включает барабанную перепонку и три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко. Последнее граничит с перепонкой овального окна, входящей в состав внутреннего уха. Полость среднего уха (барабанная полость) также соединяется с носоглоткой евстахиевой трубой, что позволяет регулировать резкие перепады давления в ней, например при взрыве.

Внутреннее ухо представляет собой костный лабиринт, состоящий из улитки и полукружных каналов (рис. 5.53).

Функцию восприятия звуковых раздражителей выполняет только улитка, а полукружные каналы являются органом равновесия. Улитка у человека представляет собой костную полость, образующую спираль в два с половиной оборота. Две внутренние мембраны разделяют эту полость на три канала, заполненные жидкостью. Верхний и нижний каналы сообщаются на вершине улитки через особое окошечко — геликотрему. В среднем канале расположен рецепторный аппарат улитки — кортиев орган, волосковые клетки которого воспринимают звуковые колебания (рис. 5.54).

Звуковые колебания, усиленные и сконцентрированные ушной раковиной и наружным слуховым проходом, вызывают колебания барабанной перепонки, которые, в свою очередь, передаются на перепонку овального окна посредством системы слуховых косточек. Колебания перепонки овального окна вызывают изменения давления жидкости в верхнем канале улитки и соответствующие колебания покровной мембраны, которая оказывает давление на волосковые клетки кортиева органа и вызывает их возбуждение. Гасятся колебания внутренней жидкости в верхнем канале благодаря переливанию части этой жидкости в нижний канал через геликотрему и сопротивлению перепонки круглого окна, граничащей со средним ухом.

Преобразованное в нервные импульсы возбуждение рецепторов по слуховому нерву поступает в головной мозг. Несмотря на то, что центры слуха расположены в среднем и промежуточном мозге, ее анализ

осуществляется в основном в височной доле коры больших полушарий переднего мозга.

Значение слуха и болезни органа слуха. Около 10% информации из окружающей среды человек получает при помощи органа слуха. Благодаря органу слуха мы определяем силу звука, его источник и примерное расстояние до источника. В большинстве случаев это возможно только при восприятии двумя ушами сразу — бинауральном слухе.

Основными нарушениями остроты слуха являются тугоухость и воспаление среднего уха — отит. Они главным образом обусловлены травматическими повреждениями (например, контузией), перенесенными заболеваниями, наследственными факторами и т. д.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 1867 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!