|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Электрокардиография

|

|

Этот метод обследования сердца с момента своего изобретения в 1903 г. до середины 60-х годов развивался очень бурно, но преимущественно экстенсивно. Были разработаны системы отведений, усовершенствована усилительная и регистрирующая аппаратура (вспомним, что в первых применявшихся в клинике электрокардиографах для записи ЭКГ использовалась фотографическая лента). Но в целом сама процедура оставалась такой же, как в начале века. Процесс регистрации и анализа ЭКГ был разделен во времени, а вся обработка сигнала ограничивалась усилением и довольно слабой фильтрацией шумов и помех.

В середине 60-х годов прошлого века для управления регистрирующим прибором в кардиографической технике стали применяться электронные цифровые компоненты. Управление кардиографами стало более удобным, а сами приборы более надежными. Однако стало ясно, что вычислительные элементы потенциально способны на большее, а именно на предварительный анализ ЭКГ еще в процессе регистрации, что способствует улучшению качества получаемых при этом результатов.

Предварительный анализ электрокардиограммы в самом регистрирующем приборе позволяет сэкономить время медика при расшифровке ЭКГ (освобождая его от рутинной работы) и при сопровождении кардиограммы — подписывания, проведения измерений и т. д.

На следующем этапе развития электрокардиографического оборудования цифровая техника позволила получить из ЭКГ новую информацию, которую ранее, до цифровых методов обработки сигнала, просто не замечали. Речь идет о поздних потенциалах, которые до середины 1980-х годов были практически недоступны для анализа, хотя и присутствовали в ЭКГ. Современная компьютерная обработка ЭКГ позволила выделить эти потенциалы, понять их диагностическое значение и использовать в практике. Несмотря на дискуссии о природе поздних потенциалов, по-видимому, имеется достаточно наблюдений, доказывающих их диагностическое и прогностическое значение.

То же самое относится и к различным способам картирования ЭКГ, когда на экран ЭВМ выводятся карты распределения сердечных потенциалов. Ручная обработка этих данных невозможна, в то время как даже не очень мощные персональные компьютеры справляются с этой задачей с относительной легкостью, предоставляя кардиологам целый океан информации о динамике возбуждения миокарда.

Запись ЭКГ включает обычно 12 отведений: три стандартных (I, II, III), три усиленных однополюсных отведения от конечностей (avR, avL, avF) и шесть грудных однополюсных отведений (V1—V6). В процессе регистрации на экране монитора сигнал отображается в реальном масштабе времени, что затрудняет детальный анализ сигналов, поэтому производится избыточная запись в базу данных, предполагающая последующую их редакцию.

Отбор и редактирование данных производится после записи ЭКГ в базу данных с целью выделения участков ЭКГ для дальнейшего анализа. На этом этапе возможно медленное воспроизведение сигнала на экране монитора, его остановка. В любом месте записи могут быть установлены маркеры — метки, чтобы с помощью соответствующей команды удалить участки записи, непригодные для анализа.

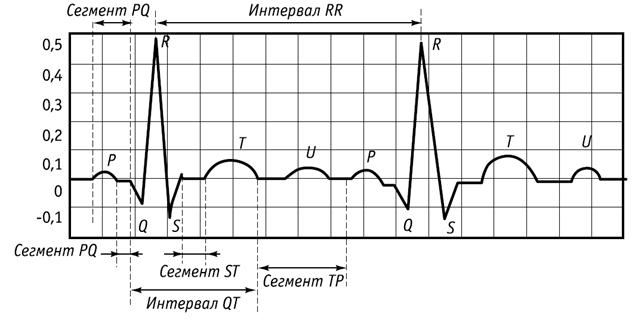

Выделение характерных графоэлементов и измерение параметров ЭКГ. Наиболее важным этапом работы программы является распознавание зубцов P, Q, R, S, T (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Схематическая структура ЭКГ

Для устранения многочисленных мелких зубцов, маскирующих истинные точки перегиба и максимумы сигнала ЭКГ, используют преобразование сигнала спрямляющими функциями или полиномами различных порядков; эта задача решается также устройствами цифровой фильтрации высокочастотных составляющих. Выделенные точки начала и конца каждого зубца являются основой для измерения длительности комплексов, интервалов и сегментов кардиограммы.

Интерпретация результатов анализа и оформление заключения основываются на полученных элементах ЭКГ и измерении их параметров.

Результаты расчетов используются для выявления основных электрокардиографических синдромов. Алгоритмы синдромального анализа ЭКГ основаны на врачебной логике: сравнении параметров ЭКГ с диагностическими критериями, основанными на данных литературы, экспериментальных данных и опыте ведущих специалистов в этой области.

Номенклатура ЭКГ заключений формируется с учетом общепринятых стандартов и методических рекомендаций и включает следующие диагностические классы:

· Нарушение функции синусового узла.

· Эктопические импульсы и ритмы.

· Синдром ускоренного предсердно-желудочкового проведения возбуждения.

· Трепетание и фибрилляция предсердий и желудочков.

· Положение электрической оси сердца.

· Гипертрофия и острые перегрузки различных отделов сердца.

· Нарушения проведения импульсов (блокады).

· Изменения ЭКГ при нарушении коронарного кровоснабжения миокарда.

· Изменения ЭКГ при хронической коронарной недостаточности и обострении ишемической болезни сердца.

Электрокардиографические заключения формируются на основе идентификации и анализа изменений электрокардио- сигналов, характерных для той или иной патологии.

Документирование исследования состоит в выдаче на печать числовых, графических результатов и компьютерного ЭКГ заключения. Для создания врачебного заключения необходимо сопоставление ЭКГ и клинических данных.

Актуальным является вопрос стандартизации представления информации для передачи данных ЭКГ как между цифровым электрокардиографом и компьютеризированной системой управления, так и между компьютерными системами различных производителей. Сейчас наиболее проработанным для обмена цифровыми ЭКГ считается стандарт SCP-ECG, разработанный Европейским институтом стандартизации (CEN). Стандарт разбивает логическую последовательность ЭКГ данных на секции и описывает содержание и формат представления каждой секции.

Секция 1: данные о пациенте — имя, идентификатор, пол, дата рождения, данные об обследовании (дата, время, условия).

Секция 2: кодирование ЭКГ по Хаффману или любому алгоритму архивирования и разностного сигнала (между отведениями).

Секция 3: перечисление отведений, переданных в текущей записи.

Секция 4: расположение QRS-комплексов.

Секция 5: репрезентативный ЭКГ-комплекс для каждого отведения.

Секция 6: исходный сигнал для каждого отведения или разностный сигнал, полученный путем вычитания репрезентативного комплекса из исходного сигнала.

Секция 7: общие измерения каждого комплекса в записи для всех отведений (длительности, углы поворота электрических осей и др.).

Секция 8: текстовый диагноз от интерпретирующего устройства.

Секция 9: диагностические данные, специфичные для производителя.

Секция 10: измерения, произведенные для каждого отведения отдельно.

Секция 11: унифицированное закодированное заключение.

Используя стандарт SCP-ECG, прикладные программы Windows могут обмениваться данными о пациенте, проведенных исследованиях, сжатыми ЭКГ-данными и текстовым диагнозом. Возможен обмен ЭКГ по Всемирной сети.

Дата публикования: 2014-10-29; Прочитано: 2162 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!